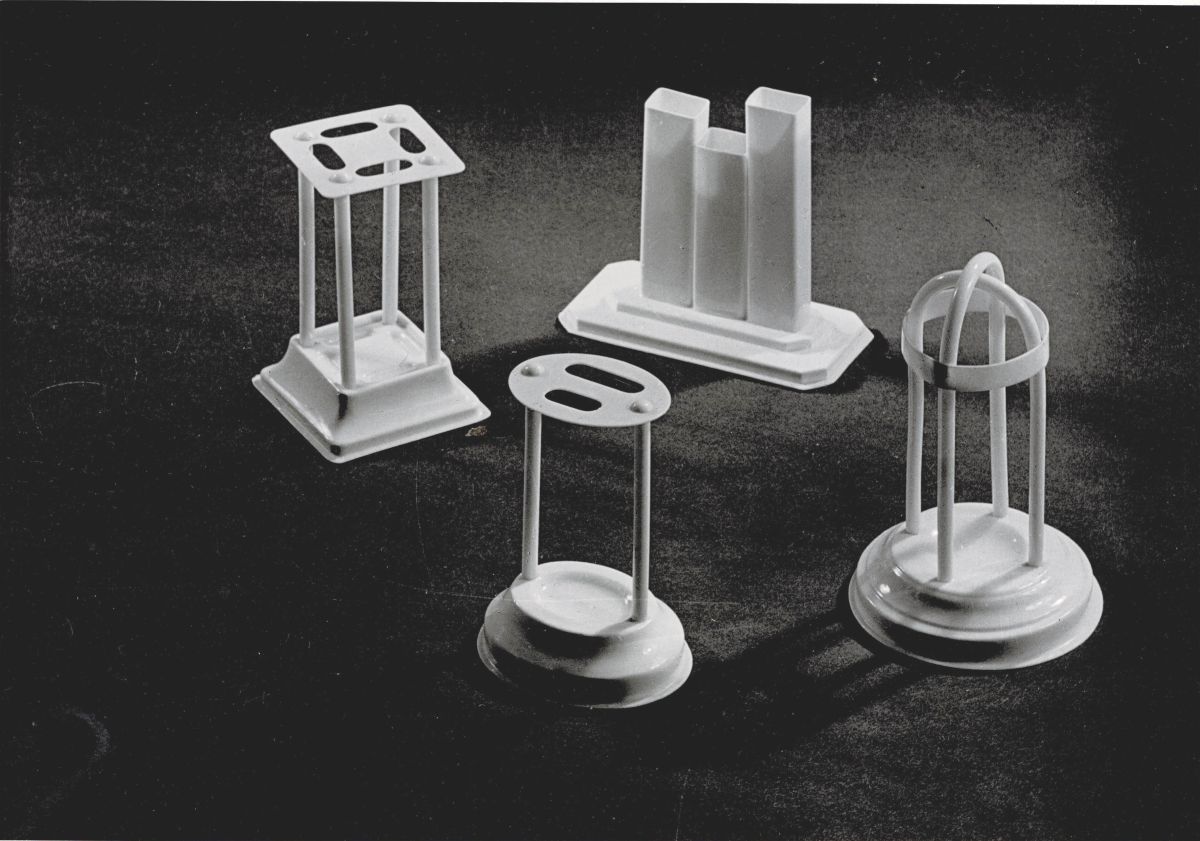

Fünf Gewerbefotos um 1960 [1] der 1948 gegründeten [2] Likör-und Getränkefabrik Johann Weiss, Standorte:

- Zentrale Wien 3., Keilgasse 2

- Filiale Salzburg, Linzer Bundesstraße 35

Auf den Wiener Portraits posiert ein offensichtlich kriegsversehrter Mann – wohl der Senior-Chef – teils mit Belegschaft vor einem Opel Blitz-Pritschenwagen (Baureihe 1952-1960) [3] und im Innenhof der Wiener Zentrale, wo hölzerne Getränkekisten und Fässer gelagert werden.

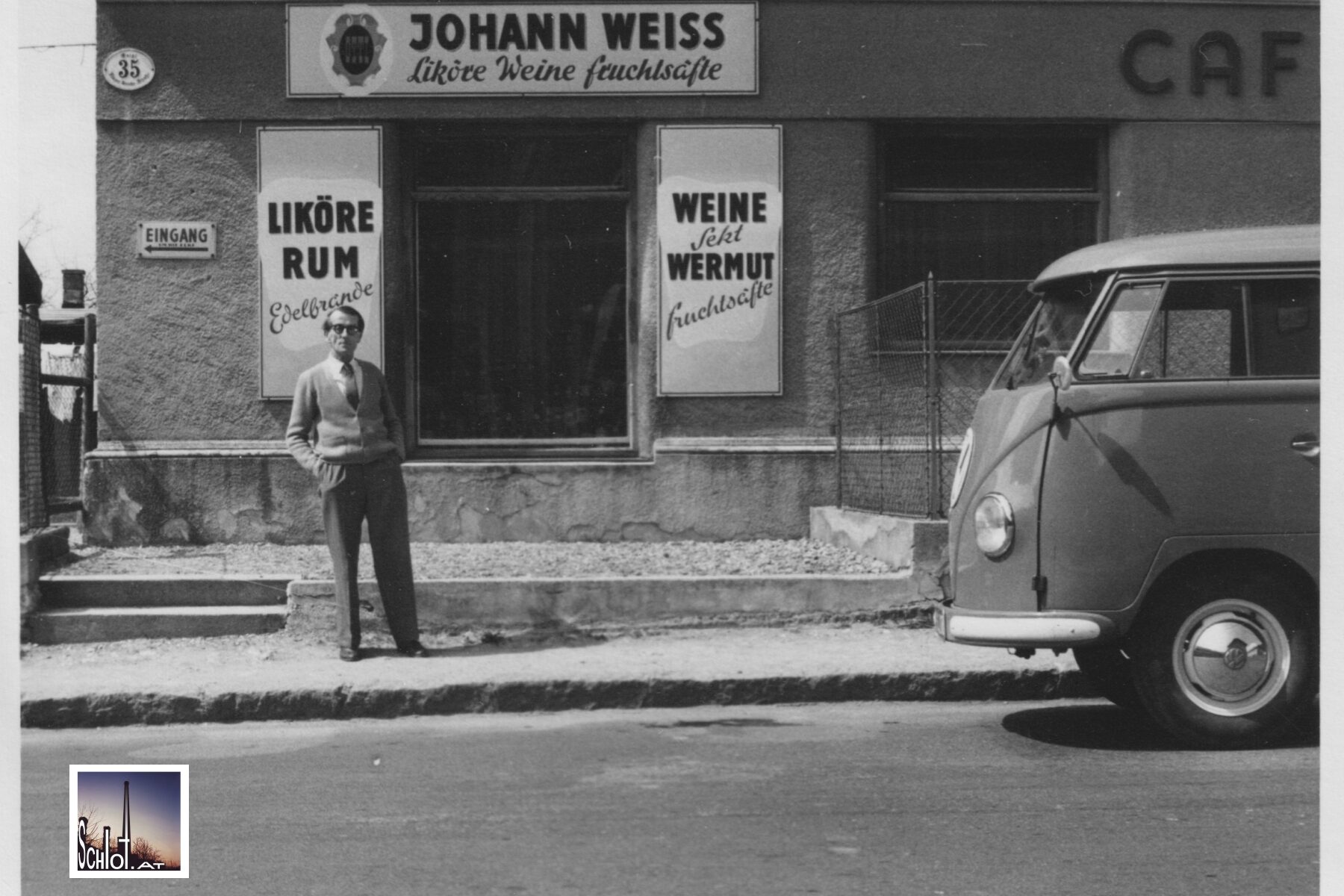

In Salzburg werden von zwei jüngeren Angestellten die Fassade und die Geschäftsauslage präsentiert: Johann Weiss – Liköre – Weine – Fruchtsäfte-Rum-Edelbrände-Weine-Sekt-Wermut

Im Folgenden die relevanten Nachweise aus einschlägigen Branchenverzeichnissen:

- 1953 [5]: Johann Weiss – Likör-, Fruchtsaft-, Wermut-, Dessertwein- u. Spirituosenerzeugung, III., Keilgasse 4

- 1959 [2]: Weiss Johann, III., Keilgasse 2-4. Fil.: Salzburg, Linzer Bundesstarße 35. Liköre, Weine und Fruchtsäfteerzeugung Marke „Otti“ (Gründung 1948), 32 Beschäftigte […].

- 1972: Kein Eintrag “Johann Weiss” für Likör- [6] und Fruchtsafterzeugung [7].

Die ehemalige Zentrale in der Wiener Keilgasse zeigt sich anno 2023 kaum verändert; in Salzburg befindet sich statt der Filiale und dem Caféhaus eine Raiffeisenbank-Filiale [4].

Quellen:

[1]…4 Fotos und eine Fotopostkarte L&H, Ch.-Nr. 78744, um 1960, Eigentum Archiv schlot.at (2023)

[2]…Compass-Verlag (1959): Industrie-Compass Österreich 1959, S. 1739

[3]…wiki/Opel Blitz, 29.10.2023

[4]…Google Streetview, 29.10.2023

[5]… Amtliches Telephonbuch Wien 1953, II. Teil: Berufs- und Branchenverzeichnis, Post- und Telegraphendirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland, S. 503

[6]…Amtliches Telefonbuch Wien 1972, Berufs- und Branchenverzeichnis, Post- und Telegraphendirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland, S. 601

[7]…ebenda, S. 351