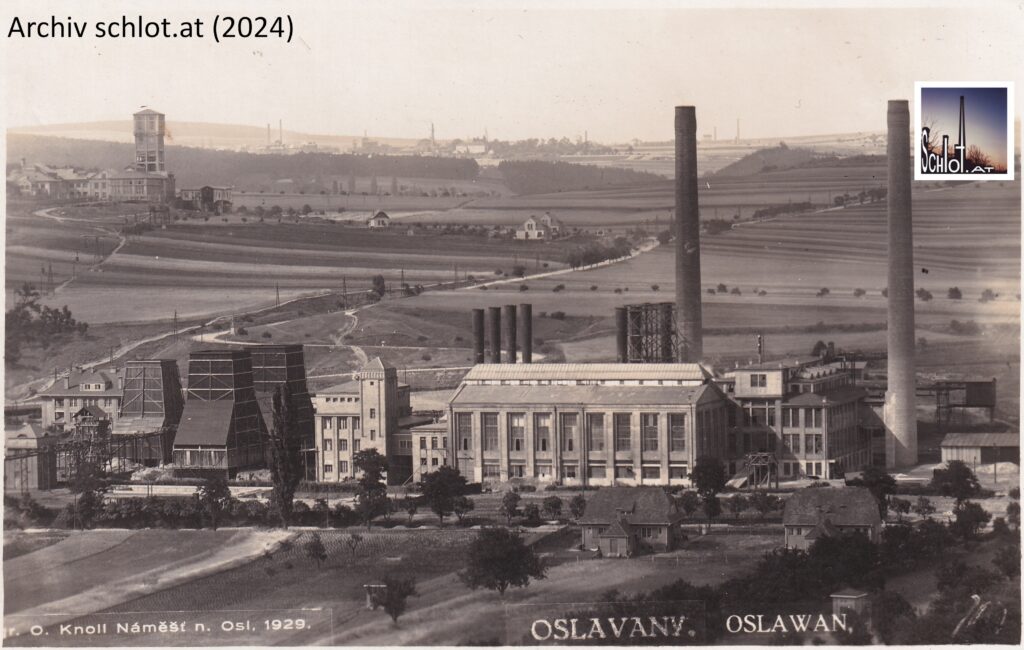

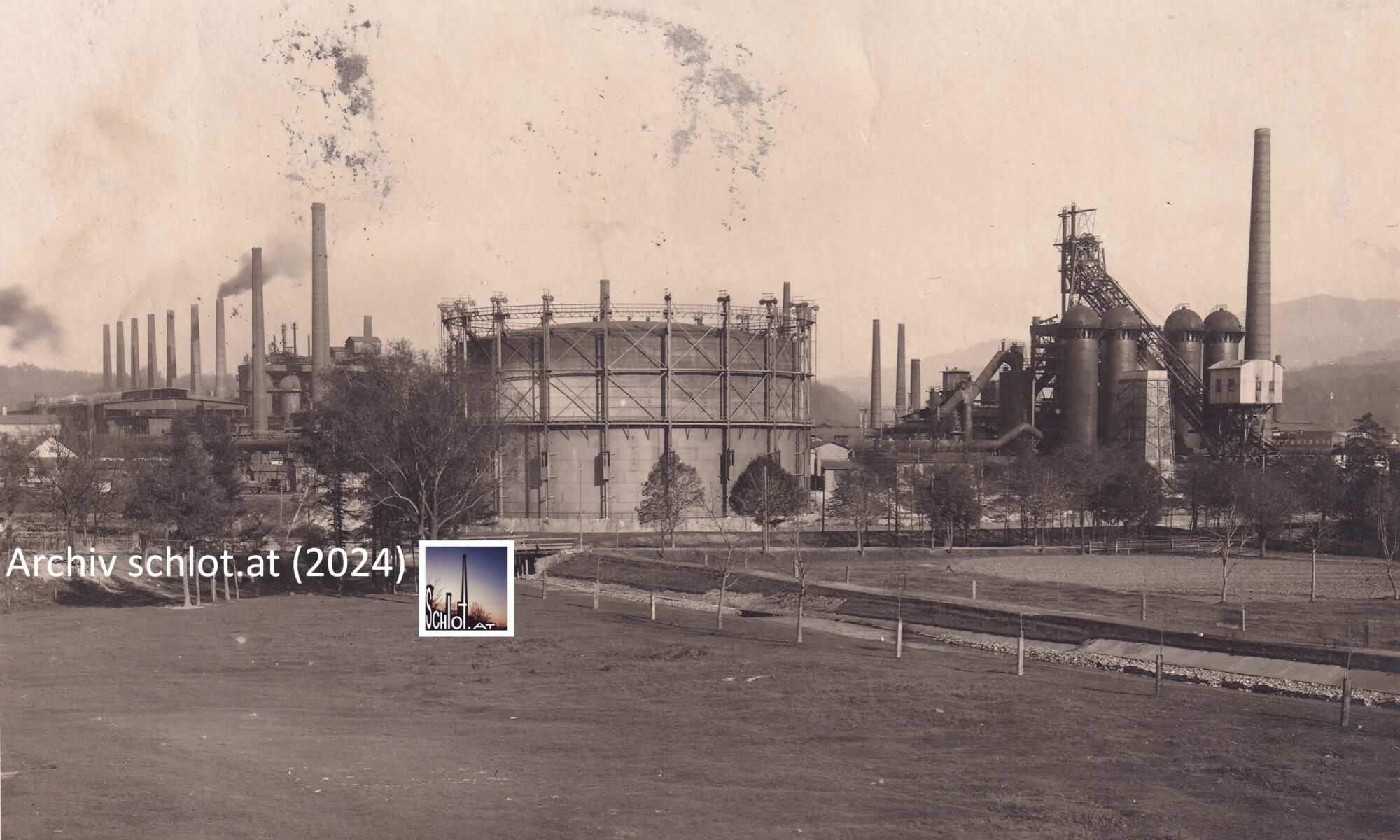

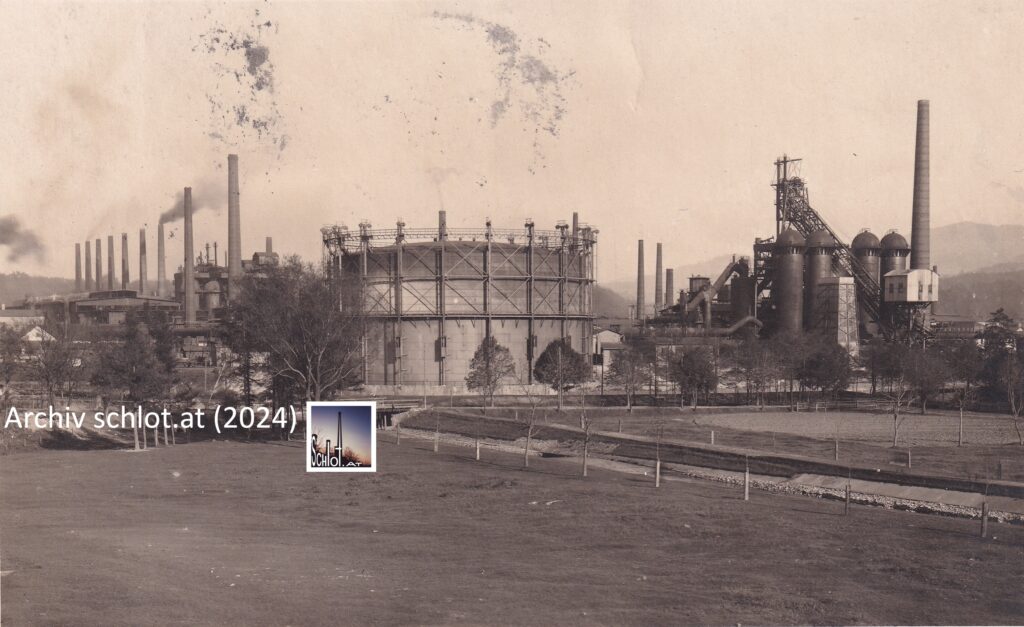

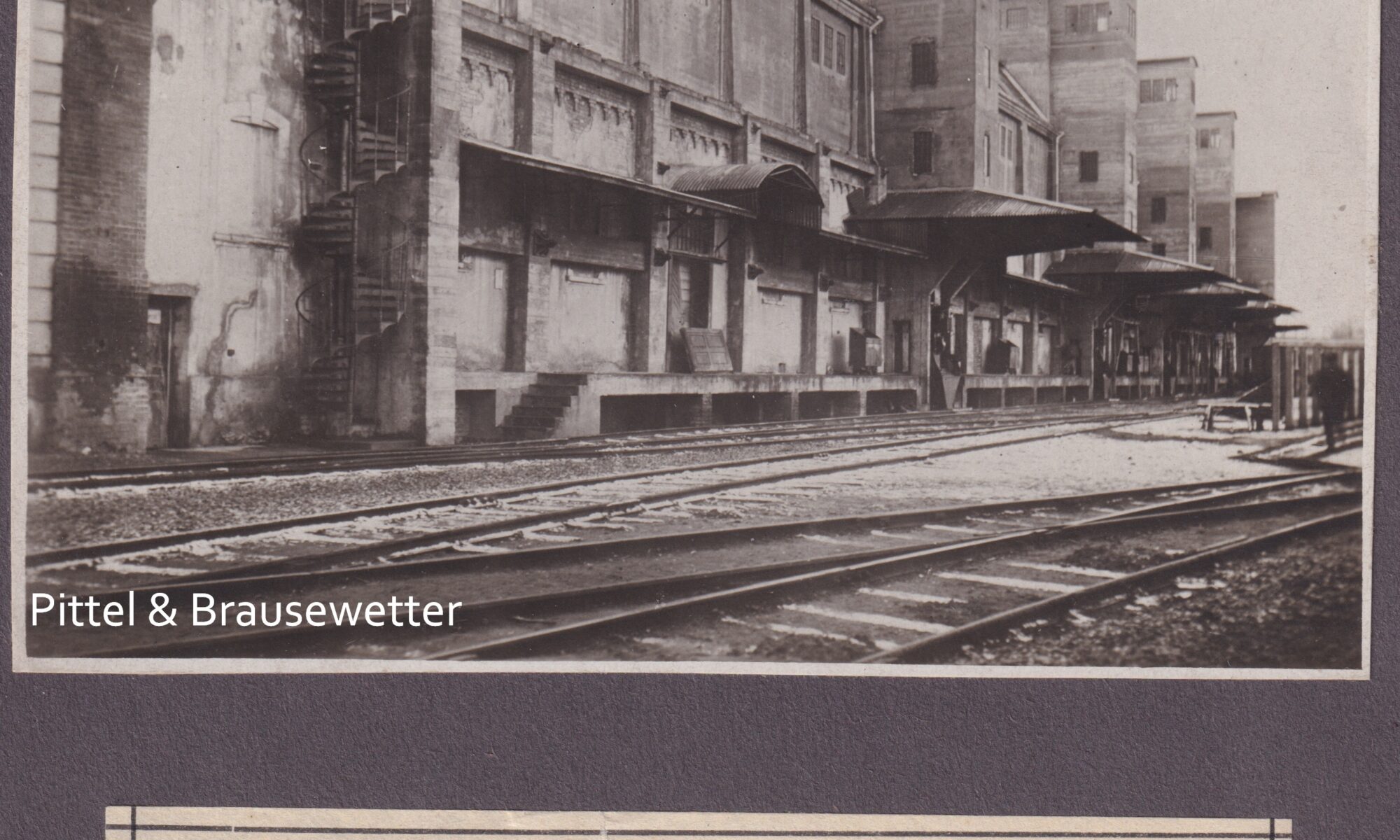

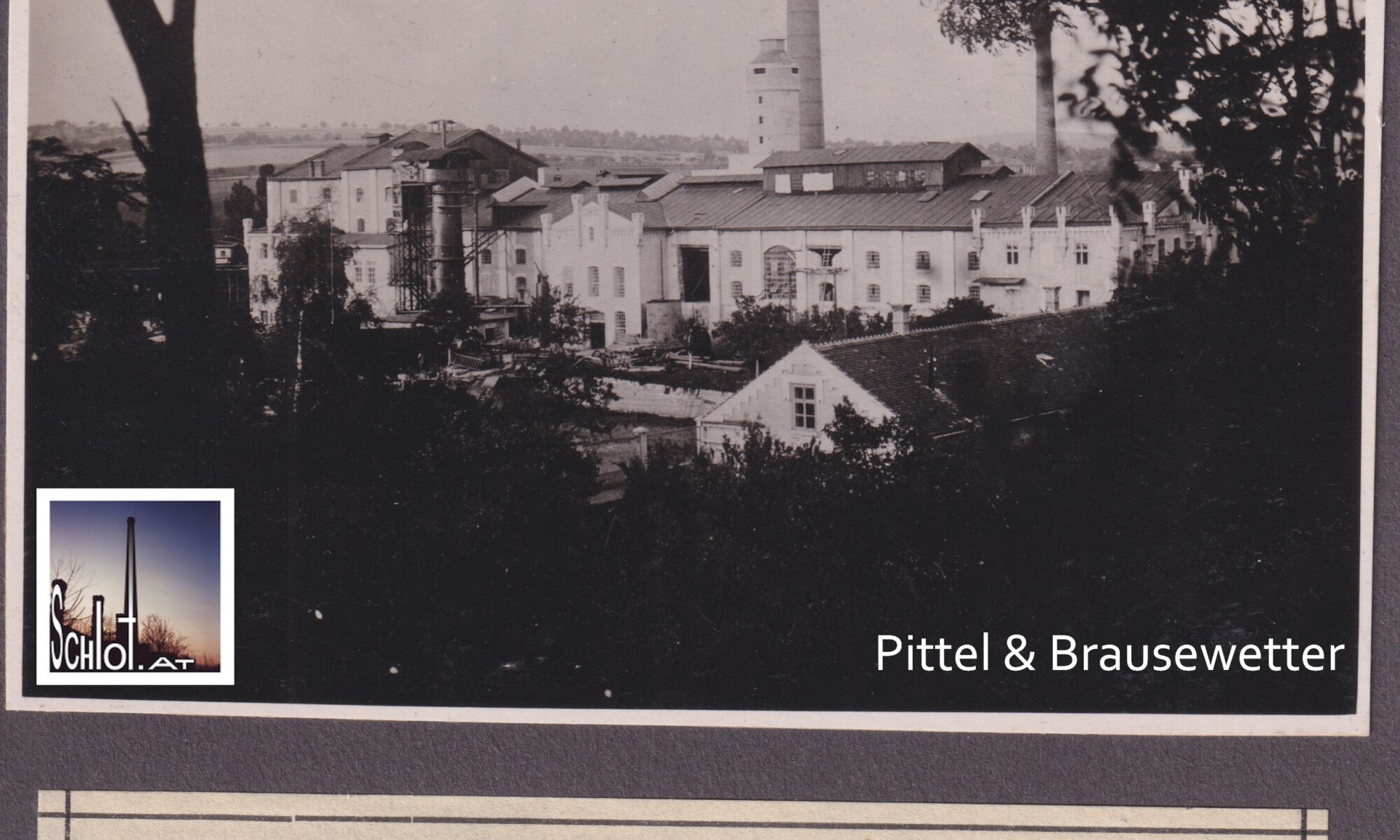

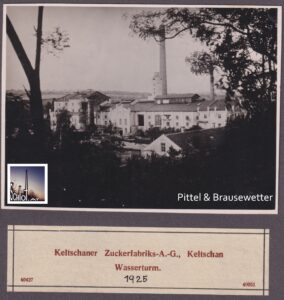

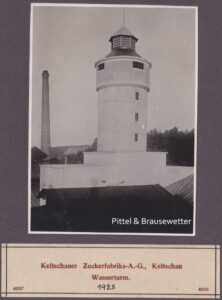

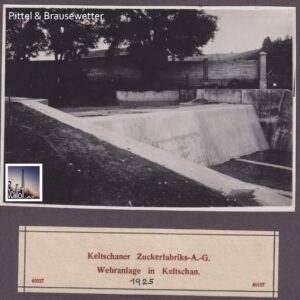

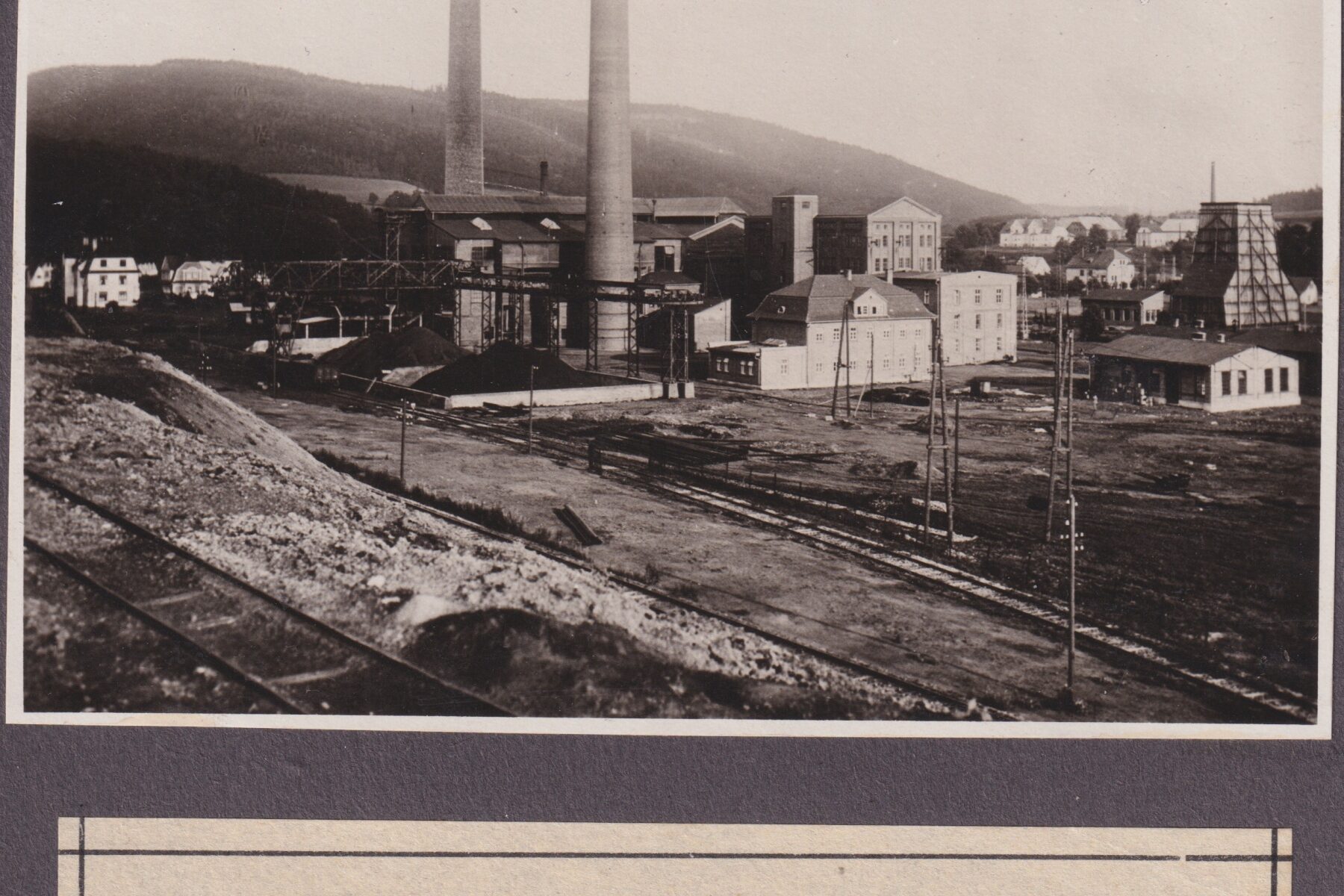

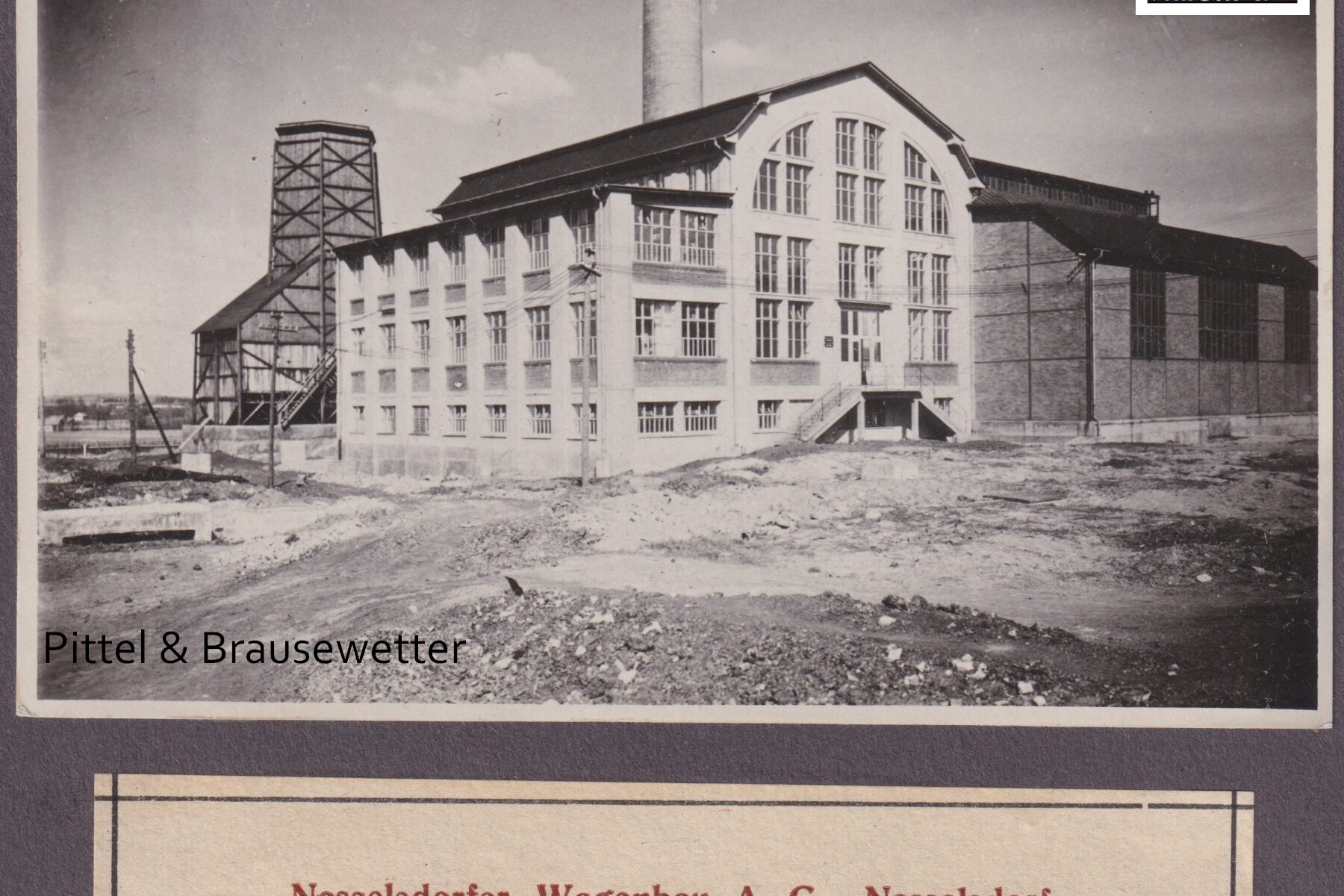

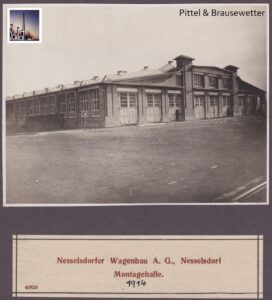

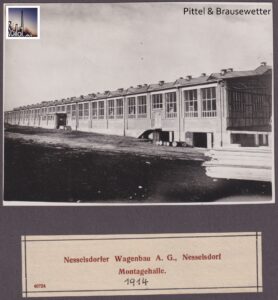

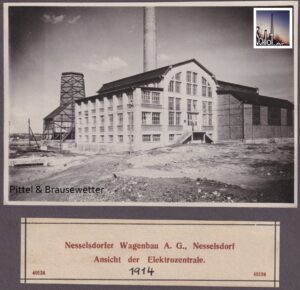

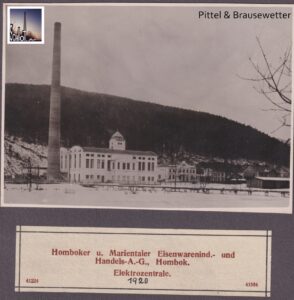

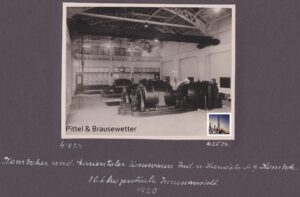

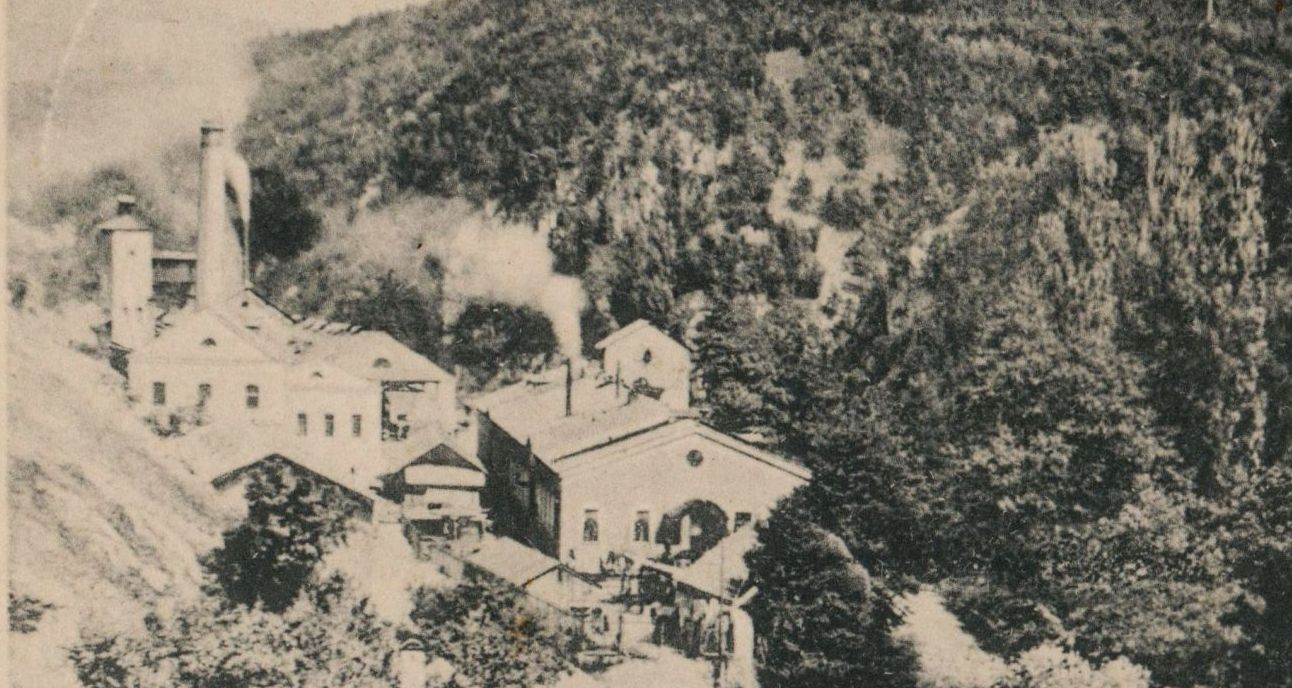

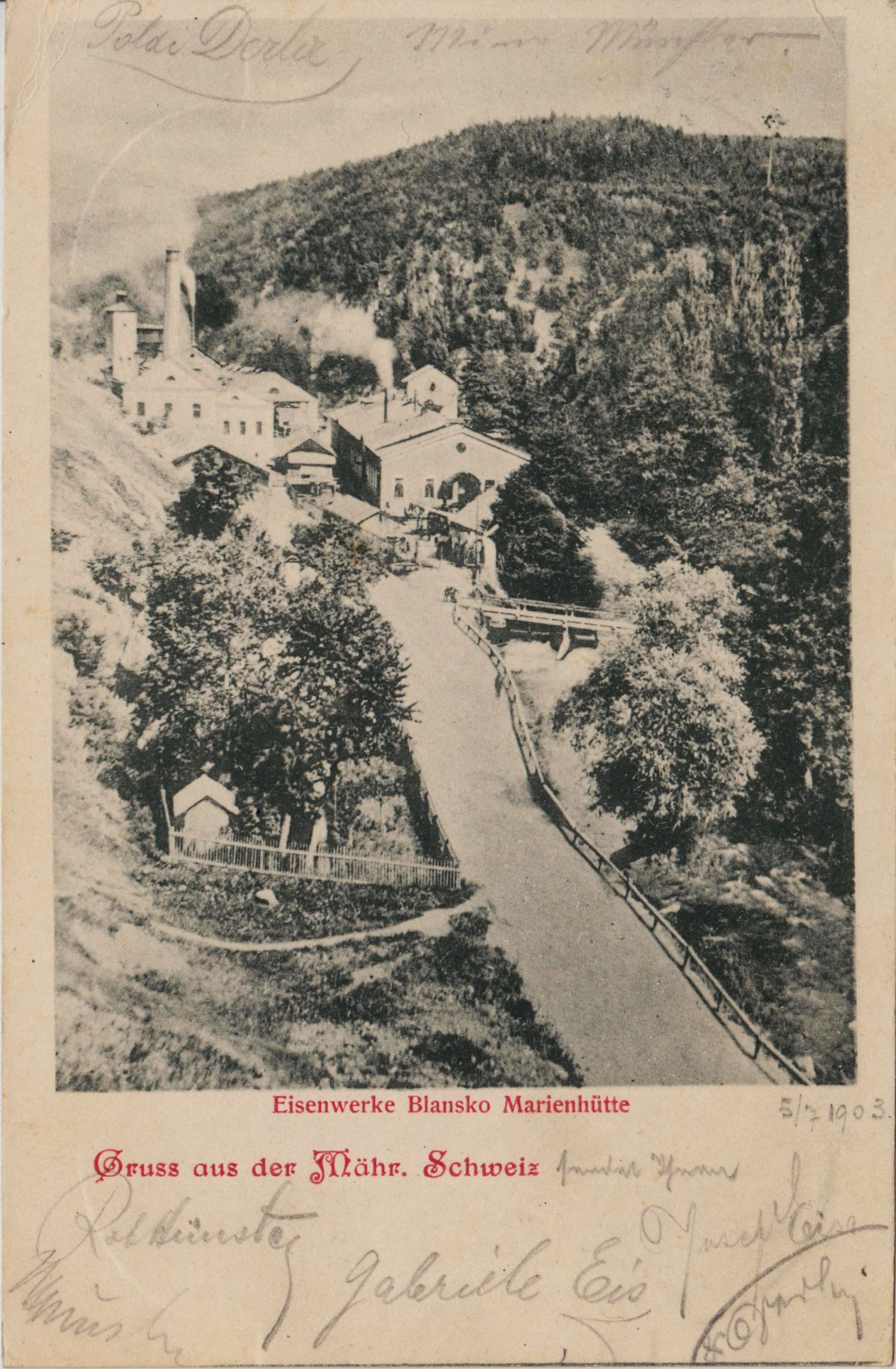

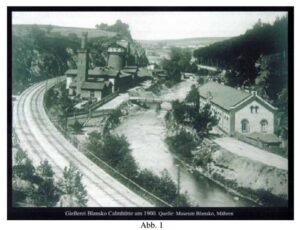

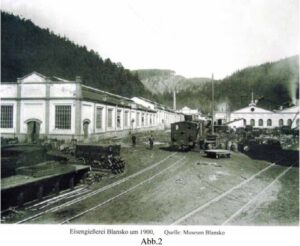

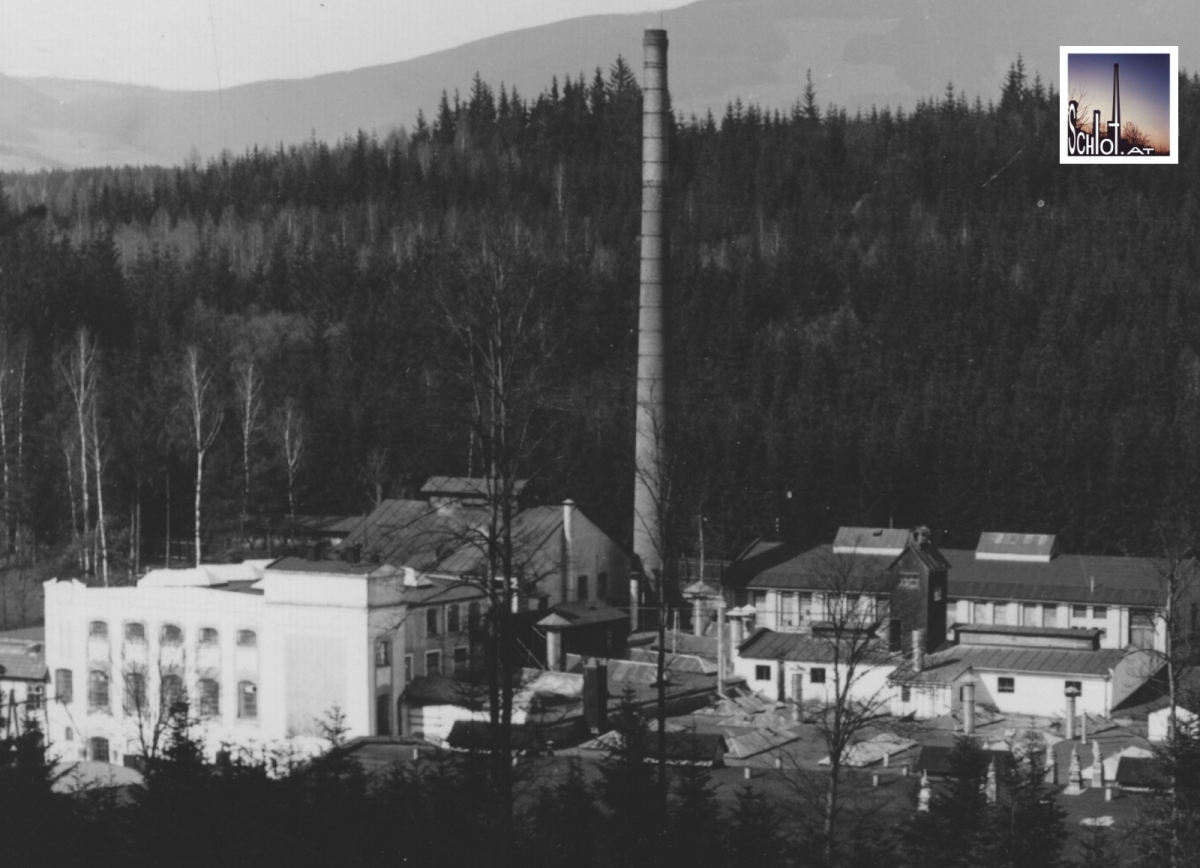

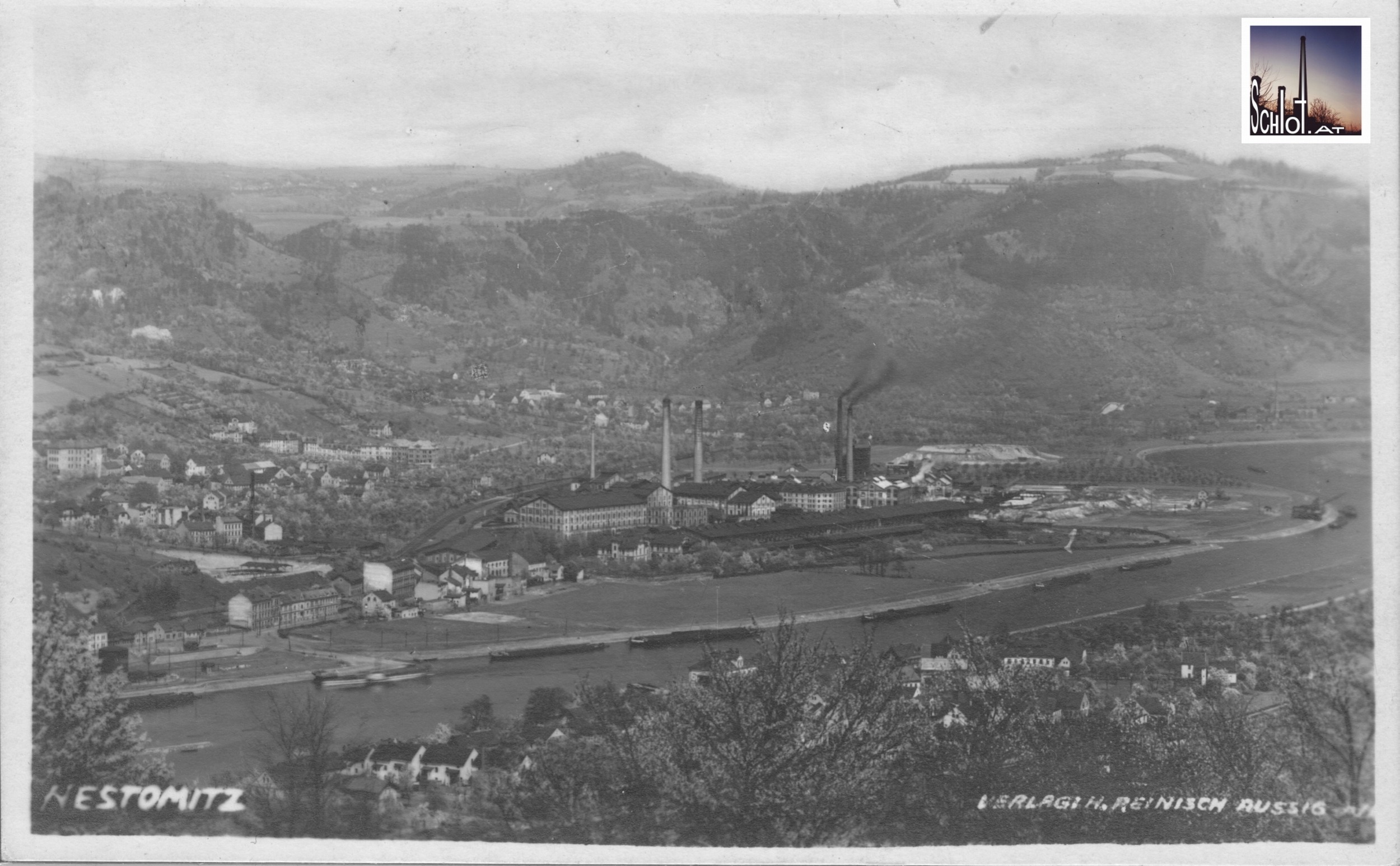

Fotodokumentation des Werksgeländes der ŽOS České Velenice [1].

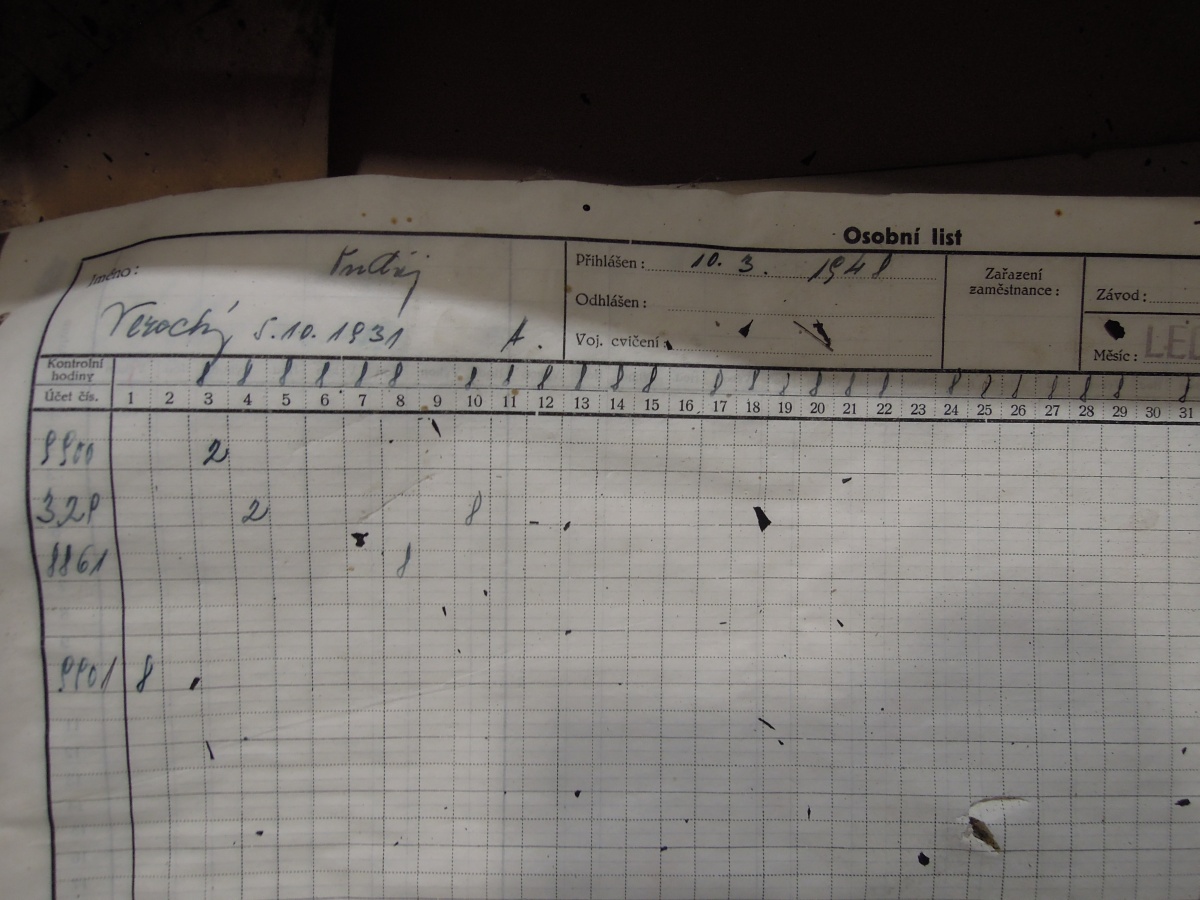

Mit dem Bau der Werkstätten wurde vermutlich 1868 begonnen, 1869 wurde offenbar der Betrieb aufgenommen. Im Jahr 1871, also kurz nach der Gründung, wurden die Werkstätten, damals in Gmünd, zu den Hauptwerkstätten von František Josef Dráha mit Zweigstellen in Pilsen und Wien. Josef Karel Čech wurde der erste Leiter der Werkstätten und die Eisenbahnwerkstätten wurden von der Eisenbahndirektion in Prag verwaltet. 1874 wurden die Werkstätten in Gmünd erstmals erweitert […]. Im Jahr 1897 wurden die Werkstätten der Eisenbahndirektion Wien unterstellt […]. Nach dem 1. Weltkrieg wurde die Stadt Gmünd auf Grundlage des Vertrags von Saint-Germain-en-Laye am 10. September 1919 geteilt. Der größte Teil blieb in Österreich, der nordwestliche Teil, also der Bahnhof, die Werkstätten und das Gebiet jenseits des Flusses Lužnica, wurde am 31. Juli 1920 von Österreich abgetrennt und der Tschechoslowakei angegliedert, obwohl er historisch kein Teil des Tschechischen Königreichs war. Die Werkstätten unterstanden nun abermals der Eisenbahndirektion in Prag.

[…]. Am 23. März 1945, nach dem Bombenangriff der Alliierten auf České Velenice, wurden die Werkstätten zerstört.

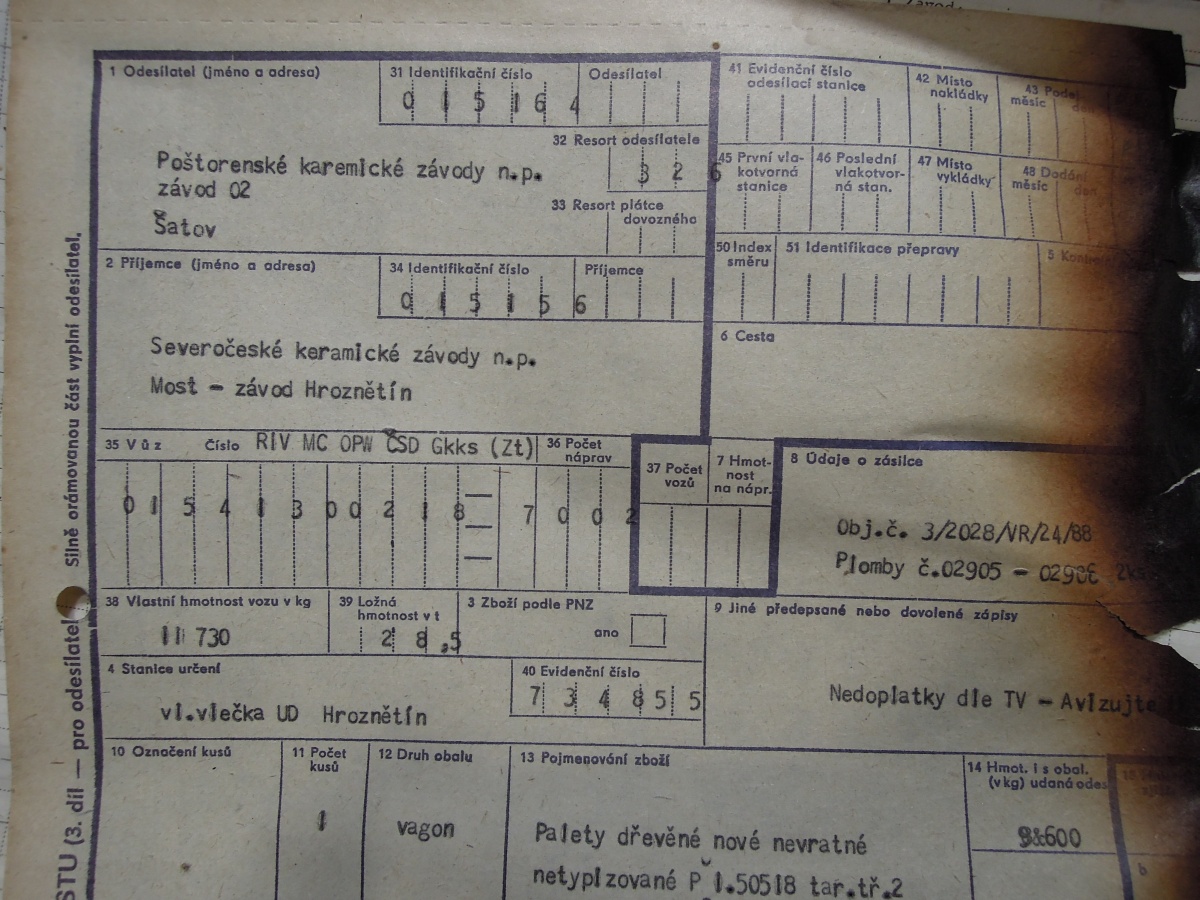

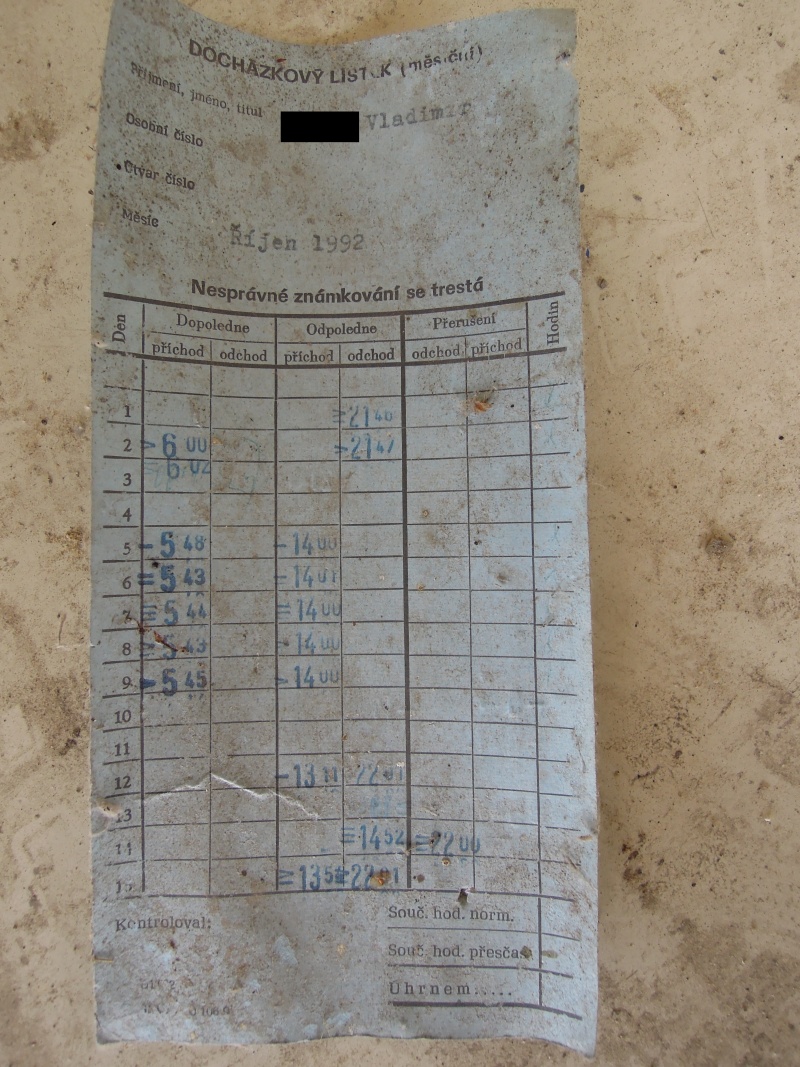

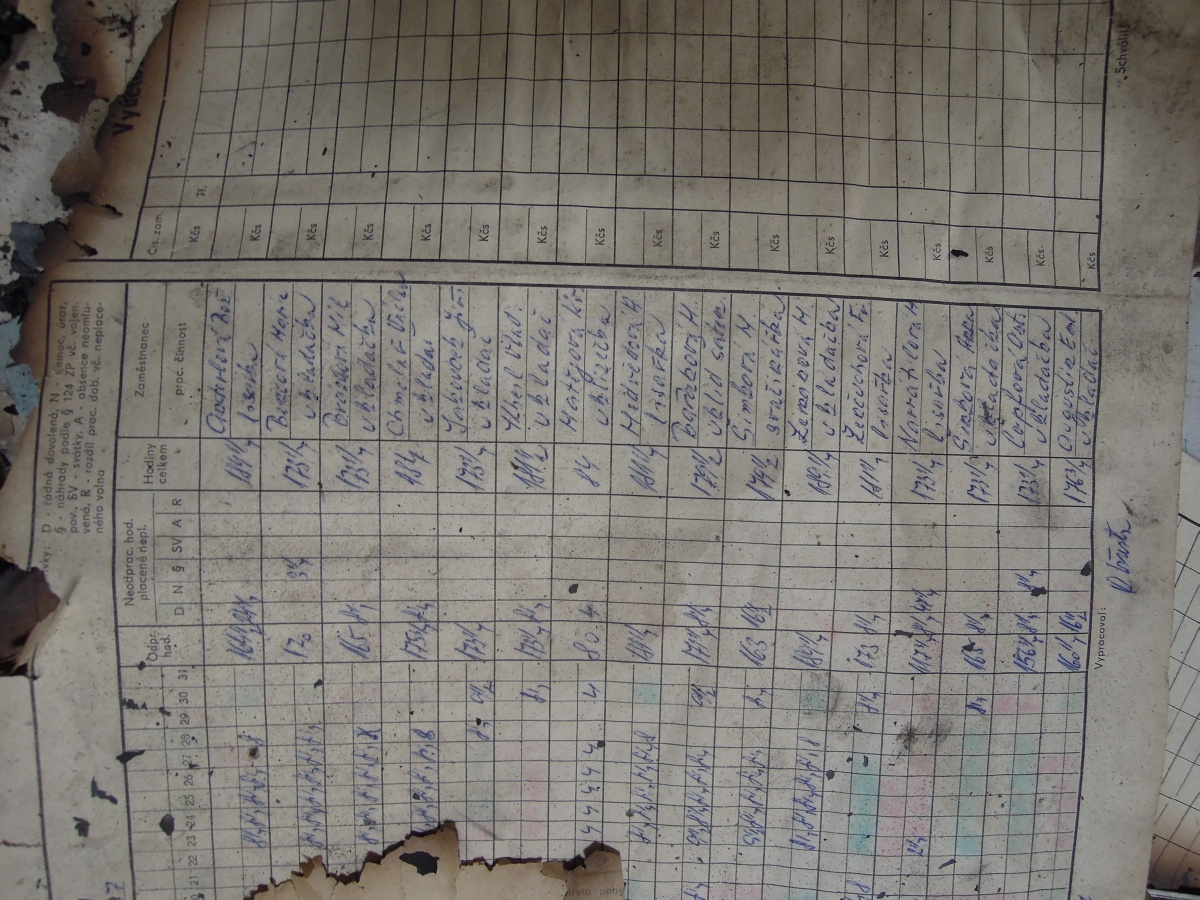

Am 05.07.1945 marschierte die Rote Armee in die Stadt ein und übernahm die Werkstätten. Sie lagen nun wieder auf tschechoslowakischem Territorium und ihre Restaurierung begann […] Nach dem Krieg beschäftigte das Unternehmen tausend Arbeiter. In den Jahren 1956–1965 fanden hier Reparaturen an Schnelldampflokomotiven statt. Ab 1974 […] wurden hauptsächlich Waggonreparaturen druchgeführt. Das Werk wurde in „Železniční opravny a strojírny České Velenice“ umbenannt. Im Jahr 1979 endete die reguläre Reparatur von Dampflokomotiven mit der Reparatur der Lokomotive 477.043; die Mitarbeiter wurden auf die Reparatur von Waggons und Elektrolokomotiven umgeschult. Dampflokomotiven werden nur noch gelegentlich repariert.

Im Jahr 1989 übernahm Jiří Sedláček die Leitung der Werkstätten. Ab dem 1. Oktober 1993 wurden Eisenbahnreparaturwerkstätten und Maschinenbaubetriebe privatisiert. Ab 2001 firmierte das Eisenbahnreparatur- und Ingenieurwerk als Aktiengesellschaft ŽOS CZ a.s. Da das Unternehmen jedoch langsam in Konkurs ging, begann die Firma PMV servis mit der Reparatur von Waggons im Werk ŽOS. Sie ging innerhalb von zwei Jahren bankrott. Im Jahr 2012 kaufte das Unternehmen LEGIOS das Werk, das die Tradition der Eisenbahnreparaturwerkstätten und Maschinenwerkstätten in der Region fortsetzte, es jedoch im Juni 2014 aufgrund einer Umstrukturierung schloss. Fast 100 Menschen verloren dadurch ihre Arbeit [2].

Quellen:

[1]…Fotos Archiv schlot.at (2024)

[2]…ŽOS CZ – wiki (21.04.2024), übersetzt