Das ehem. neue Schweineschlachthaus St. Marx (heutige Arena Wien) – Bau- und (Um-)Nutzungsgeschichte

Adresse: Baumgasse 80, 1030 Wien

Aus dem Vortrag zur Historikertagung „Industriekultur“ der Donau-Uni Krems, Dezember 2023

1. DIE BASIS – Das Areal

-

- Stadtteil- und Industriegeschichte

- Die Anfänge der Schlachthöfe

- Das ehemalige städtische Schweineschlachthaus

2. DIE BESETZUNG – Der Widerstand

-

- Die Kontumazanlage – die „alte Arena“ – erste Umnutzungsideen

- Konzepte für einen autonomen Kulturplatz

- Industrieanlagen im Wandel

3. DER VEREIN – Der Neubeginn

-

- Einzug in die „neue“ – die heutige – Arena

- Moderne Adaptierungen

- Denkmalschutz und eigener Antrieb

1. DIE BASIS – Das Areal – 1.1. Stadtteil- und Industriegeschichte

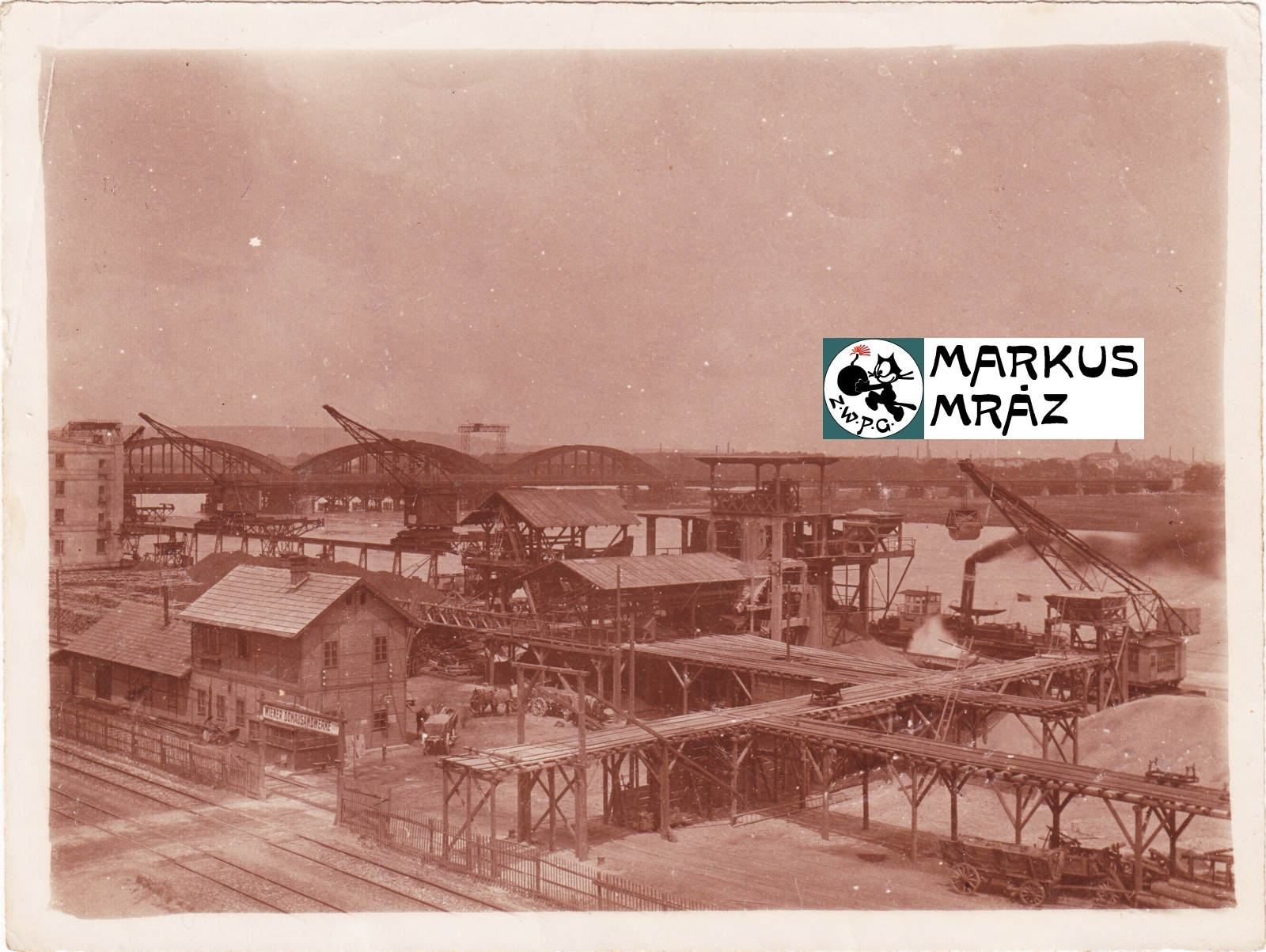

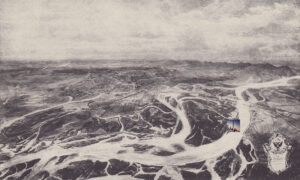

Die Erschließung des Areals hängt stark mit der Entwicklung der Donau Auen zusammen.

Jahrhundertelang weist die Donau stark schwankende Wasserstände auf, die im Wiener Becken ein ganzes Netz an wechselnden Wasserarmen ausbildete.

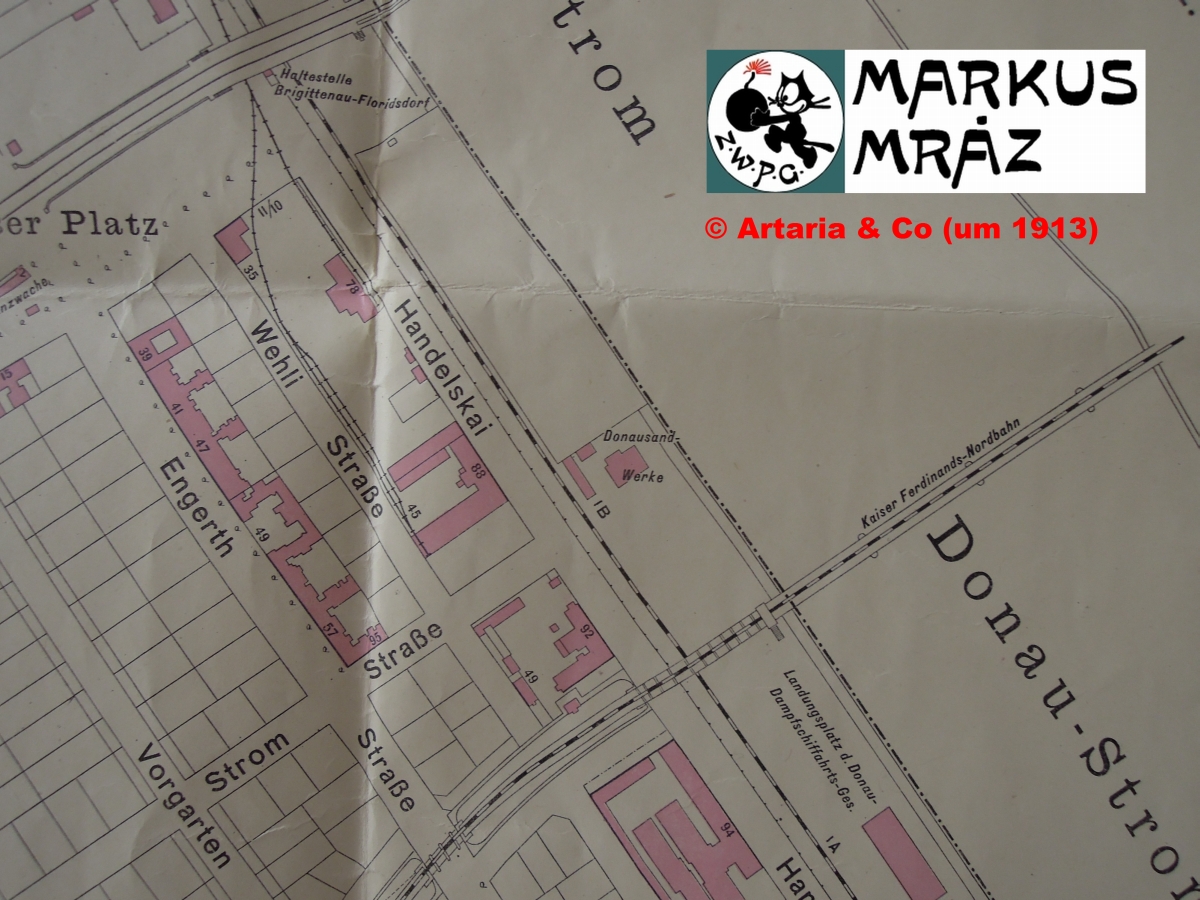

Bereits 1832 konnten durch den Donaukanaldurchstich einige Gebiete in Erdberg trockengelegt und parzelliert werden.1 1884 war die Donauregulierung schließlich abgeschlossen, wodurch eine längerfristige Bebauung des Gebietes ermöglicht wurde.

Erdberg

In Erdberg wurde ab der der zweiten Türkenbelagerung Obst und Gemüse angebaut (auch Milchwirtschaft und Weinanbau betrieben),2 wodurch die Haupterwerbsbauern mit ihren sog. Erdberger Küchengärten einen wichtigen Teil zur Versorgung Wiens beitrugen. Fuhrwerker3 ließen sich nieder und vor allem auch die Gerber, Abdecker oder Wasenmeister, Leimsieder und die Fleischhauer mit ihren öffentlichen Schlagbrücken, siedelten wegen der Unreinlichkeit ihrer Gewerbe am Rande der Stadt.4

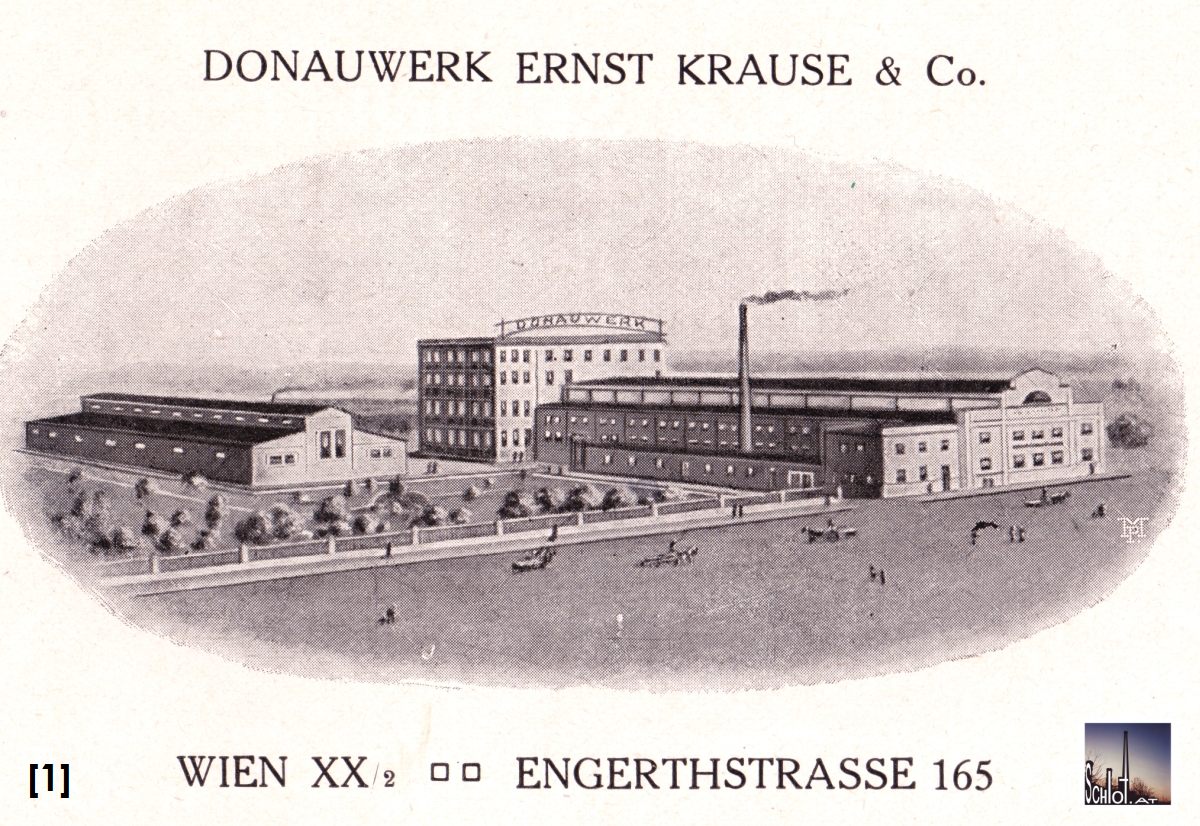

Durch die spätere Eingemeindung der Vororte rückten diese Gewerbe und weitere im 19. Jahrhundert folgende Betriebsansiedelungen wie eine Teerfabrik, Tierkörperverwertung, die Simmeringer Waggonfabrik, die Zünderhütte, Fleischselcher und natürlich Schlachthöfe und einige mehr.

St. Marx

Die ursprüngliche Kapelle der Kirche St. Marx stand an einer alten Römerstraße, der späteren St. Marxer Linie (der heutigen Simmeringer Hauptstraße), die als Reise- und Handelsroute diente.

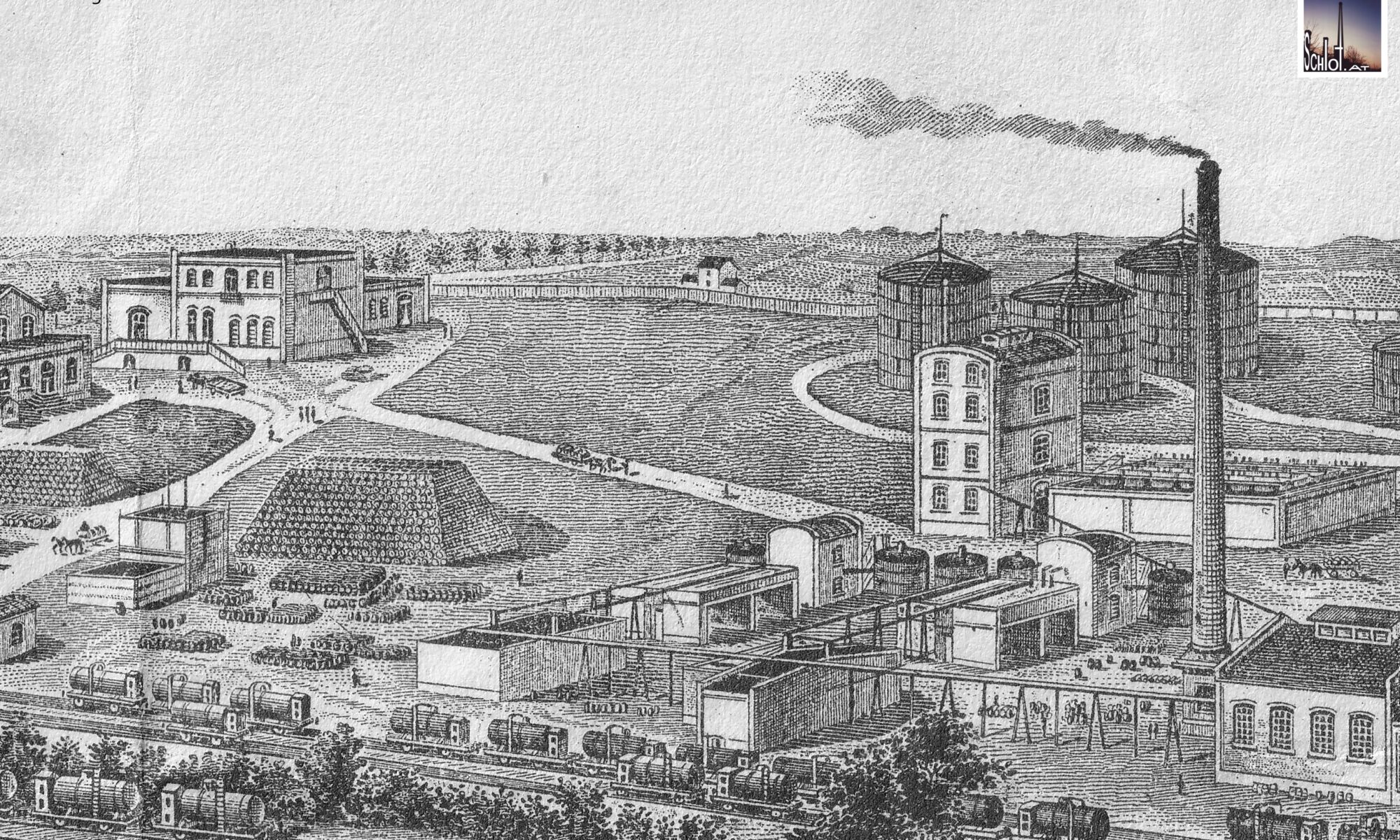

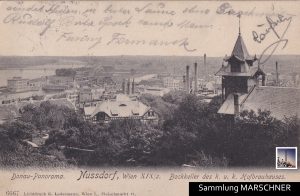

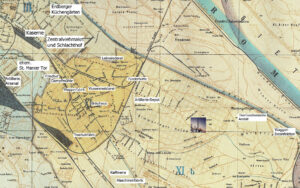

In dem höher gelegenen Gebiet St. Marx entstand auf Grund der Stadtgrenzen und des Reiseverkehrs im Laufe von Jahrhunderten einer der größten Viehmärkte und Schlachtstätten Europas – der 1884 eröffnete Central-Viehmarkt.5

1.2. Die Anfänge der Schlachthöfe

Die Kirche und das St. Marxer Tor entwickelten sich nicht nur zur Zoll- und Einlassstelle an der östlichen Stadtgrenze, sondern auch bald vom Siechenhaus (Infektionskrankenhaus) zur vergrößerten Spitals- und Versorgungshausanlage.

Die immer öfter in die Stadt mitgebrachten Nutztiere mussten versorgt, untersucht und eventuell geschlachtet werden. Durch diese Kette an Notwendigkeiten entstand ein (1797 gegründeter) Viehmarkt mit Notstallungen6 und einem Ochsenstand7 knapp außerhalb der östlichen Stadtgrenze.8

Mitte des 19. Jahrhunderts (1846-48) entstand der erste, größere Schlachthof an der Hohlweggasse und wurde durch spätere Erweiterungen zb. den noch heute stehenden und alternativ genutzten Rinderhallen (1878-1884) stark vergrößert.

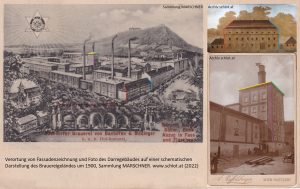

In den 1860er Jahren wurde die Kirche demoliert und das Spitalsareal an den bisherigen Pächter der Spitalsbrauerei Adolf Ignaz Mautner verkauft.9

Durch die Eingemeindung der Vorstädte und starkem Bevölkerungszuwachs10 stieg der Schlachtviehbedarf rasant an. Im Besonderen war der Bedarf an Schweinefleisch durch die zu klein gewordene Schweineschlachtabteilung am Zentralviehmarkt erhöht.

Ebenso wurden erweiterte tierärztliche Untersuchungen hinsichtlich zahlreicher Haus- und Nutztierseuchen11 und die Umsetzung neuer Hygienemaßnahmen durch „[..] die Erfolge [..] bakteriologischer Forschung [..]“ benötigt.12

1.3. Das ehemalige städtische Schweineschlachthaus

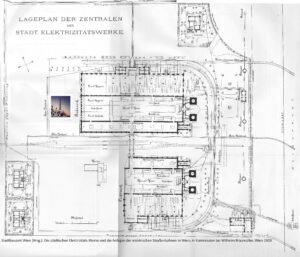

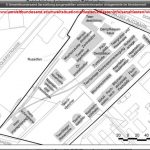

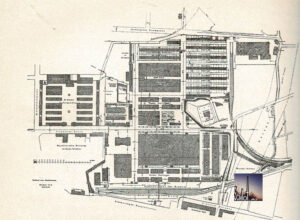

Für den Bau des neuen Schweineschlachthauses kam ein freigebliebenes, abschüssiges Areal an der projektierten Erweiterung des Landstrasser Gürtels am Ende der Gesamtanlage des Zentralviehmarktes zur Verwendung.

Hier war ursprünglich ein dringend benötigter Seuchenhof geplant, der Bau des neuen Schweinschlachthauses musste vorgezogen werden.

Ing. Max Fiebiger war bereits seit 1900 mit Erweiterungsbauten am Zentralviehmarkt und vielen kommunalen Anlagen in Wien13 betraut und leitete, für das Wiener Stadtbauamt, den Bau des neuen Schweineschlachthauses in den Jahren 1908-10 an der Ecke Baumgasse und heutigem Franzosengraben.

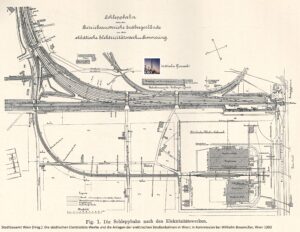

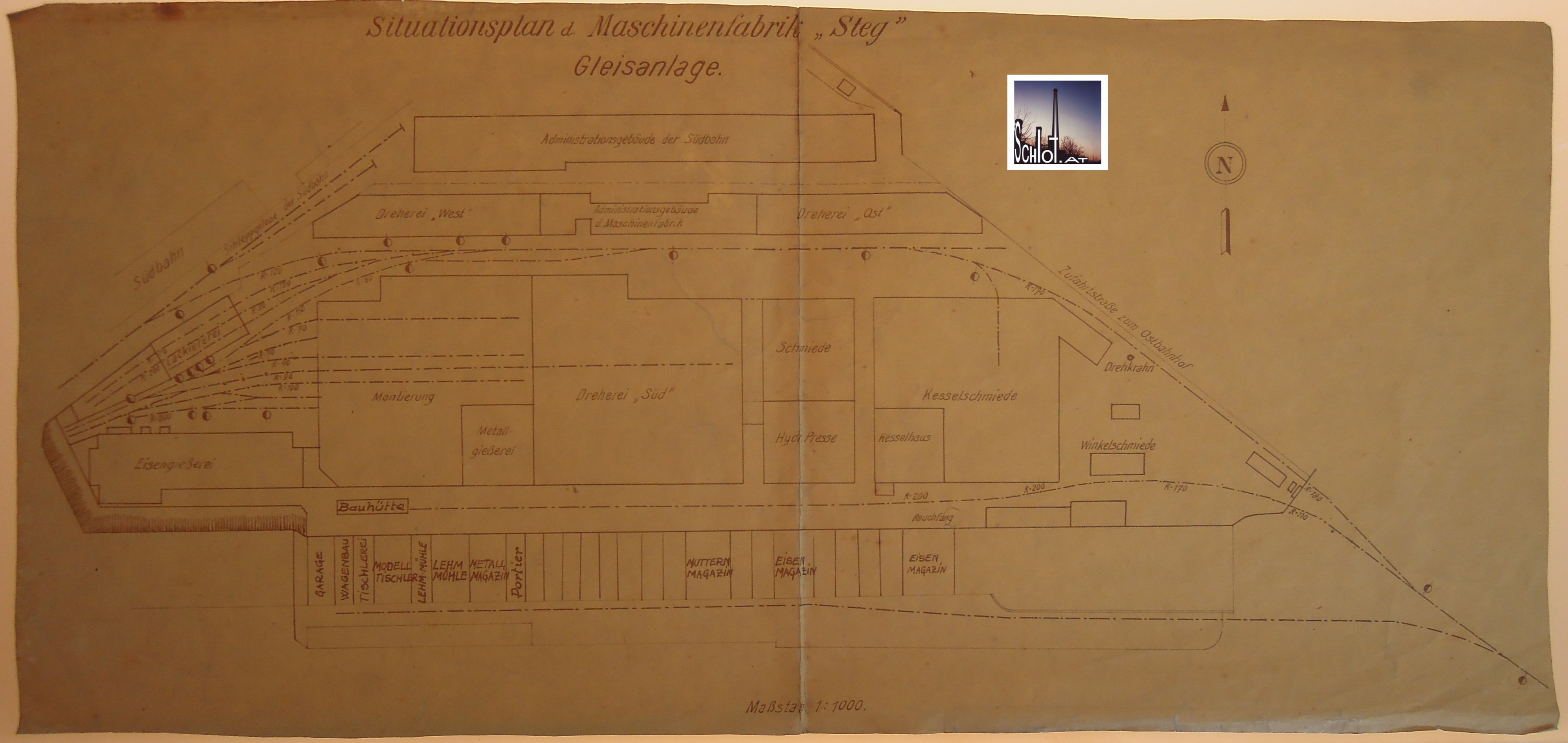

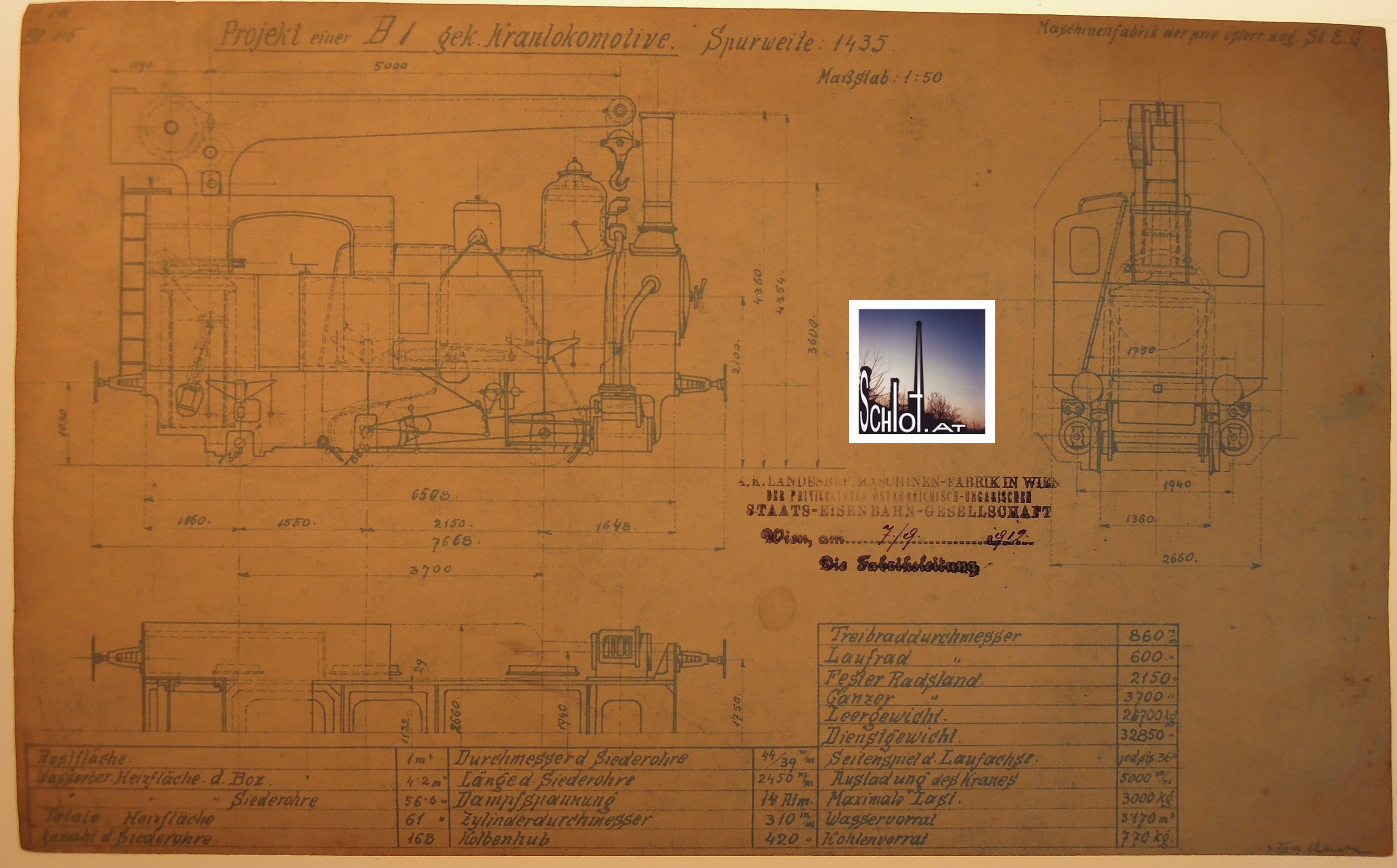

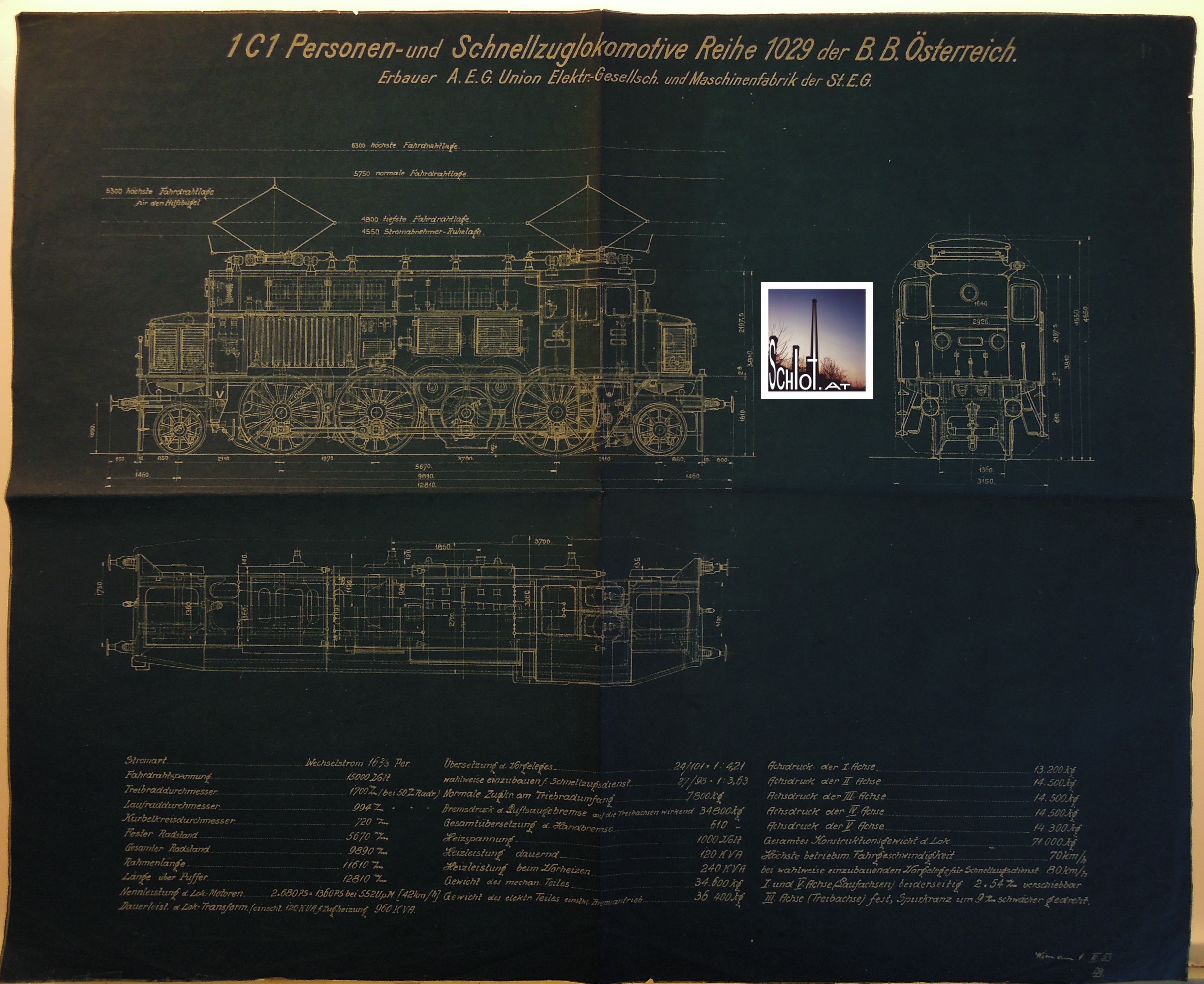

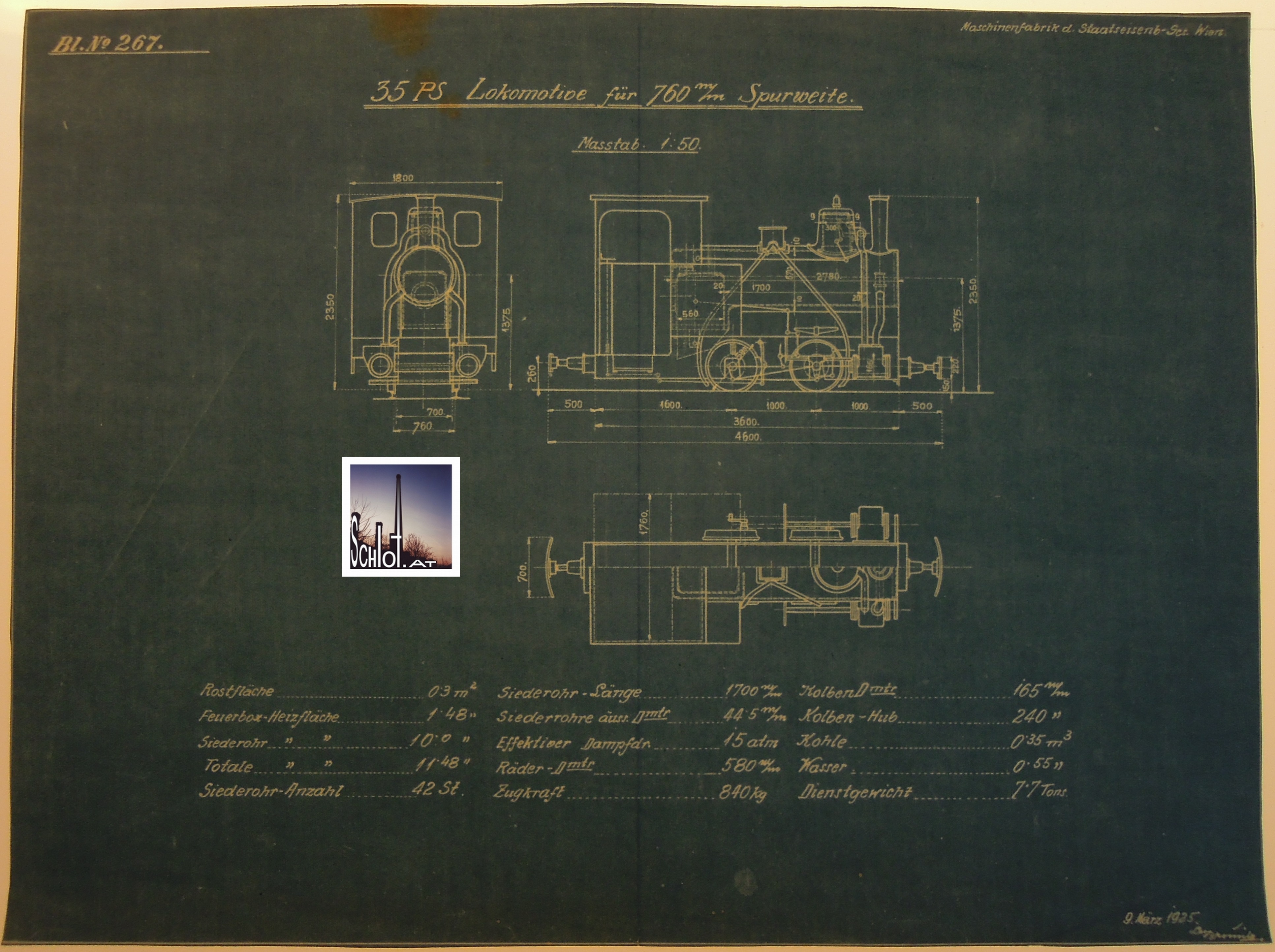

Ab April 19081415 wurde das Terrain (teils mit Ziegeln) aufgeschüttet16 und am Ende der Schweineausladerampe der Schlachthausbahn der neue Schweineschlachthof für 1500 Schweine errichtet.

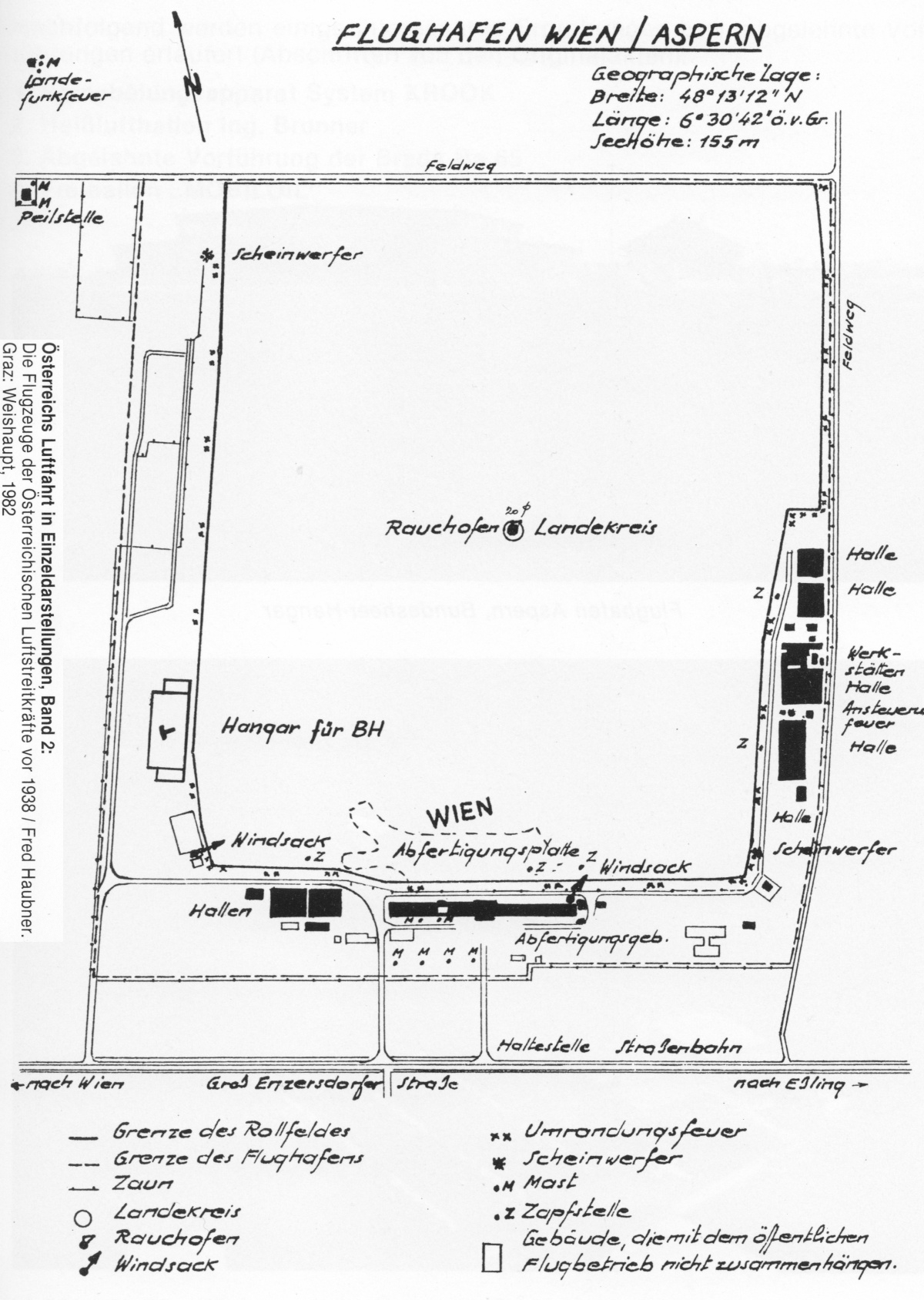

Quelle: Privatarchiv cccschlot

Der sog. Schlachthauszwang17 wurde zuvor per Gesetz verordnet und die bis dahin üblichen Notstechbrücken oder privaten Schlachtstätten nicht mehr benötigt.18

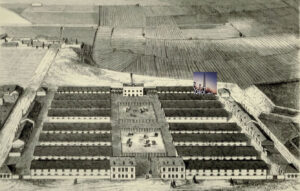

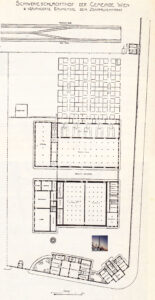

Die Anlage wurde nach dem deutschen System errichtet. Das heißt, dass Arbeitshallen und -räume nicht baulich voneinander getrennt sind – im Gegensatz zum französischen System19 Üblicherweise wurden Schlachthöfe in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nur nach hygienischen Grundsätzen „sondern auch nach betriebstechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant; die Verwaltungsgebäude wurden meist an eine öffentliche Straße gelegt.“20

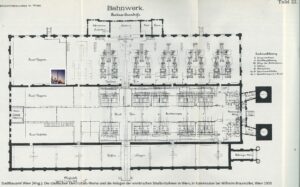

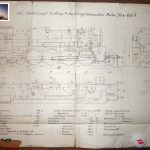

Im hinteren Bereich des Schlachthofes befanden sich die Stallungen, die an die Schlacht-und Arbeitshalle mit Stechbuchten, Brüh- und Enthaarungsplätzen angeschlossen waren. Die Kadaver konnten durch das neuartige21 Schwebebahnsystem transportiert werden, ohne sie abnehmen und umladen zu müssen. Die neuen Kühlanlagen und die Fortschritte der Kältetechnik stellten eine bedeutsame Neuerung zur sicheren Versorgung der Bevölkerung dar.22

Die Gebäude

Das damalige wie heutige Verwaltungsgebäude beherbergte Büros, Küchen und vor allem Wohnungen für Schlachthausleiter und Tierärzte, die ständig vor Ort waren.

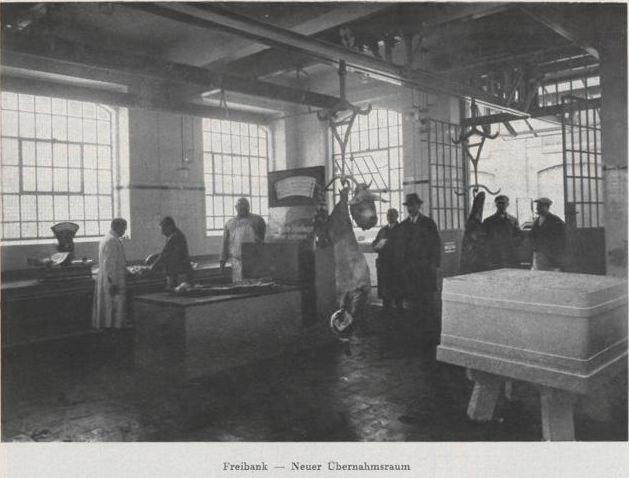

Die sog. Sterilisierungsanstalt unterteilte sich in diverse Arbeitsräume, Selch-, Pökel- und Kühlkammern sowie eine Freibank. Die Pökel- und Kühlanlagen befanden sich im Keller, der ebenfalls mit einem Schwebebahnsystem und 2 Lastenaufzügen ausgestattet war. Beides ist heute noch erhalten.

In diesem Trakt wurde Fleisch, das schwachfinnig25 war oder von seuchenverdächtigen, kranken oder verunfallten Tieren stammte, sterilisiert und gesondert in der Freibank, der Verkaufsstelle, verkauft.

Der übliche Schlachtbetrieb kam mit der Sterilisierungsanstalt nicht in Berührung.

Die heutige große Konzerthalle (links der ursprünglichen Kühlhalle) beherbergte das sehr großzügig angelegte Kessel- und Maschinenhaus sowie Lager- und Arbeitsräume. Bereits bei der Bauplanung wurde eine mögliche Vergrößerung der Maschinenräume, sowie auch des gesamten Geländes angedacht.26

Rechts der Kühlhalle befanden sich Räume für Meister, Gesellen und Aufseher, und Nassräume. Das heutige „Beisl“.

Die Kühlhalle, die heute nicht mehr vorhanden ist,27 bestand aus zwei Hallen, die abwechselnd mit Brunnenwasser und durch eine CO2-Kältemaschine vorgekühlt und gekühlt wurden. Das Kühlwasser, der Abdampf und das Kondensationswasser wurden dem Betrieb wieder zugeführt.

Der Schornstein/Schlot wurde bauzeitlich von der renommierten Wiener Firma Ludwig Gussenbauer28 errichtet.

Kunstgeschichte

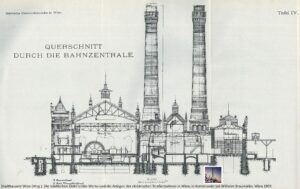

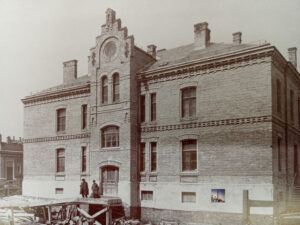

Das Gebäudeensemble besteht aus ein- und mehrgeschossigen, profanen Sichtziegelbauten als vereinfachte Ausläufer der romantisch historistischen kommunalen und Industriebauten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Die Hoffront des Verwaltungsgebäudes zeigt einen 3-geschoßigen Sichtziegelbau mit stark vorspringendem, zweiachsigen Mittelrisalit mit Segment– und Rundbogenfenstern und „betont giebelartiger Überhöhung“29 mit kaminkopfartigen Eckpfeilern in der Attikazone.

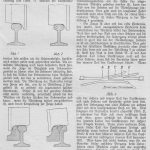

Der Arena-Fries, der durch 45° über Eck gestellte Ziegel in 3 Reihen ein stilisiertes Blumen- oder Kreuzmuster zeigt, befindet sich in der Frieszone unter der Dachkante.

Das Kessel- und Maschinenhaus zeigt an der heutigen Eingangsfront, den sakralen Charakter einer Basilika, einer mehrschiffigen, profanen Halle, die europaweit häufig an Kommunalbauten, Industriebauten, auch Schlachthöfen, zu finden ist. Der Arena-Fries und zinnenartige Aufsätze sind hier besonders markant.

Die Original-Schriftzüge „Kesselhaus“ und „Maschinenhaus“ sind heute noch erhalten.

In: Verlag des Magistrates der Reichs-Haupt- und Residenzsdtadt Wien, Das neue Zentral-Pferdeschlachthaus des X. Bezirkes in Wien, Wien 1908.

Foto: Privatarchiv cccschlot, Quelle: ONB

Quelle: Privatarchiv cccschlot

Vorbilder lassen sich vor allem in dem fast zeitgleich erbautem Pferdeschlachthaus in Favoriten erkennen, auch wenn sich hier der besagte Arena-Fries, der dem Kreuzverband von Klinkermauerwerken ähnlich ist, nicht wiederfinden lässt.

Quelle: Privatarchiv cccschlot

Quelle: Privatarchiv cccschlot

Quelle: Privatarchiv cccschlot

Quelle: Privatarchiv cccschlot

Quelle: Privatarchiv cccschlot

Trotz des Variantenreichtums von Ziegelfriesen ließ sich der vergleichbar einfache Arena-Fries bislang noch nicht nachweisen. Beispiele: Brügge, Gent, Hamburg und Wien.

Das Wiener Stadtbauamt war verantwortlich für die Entwürfe, deren Planung und Bauablauf. Oft nicht namentlich genannte, angestellte Architekten30 und weitere Positionen wie Bauinspektoren, -ingenieure, -leiter, -meister waren an dem Bau beschäftigt.

Einige Hinweise31 schreiben den Gesamtentwurf Max Fiebiger zu, der nicht als Modernist32 bekannt war.

Die Gebäude erlitten Bombentreffer im 2. Weltkrieg und wurden anschließend wieder aufgebaut bzw. teilweise durch einfachere Gebäudeabschnitte ersetzt.

2. DIE BESETZUNG – Der Widerstand

2.1. Die Kontumazanlage – die „alte Arena“ – erste Umnutzungsideen

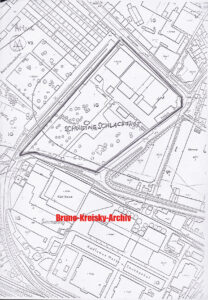

Die Kontumaz- bzw. Quarantäneanlage an der Döblerhofstraße (schräg gegenüber des Schweineschlachthofes an der heutigen Autobahnauffahrt) wurde 1916-22 ebenfalls vom Wiener Stadtbauamt errichtet und bestand aus einer großen Zahl an einzelnen Gebäuden.

Besetzung der Festwochen-Arena 1976

Das später als Auslandsschlachthof bezeichnete Areal wurde bereits 1975 und 1976 für das Jugendprogramm34 der Wiener Festwochen genutzt.

Am letzten Tag der Veranstaltungen – am 27. Juni 197635 – wurde das Gelände mit einer Forderung zur Errichtung eines selbstverwalteten, subventionierten36, permanenten und ganzjährigen Kulturbetriebes für Alle besetzt. 37 38 39

Zahlreiche Proteste, Unterschriftensammlungen und Verhandlungen mit der Stadt Wien begleiteten die 3monatige, letztlich erfolglose Besetzung. Das Gelände war verkauft und abgerissen worden.

Zum Verkauf des Auslandsschlachthofes und zum Ende der Schlachthöfe

Bereits ab Mitte der 60er gingen die Lebendanlieferungen stark zurück und durch neue Vorschriften die „Lebensmittel- und Schlachthygiene“ betreffend, wurden beide Schlachthöfe40 bereits Mitte der 70er Jahre geschlossen. 1997 wurden dann auch die Schlachtungen am Zentralviehmarkt beendet.41

Alternativpläne wurden mit der Stadt Wien ausgearbeitet42 und nach 2 abgelehnten Angeboten (darunter das Schloss Neugebäude), nahmen die Besetzer und Besetzerinnen das vorgeschlagene Areal der heutigen Arena mit der Bedingung der Übernahme der Umbaukosten der desolaten Anlage an.43

2.2. Konzepte für einen autonomen Kulturplatz

Sehr rasch entstand ein umfassendes Konzept für ein ganzheitliches, soziales, integratives Kulturzentrum mit dem Ziel der Demokratisierung der Kultur44, mit Beteiligung verschiedener Personen- und vor allem sozialer Randgruppen.

In der kurzen Zeit der Besetzung, im Sommer 1976, wurde das Areal in einen kulturell und sozial vielseitigen Ort mit dorfähnlichem Charakter verwandelt.

Zahlreiche Einrichtungen wie Theater, Frauencafé, Teehaus, Küche, Galerie, Kinderhaus etc. wurden schnell installiert.

Alle, ob obdachlose Kinder oder kunstinteressierte Jugendliche, wurden aufgenommen.

Ein umfassendes Konzept für das neue, vorgeschlagene Areal wurde erarbeitet und beinhaltete Einrichtungen zur kulturellen und sozialen Versorgung Wiens.

Heute steht nur noch ein kleiner Teil des ursprünglich zu adaptierenden Gebietes.

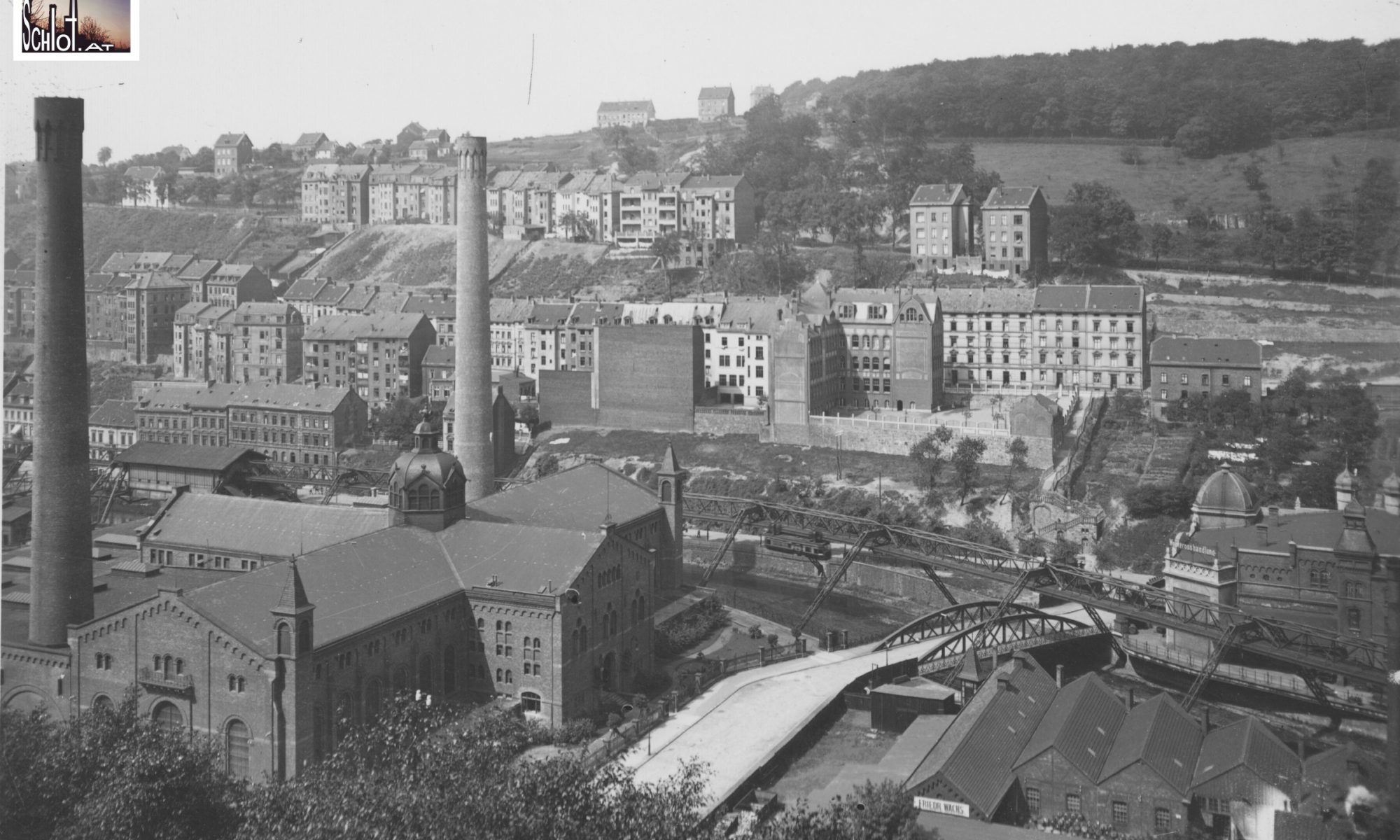

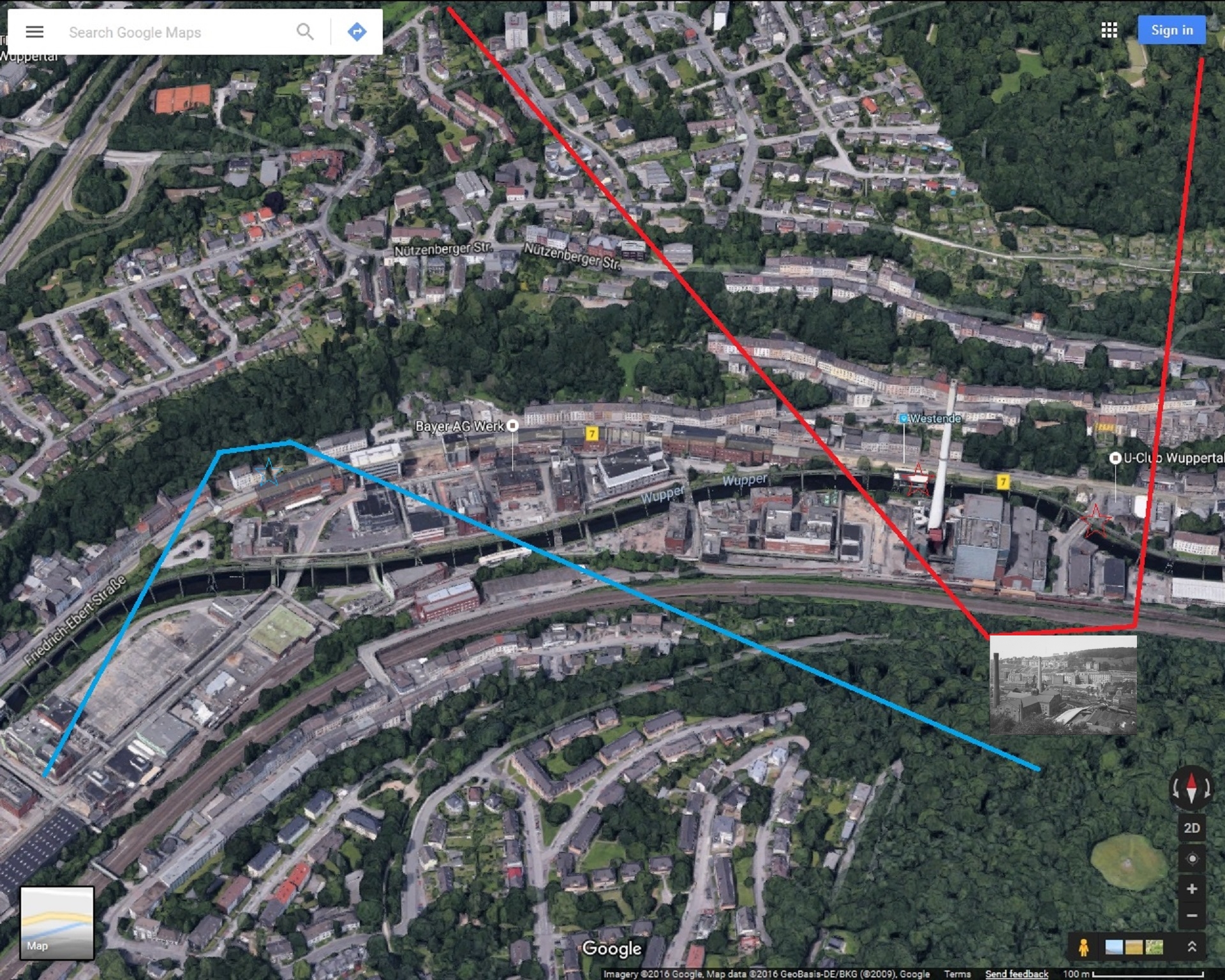

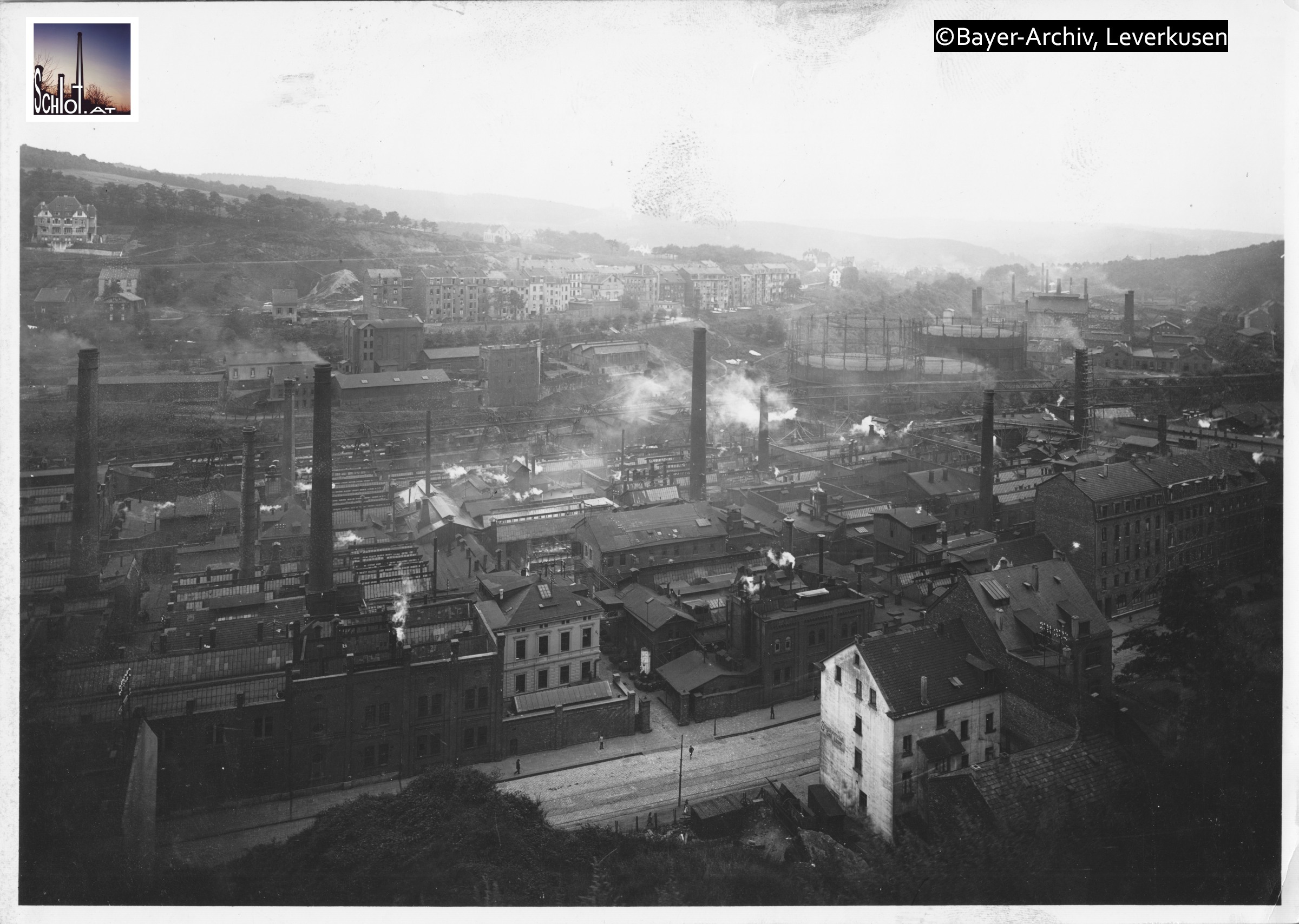

2.3 Industrieanlagen im Wandel

Vor allem in Deutschland gibt es seit den 1960er und va. 1970er Jahren zahlreiche Beispiele an kulturellen Umnutzungsforderungen historischer, stillgelegter Industrieanlagen.45 Nach den Wirtschaftskrisen 1966/67 und 73/74 hatten „aufgegebene Industriebauten das Stigma des wirtschaftlichen Versagens“46, doch die sozialen Bewegungen – oft durch Bürgerinitiativen47 – erkannten darin das Potential zur Definierung eines neuen Kulturbegriffes48 mit Symbol- und Vorbildcharakter.

In den USA gibt es diese Bewegung bereits seit den 50er Jahren.49

In Deutschland finden ab den 1990er Jahren häufiger Unterschutzstellungen mit anschließenden Umnutzungen statt, „[..], um spezifische stadträumliche und kunsthistorische Qualitäten eines Industriebaus zu erhalten und damit die Identität ihres Quartiers oder Stadtteils zu wahren“50. Diese Tendenzen lassen sich auch aktuell und europaweit beobachten.

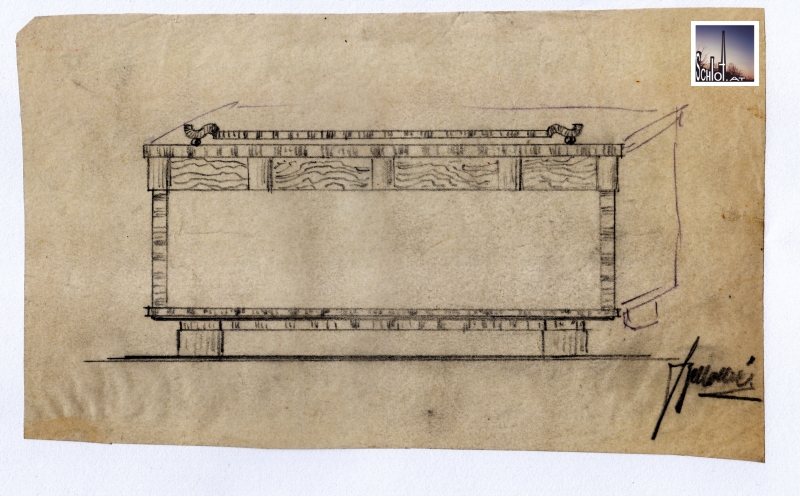

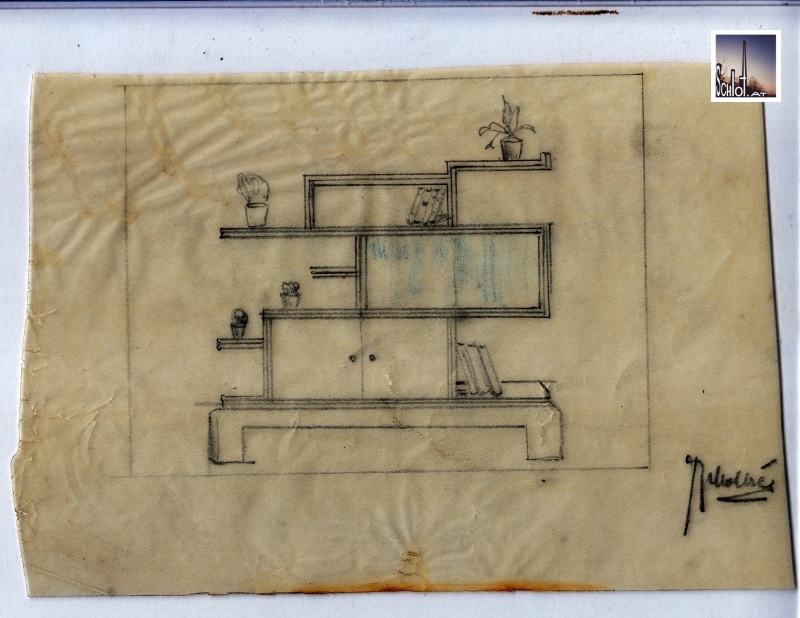

Auch für das heutige Arena-Areal wurden rasch ähnliche Ideen zur Umnutzung entworfen.

Quelle: Privatarchiv cccschlot

3. DER VEREIN – Der Neubeginn

3.1. Einzug in die „neue“ – die heutige – Arena

Die Schlüsselübergabe und der Einzug in die „neue“ Arena fand 1 Jahr nach der Besetzung, 1977 statt.

Dr. Dieter Schrage, der damalige Direktor des 20er Hauses wurde erster engagierter Obmann des neuen Vereins Forum Wien Arena.

Zahlreiche Umbauten und Instandsetzungen wurden durchgeführt, einige Gebäude abgerissen und der hintere Teil des Geländes an eine Kühlfirma vergeben.51 52

1980 begann der regelmäßig und durchgehend bis heute geführte Veranstaltungsbetrieb.53 Bereits zu Beginn engagierten sich nationale und internationale Künstler und Künstlerinnen 54.

Quelle: Arena Archiv

3.2. Moderne Adaptierungen

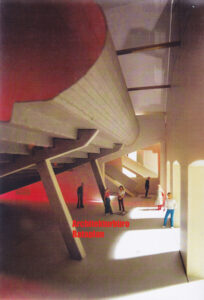

Der Umbau der Großen Halle (des ehem. Kessel- und Maschinenhauses ) und des Open Air Geländes (dem Platz der ehem. Kühlhalle) wurde vom Wiener Architekturbüro Rataplan 1994-2004 konzipiert und umgesetzt.

Das Open-Air-Gelände wurde abgegraben, eine moderne, große Bühne gebaut und mit technischen Einrichtungen und Publikumsinfrastruktur versehen.

Quelle: Rataplan

Quelle: Rataplan

Zahlreiche Veranstaltungen im sozialen und kulturellen Bereich wurden in der Arena initiiert. Zum Beispiel:

– Das Arena Open Air Kino gibt es seit 1990 als das erste Wanderfreiluftkino „Volxkino“ ins Leben gerufen wurde. Bis 2012 kamen dafür zwei Filmprojektoren aus den 1920er Jahren zum Einsatz.56

– Benefizfestivals wie „Bock auf Kultur“ und „Nacht gegen Armut“ mit Patti Smith von der Volkshilfe Wien

– Deutschkurse des Vereins „You are welcome“

– Sportveranstaltungen (Red Bull Parcourlauf, Blue Tomato Snowboard Event)

– Verwendung als Drehort

– Lehrlingsausbildung im Bereich Veranstaltungstechnik

– Ausstellungen, Theater, Konzerte, Lesungen

Quelle: Privatarchiv cccschlot

Quelle: Privatarchiv cccschlot

3.3 Denkmalschutz und eigener Antrieb

Das gesamte Gelände wurde auf Grund von gegebenem öffentlichen Interesse vom Bundesdenkmalamt Wien 1997 unter Schutz gestellt und einige Besonderheiten im Bescheid festgehalten. Nicht nur die wirtschaftshistorische Bedeutung, sondern auch die Industriebauweise mit ihren weitgehend vollständig erhaltenen Sichtziegelfassaden werden darin betont.

„Die Gebäude des ehem. Schweineschlachthofes stellen mit ihren typischen und weitgehend vollständig erhaltenen Sichtziegelfassaden eine bereits selten gewordene Form dieser Industriebauweise aus dem Ende des 19. Jahrhunderts bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts in Wien dar und sind daher architekturgeschichtlich von besonderer Bedeutung. Der Schweineschlachthof dokumentiert [..] einen bedeutenden Bereich der Wirtschaftsgeschichte Wiens um die Jahrhundertwende.“ Auszug aus dem Feststellungsbescheid nach §2 von 1997

Gestaltung der Bar von https://www.finkenstedt.at/

Quelle: Privatarchiv cccschlot

Quelle: Privatarchiv cccschlot

Quelle: Privatarchiv cccschlot

Quelle: Privatarchiv cccschlot

Das Gelände des ehem. neuen Schweineschlachthauses ist kein (Freilicht-)Museum, sondern ein lebendiges Denkmal zur Stadtgeschichte, das ganzjährig benützt wird. Der Verein ist bestrebt so weit als möglich den Ensemble-Charakter des ehem. Industriegeländes, auch in seinen Einzelteilen zu bewahren und in den Betrieb zu integrieren. Beispielsweise wird nachts die fehlende Pförtnerhausuhr an ihre Originalstelle projeziert, ein alter Aufzugsmotor durch Beleuchtung in den Gastraum integriert oder neue Beeteinfriedungen mit dem Arena-Fries versehen.

Die Besonderheit und Notwendigkeit des Fortbestands des Areals und des Vereins zeigt sich auch durch die gelungene Integration in das gesellschaftliche Leben, die Anerkennung der Bevölkerung, sowie (mittlerweile) aller politischen Parteien57.

Seit einigen Jahren bemüht sich der Verein auch verstärkt um Vermittlung seines eigenen industriekulturellen Erbes durch Ausstellungen und Führungen, die teilweise in Zusammenarbeit mit dem österreichweiten Tag des Denkmals, organisiert vom Bundesdenkmalamt Wien, veranstaltet wurden.

Der breiten Öffentlichkeit ist nur die Geschichte der Besetzung und tw. die Entstehung des heutigen Areals geläufig. Auch das Forschungs-, Ausstellungs58– und Publikationsinteresse59 bezieht sich zur Zeit ausschließlich auf die ereignisreiche Protestbewegung. Das Interesse des Publikums an der gesamten Geschichte ist allerdings vorhanden. Genauso wie die Bereitschaft des Vereins seine Geschichte zu wahren, weiter zu forschen und zu vermitteln.

—-

Anmerkung der Redakteurin:

Bei beabsichtigter Verwendung von Bild- und Textmaterial sind die Verwertungsrechte von schlot.at zu beachten. Bild- und Textmaterial dürfen nicht verändert werden. Bildquellen sind zusätzlich jeweils wie direkt bezeichnet zu nennen. Anfragen per Kontaktformular.

Der Artikel stellt einen sehr kleinen Auszug aus bisheriger 10jähriger Forschungsarbeit sowie einer Ansammlung an hunderten Archivalien dar, wird laufend adaptiert und mit neuen Erkenntnissen aktualisiert. C.C. Czutta

Fußnoten/Quellen:

1 Festschrift, 100 Jahre Wiener Stadtbauamt, 1835-1935, Wien 1935, S. 126 f.

2 Geschichte derVorstädte und Freygründe Wien, Wien 1812, S. 21

3 https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Erdberg_(Vorstadt), am 09.01.24 um 13:51

4 Geschichte derVorstädte und Freygründe Wien, Wien 1812, S.12

5 https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Zentralviehmarkt

6 Geschichte derVorstädte und Freygründe Wien, Wien 1812, S. 30

7 Festschrift, 100 Jahre Wiener Stadtbauamt, 1835-1935, Wien 1935, S. 173

8 https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/St._Marx, am 08.04.24

9 https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Brauhaus_St._Marx, am 09.01.24 und 1857, https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/St._Marx, am 09.01.24

10 Bevölkerungsentwicklung lt. Statistik Austria, in:http://www.carookee.de/forum/Kleeblattforum.carookee.com/33/21583648-0-01105?p=1

11 Milzbrand, Roßwurmkrankheit, Räude, Wutkrankheit, Schweinerotlauf, Schweinepest und Geflügelcholera, in: Stadt Wien, Die Gemeindeverwaltung der k.u.k. Reichhaupt- und Residenzstadt Wien im Jahre 1908 VVII., Bericht des Bürgermeisters Dr. Karl Lueger, Verlag Gerlach und Wiedling, Wien 1910, S.249 – im WSTLA

12 Walter, Uli, Schlachhof und öffentliche Gesundheit. Zur Kultur- und Baugeschichte von Schlachthäusern seit dem Mittelalter, in: Jahrbuch der bayerischen Denkmalpflege, Band 54/55, 2000/2001, München 2006, S.73-79, hier S. 77

13 Ab 1912 wurde er zum städtischen Baurat und zum Leiter der Hochbauabteilung ernannt, von 1920-25 war er als Stadtbaudirektor tätig und baute zahlreiche Schulhäuser und Kindergärten, Schweinemastanstalten, Kühlhallen, Schlacht- und Seuchenhöfe, Straßen, Kanäle, erweiterte die Hochquellenwasserleitung. Übriggeblieben Gasbeleuchtung wurde durch elektrische Lampen modernisiert. Ebenso war er an Bauprogrammen zur Schaffung von Kleinwohnungen beteiligt. In: Festschrift 1935, S. 52/53

14 Stadt Wien, Die Gemeindeverwaltung der k.u.k. Reichhaupt- und Residenzstadt Wien im Jahre 1908 VVII., Bericht des Bürgermeisters Dr. Karl Lueger, Verlag Gerlach und Wiedling, Wien 1910, S.254 – im WSTLA

15 Die Entwurfsphase begann bereits einige Jahre zuvor, Auftragserteilung 1905, in: WSTLA, Inhaltsverzeichnis für das Amtsblatt der k.u.k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien, XIV. Jahrgang, Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen, Nr. 51 am 28. Juni 1910, Wien 1905; S.1056, Protokoll 5420 und S. 1358 Protokoll 7591(tgl. 600 Schlachtungen)

16 Stadt Wien, Die Gemeindeverwaltung der k.u.k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien im Jahre 1908 VVII., Bericht des Bürgermeisters Dr. Karl Lueger, Verlag Gerlach und Wiedling, Wien 1910, S. 254 – im WSTLA

17 In Wien 1873, in: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Schlachtbetriebe, am 12.11.23, 13:02 – auch in Deutschland übrigens → in Walter, Uli, Schlachthof und öffentliche Gesundheit, 2006, S. 75

18 Wiener Zeitung, 15.06.1910, S. 7

19 Walter, Uli, Schlachthof und öffentliche Gesundheit, 2006, S. 73-79, hier S. 78

20 Ebenda

21 Seit 1903 laut: Ebenda

22 Ebenda

23 Wasch-, Umkleide-, Koch, Desinfektions-, Zerteilungs- und Untersuchungsraum

24 mit Warte- und Verkaufsraum und eine Kanzlei

25 = mit Bandwurmlarven besetztes Fleisch, das aber „genusstauglich“ gemacht werden kann.

26 Das neue Schweineschlachthaus im III. Bezirke, Wien Magistrat, 1910

27 Bombentreffer 2. WK, Wiederaufbau, 1977 noch vorhanden

28 Dampfrauchfang und Kesseleinmauerung L. Gussenbauer und Sohn“, in: Das neue Schweineschlachthaus im 3. Bezirke in Wien, Verlag des Magistrates der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien, 1910; ohne Seitenangabe

29 Bescheid Bundesdenkmalamt Wien

30 Magistratspublikation Schweineschlachthaus 1910, keine Nennung des Architekten.

31 Technischer Führer durch Wien, herausgegeben vom österreichischen Ingenieur- und Architektenverein, redigiert von Ing. Dr. Martin Paul, Stadtbauinspektor, Verlag von Gerlach & Wiedling, Wien 1910, S. 237

Martin Paul war Stadtbauinspektor und hatte keinen aktuellen Bauplan als Abbildung verwendet.

32 www.architektenlexikon.at/de/135.htm, 16.11.23

33 https://sammlung.wienmuseum.at/suche/?people=p16477, 24.11.23

34 In: Gustav Ernst, Arena Dokumentation, Wespennest, Zeitschrift für brauchbare Texte Nr. 23, Wien, Juni 1976, S. 4

35 Rosemarie Rauscher, Politik im Underground, Wien 1998, S. 28

36 Arbeiterzeitung, 29.06.1976, S. 9

37 Einer der Studenten war wohl Leiter des Wiener Architekturzentrums. In: http://derstandard.at/2492068, 22.04.24

38 Verena Kövari, Die Arena, Alternativkultur im Wien der 1970er Jahre, Wien 1997, S. 40

39 Kövari, S. 25

40 damalige Auslands- und Inlandsschlachthöfe – Schweineschlachthaus am 21.6.76, in: Magistrat der Stadt Wien [Hrsg.], Die Verwaltung der Stadt Wien 1976, Wien 1977, S. 218

41 Magistratsabteilung 53, Archivmeldung der Rathauskorrespondenz vom 16.12.1997 – Letzte Rinderschlachtungen in St. Marx

42 Rauscher, S. 49 f.

43 Kövari, S. 64

44https://www.schlachthof-kassel.de/das-zentrum/geschichte, 16.11.23

45 Winkelmann, Arne, Kulturfarbiken, Zeichenwandel der Fabrik in der freien Kulturarbeit, Berlin 2006, S. 33f

46 Winkelmann, S. 16

47 Winkelmann, S. 77

48 Winkelmann, S. 8

49 Ebenda

50 Winkelmann, S. 77

51 Vermutlich die Schweineschlachthalle, Pläne Stadtarchiv Wien

52 Rauscher, S. 107 und 104

53 Rauscher, S. 116f.

54 In den ersten 10 Jahren: Peter Turrini, Peter Weibel, Harry Stojka, Drahdiwaberl, Lukas Resetarits, Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Hans Thessink, Hubsi Kramar, Willi Resetarits, Johnny “Guitar” Watson, Nazareth, Bad Religion, Van Morrison, George Clinton, Nick Kamen, John Lee Hooker (1991), Little Richard (1991 etc. später dann Nirvana (14.11.1991) etc Theater von Oskar Kokoschka, Gottfried Helnwein Ausstellung bei der Besetzung: auf dem Arena-Plakat 10.07.1976

55 http://www.rataplan.at/

56 Von “Kino-Alfred”

57 Rathauskorrespondenzen

58 Ausstellung Wien Museum – Katalog „Nussbaumer, Martina, Schwarz, Werner Michael [Hrsg.], Besetzt!, Kampf um Freiräume seit den 70ern, Wien 2012“

59 div. universitäre Arbeiten, wie Diplomarbeiten, Dissertationen etc