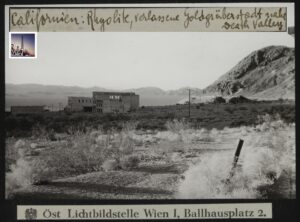

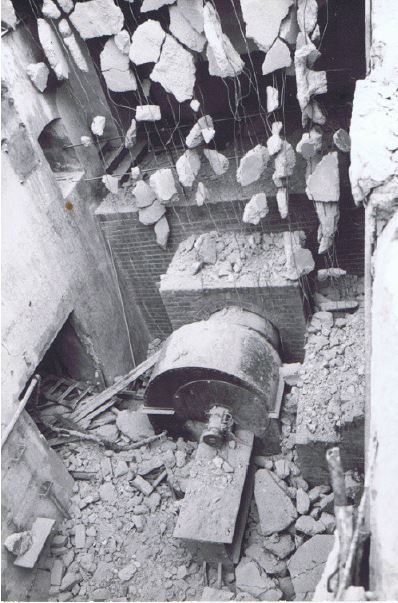

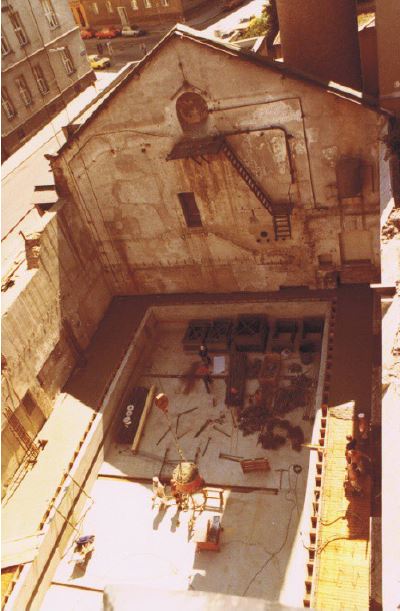

Diapositiv der Ruinen von Rhyolite im Bundesstaat Nevada [1].

Rhyolite wurde 1905 nach einem lokalen Goldfund gegründet und nach dem stark silikathältigen gleichnamigen Muttergestein der lokalen Goldvererzungen (deutsch: Rhyolith) benannt.

Die explosionsartig wachsende und bis zu 10.000 Einwohner zählende Stadt [2] hatte ihre Blütezeit von 1905 – 1907.

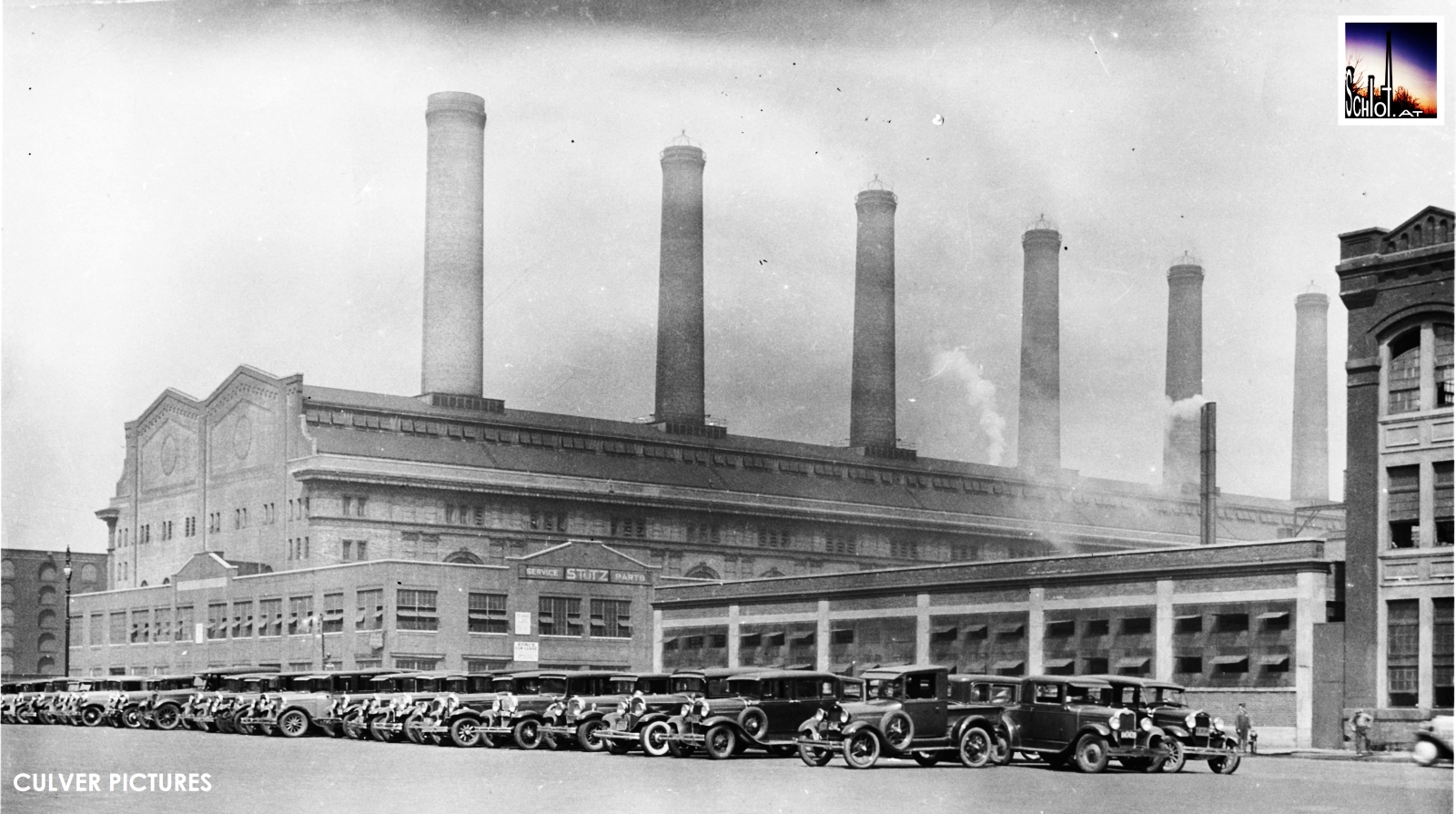

Sie wurde in diesem Zeitraum mit dreistöckigen Gebäuden ausgebaut. Die Infrastruktur umfasste eine Schule für 250 Kinder, eine Eisfabrik, ein Spital [3], einen Bahnhof, eine Telegraphenstation, ein Elektrizitätswerk, drei Zeitungsverlage, 50 Goldminen, eine Oper, ein öffentliches Schwimmbad, 19 Hotels, ein Rotlichtviertel, 18 Drugstores sowie 53 Saloons [2].

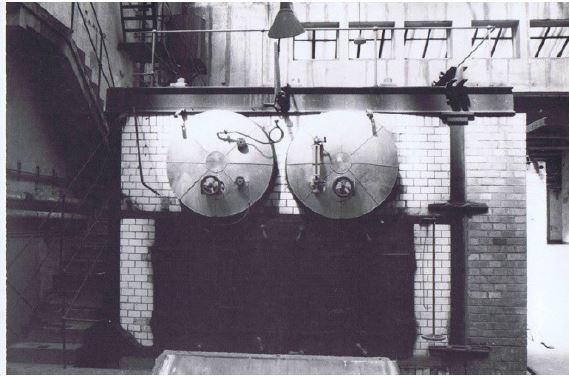

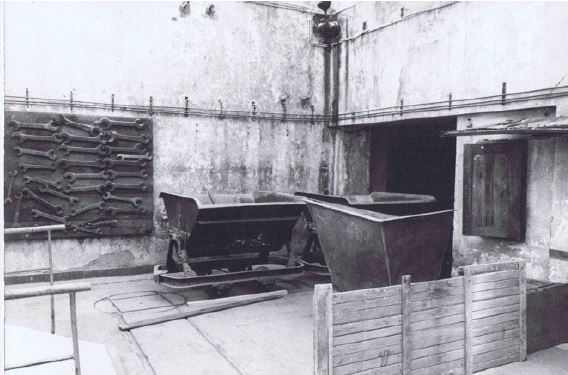

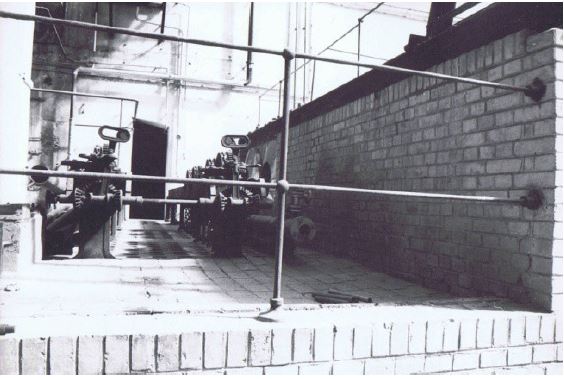

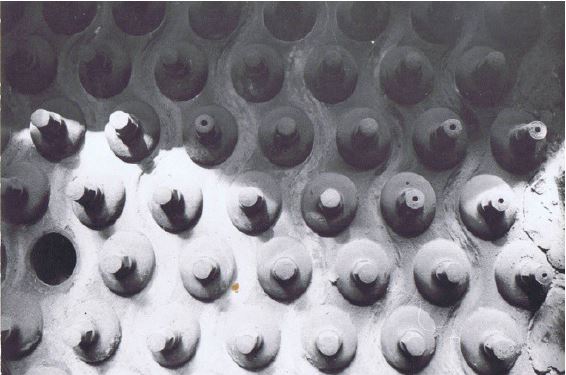

Zur Blütezeit waren in der Umgebung bis zu 2.000 Claims abgesteckt.1907 wurde Rhyolite elektrifiziert und eine Erzaufbereitungsanlage mit 300 Tonnen Tageskapazität installiert. Sie umfasste ein Brechwerk, über 12 Cyanidtanks für die chemische Goldfällung und einen Reduktionsofen. Die verarbeitende Montgomery Shostone Mine warf zu Beginn laut Eigentümer $ 10.000 pro Tag an reinem Goldwert ab. Im selben Jahr löste allerdings der Bankencrash in den USA [4] einen massiven Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität in Rhyolite aus [3].

Bereits 1910 hatte sich der Erlös der Erzausbereitung massiv verringert, die Stadt zählte nur noch etwas mehr als 600 Einwohner [3].

Per 14.03.1911 wurde die Schließung der Montgomery Shostone Mine beschlossen [3].

1914 waren die Goldvorräte ausgebeutet [2], 1916 wurde Rhyolite nicht mehr elektrisch versorgt. 1919 verließ der letzte Bewohner, der Vorsteher des Postamtes, die Stadt [2].

Quellen:

[1]…Diapositiv, Österreichische Lichtbildstelle (vor 1934), handbeschriftet. Eigentum schlot.at-Archiv 2022)

[2]…https://de.wikipedia.org/wiki/Rhyolite (20.08.2022)

[3]…https://home.nps.gov/deva/learn/historyculture/rhyolite-ghost-town.htm (20.08.2022)

[4]…https://www.capital.de/wirtschaft-politik/das-boersenbeben-von-1907-und-die-gruendung-der-fed-48156 (20.08.2022)