Geschichte [2] und Fotodokumentation des Werksgeländes [1] der ŽOS České Velenice.

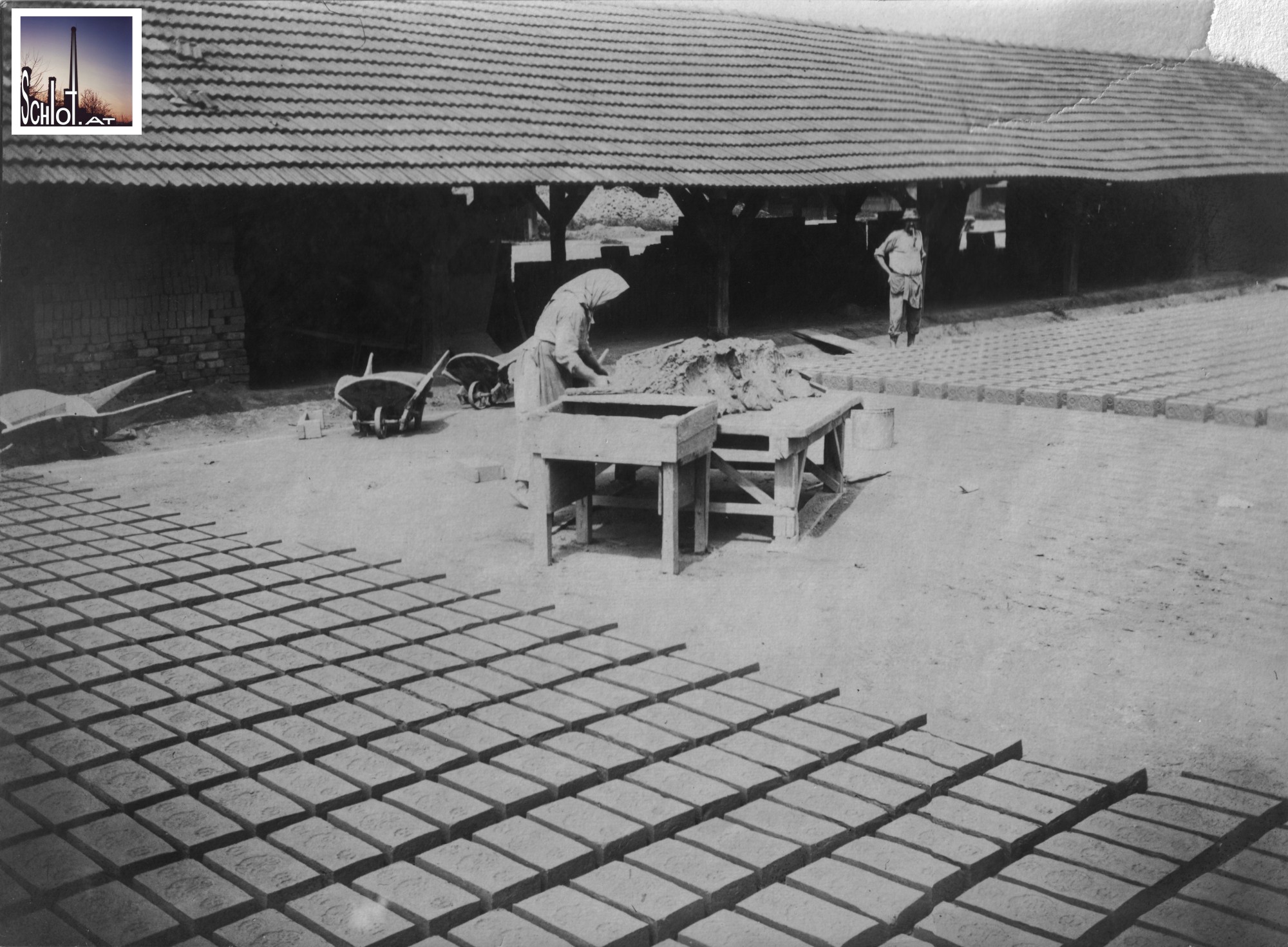

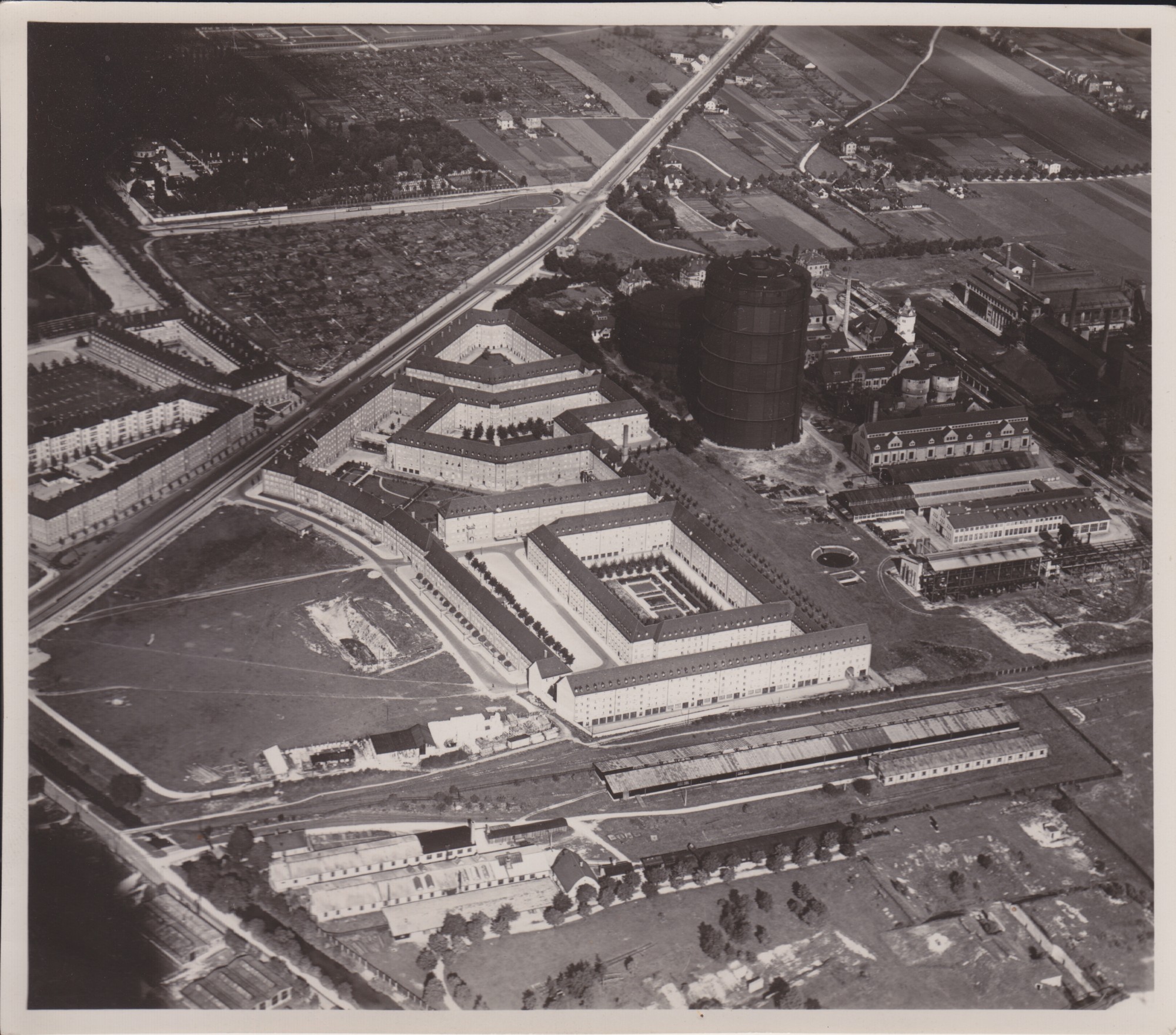

“Mit dem Bau der Werkstätten wurde vermutlich 1868 begonnen, 1869 wurde wahrscheinlich der Betrieb aufgenommen. Im Jahr 1871, bald nach ihrer Gründung, wurden die Werkstätten, damals in Gmünd, zu den Hauptwerkstätten der Franz-Josef-Bahn mit Zweigstellen in Pilsen und Wien. Der erste Leiter der Werkstätten war Josef Karel von Böhmen und die Eisenbahnwerkstätten wurden von der Eisenbahndirektion in Prag verwaltet. 1874 wurden die Gmünder Werkstätten zum ersten Mal erweitert. Das Projekt umfasste die Erweiterung der überdachten Arbeitsplätze. 1897 wurden die Werkstätten der Eisenbahndirektion in Wien zugeordnet. Die Entwicklung der Werkstätten machte auch während des Ersten Weltkrieges nicht Halt. Neue Arbeitsplätze wurden anstelle der alten, unzureichenden gebaut.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Stadt Gmünd am 10. September 1919 durch den Vertrag von Saint-Germain-en-Laye geteilt. Der größere Teil blieb bei Österreich, während der nordwestliche Teil, d. h. der Bahnhof, die Werkstätten und das Gebiet hinter dem Fluss Lužnice, von Österreich abgetrennt und am 31. Juli 1920 der Tschechoslowakei angegliedert wurde, obwohl es kein historischer Teil des tschechischen Königreichs war. Die Werkstätten wurden der Eisenbahndirektion in Prag unterstellt. Im Jahr 1938 wurden die Werkstätten wieder an Österreich angegliedert. Am 23. März 1945, nach der Bombardierung von České Velenice durch die Alliierten, lagen die Werkstätten in Trümmern.

Die Rote Armee marschierte am 7. Mai 1945 in die Stadt ein und übernahm am nächsten Tag die Werkstätten. Die Werkstätten kehrten in die Tschechoslowakei zurück und der Wiederaufbau begann. Zu dieser Zeit beschäftigten die Werkstätten etwa tausend Arbeiter. In den Jahren 1956-1965 wurden hier Reparaturen an Hochgeschwindigkeitsdampflokomotiven durchgeführt. Im Jahr 1969 rettete der damalige technische Beigeordnete Jiří Sedláček den Salonwagen Aza 80 von Präsident Masaryk und stellte ihn als Denkmal auf dem Gelände der Werkstätten auf. Im Jahr 1974 wurde eine neue Fahrbahn eröffnet, und die Reparatur von Wagen wurde zum Hauptprogramm. Das Werk wird vom Werk für die Reparatur von rollendem Material in Eisenbahnreparatur- und Maschinenbauwerk České Velenice umbenannt. Als letzte Werkstatt in der Tschechoslowakei endet 1979 die regelmäßige Reparatur von Dampflokomotiven mit der Reparatur der Lokomotive 477.043, und die übrigen Mitarbeiter werden auf die Reparatur von Waggons und Elektrolokomotiven umgeschult. Dampflokomotiven werden nur noch gelegentlich repariert. Fast alle tschechischen Museumsdampflokomotiven wurden in České Velenice repariert. Im Jahr 1989 wurde Jiří Sedláček Direktor der Werkstätten.

Am 1. Oktober 1993 wurden die Eisenbahnreparatur- und -technikwerke privatisiert. Seit 2001 ist das Eisenbahnreparatur- und -technikwerk als Aktiengesellschaft ŽOS CZ a.s. tätig. Da das Unternehmen jedoch langsam in Konkurs ging, begann PMV servis mit der Reparatur von Waggons im Werk ŽOS. Aber auch dieses Unternehmen hielt sich nicht lange und ging innerhalb von zwei Jahren in Konkurs. Im Jahr 2012 wurde das Werk von der Firma LEGIOS aufgekauft, die die Tradition der Eisenbahnreparaturen und -technik in der Region fortsetzte, es aber im Juni 2014 aufgrund einer Umstrukturierung schloss. Fast 100 Menschen verloren ihren Arbeitsplatz und die Schließung des Werks wirkte sich negativ auf die gesamte Stadt aus.”

[2].

Quellen:

[1]…Fotos Archiv schlot.at (2024)

[2]…ŽOS CZ – wiki (21.04.2024), übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)