Die chemische Produkten- und Zigarettenpapiererzeugung Jacob Schnabl& Co. wurde 1859 gegründet [1].

Die Fabrik erzeugte und vertrieb vorerst Tinte, Schuhwichse und Nachtlichter und nahm bald die Produktion von Zigarettenpapierhülsen und – bücheln auf. 1869 wurde ein Haus in Wien-Wieden (4. Bezirk) als Produktionsstätte ausgewählt. 1880 wurde zur Qualitätssteigerung die Papierstreicherei aufgenommen. Um 1890, als die Fabrik bereits an die 500 Arbeiter beschäftigte, wurde das Werksgelände auf das Nachbarhaus in Wien IV ausgedehnt. Um 1900 wurden ca. 700 Arbeiter beschäftigt. Nach der Zerstörung beider Fabriksgebäude durch Feuer im Oktober 1907 wurde der Neubau einer modernen Fabrik in Wien XIX beschlossen. 1909 wurde am Standort Döbling, Kreilplatz 1, mit etwa 1000 Arbeitern die Produktion unter der Leitung von Josef Schnabl (Sohn des Jacob Schnabl) aufgenommen. Nach dem ersten Weltkrieg wurde die Produktpalette auf Servietten und Toilettenpapiere erweitert. [2]

Die Chromo- und Buntpapierproduktion wurde ab der Zwischenkriegszeit forciert, wobei diese spätestens ab 1946 nach Breitenau am Steinfeld, Bezirk Neunkirchen, ausgelagert wurde [3].

Der Firmenname “Samum Vereinigte Papierindustrie KG” wurde erst mit Übernahme des Werkes durch die Creditanstalt nach Machtübernahme Hitlers in Österreich eingeführt [2].

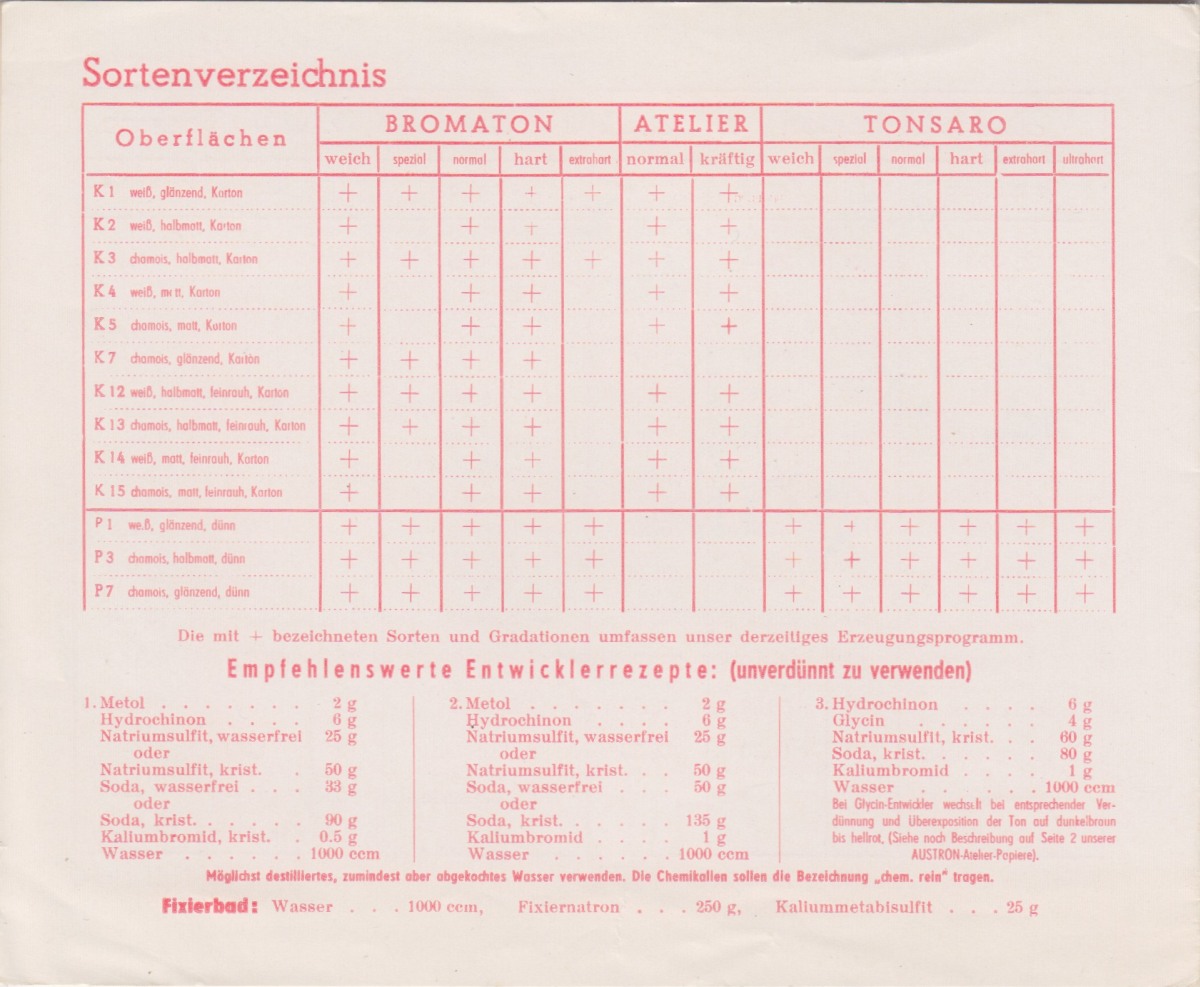

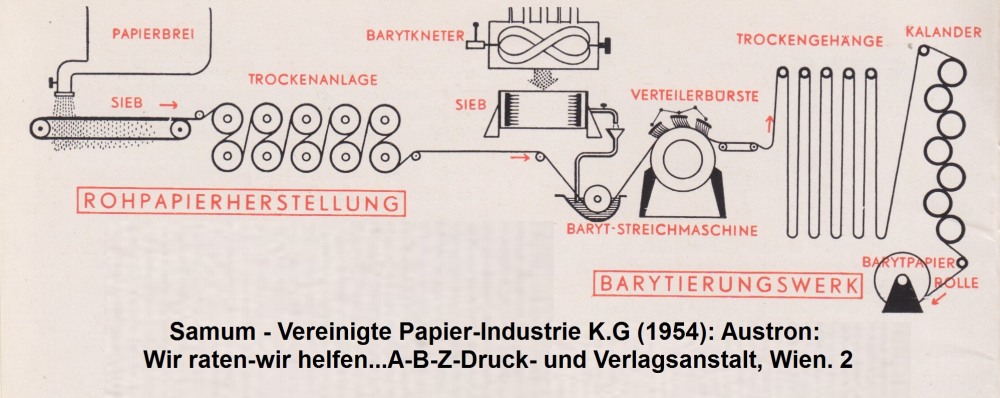

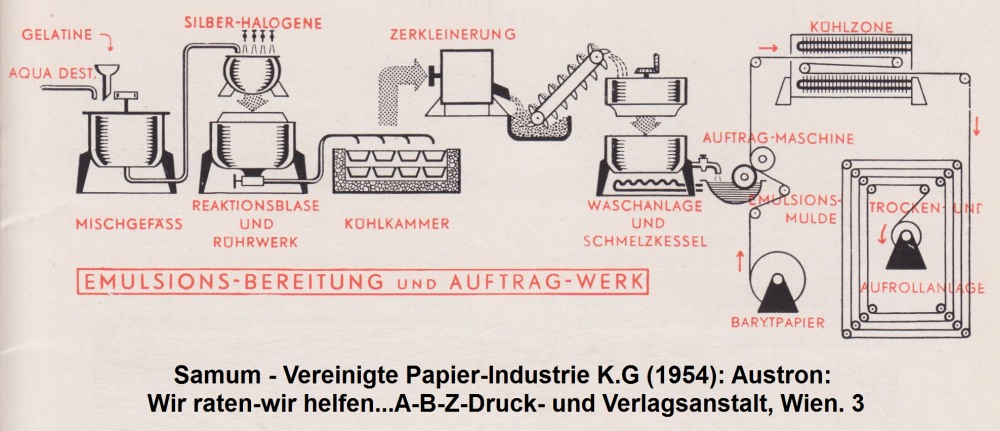

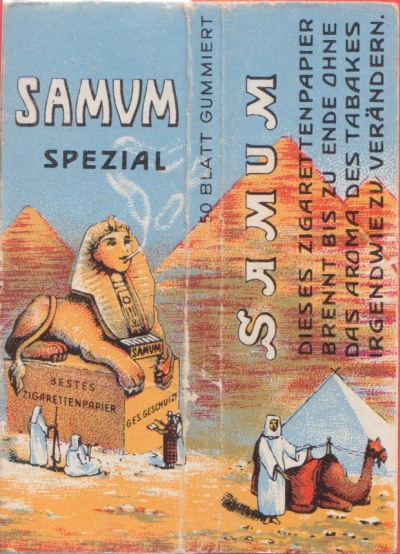

1959 wurden folgende Produkte hergestellt: Bunt- und Chromopapiere (Breitenau), Zigarettenpapier und -hülsen der Marken “Samum” und “Awafi”, Photopapiere “Austron”. [4]

Eine Festschrift zum 100jährigen Firmenjubiläum wurde 1959 publiziert [2].

Das ehemalige Hauptgebäude steht heute unter Denkmalschutz [5] und wurde in den Komplex des Einkaufszentrums Q19 integriert.

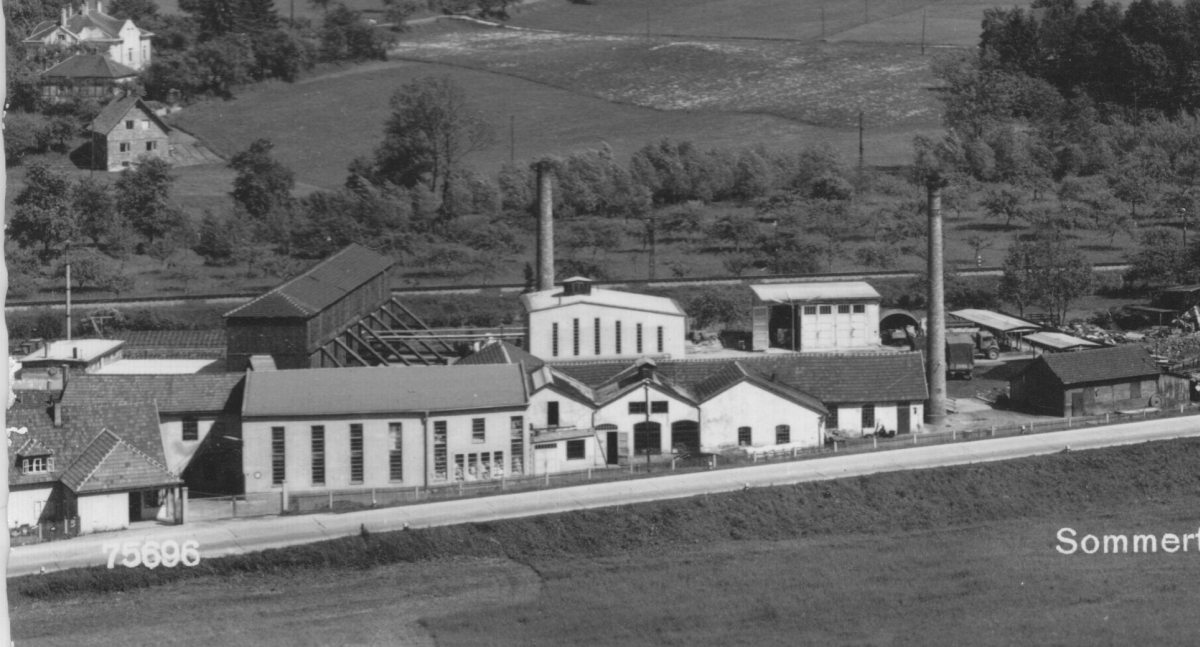

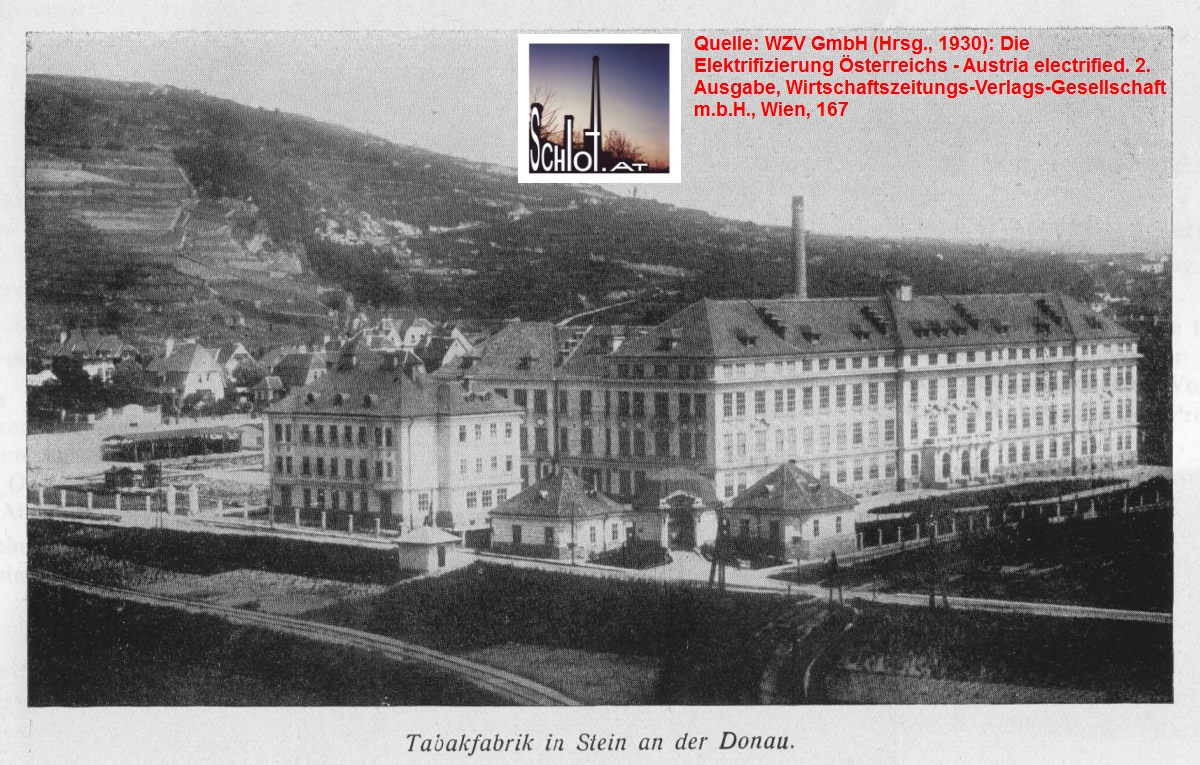

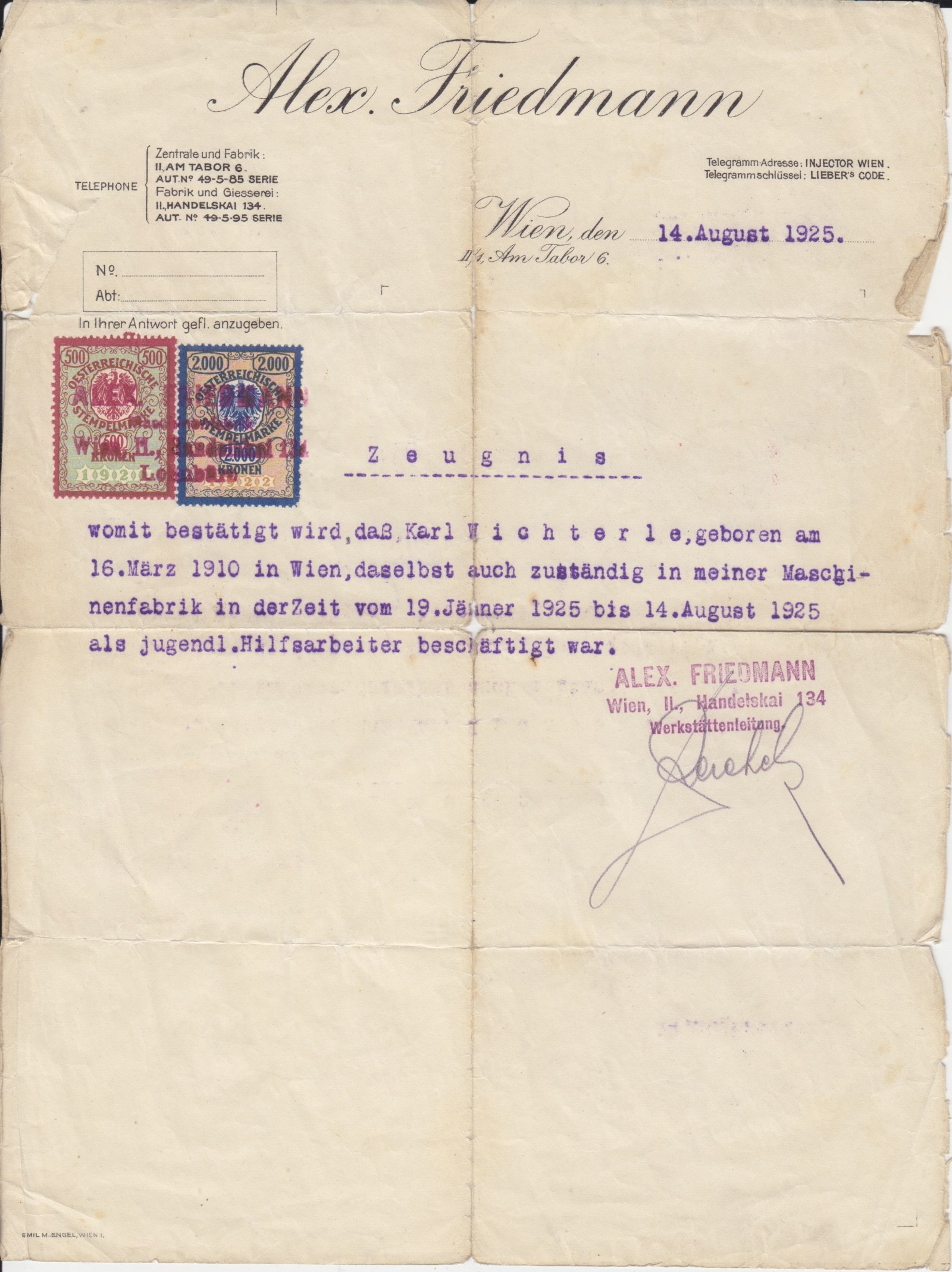

Anbei eine kleine Übersicht über die Wiener Produktion:

Quellen:

[1]… COMPASS VERLAG (1925): Industrie-Compass Österreich Band I 1925/26; Wien. 910+1384

[2]…biographien.ac.at, J. Schnabl, 05.04.2012

[3]…Lehrerarbeitsgemeinschaft Neunkirchen (Hrsg, ca. 1967): Mein Heimatbezirk Neunkirchen. Heimat- und wirtschaftskundliche Arbeitsblätter des Bezirkes Neunkirchen. Franz Feilhauer OGH, Neunkirchen. 102 ff.

[4]…COMPASS VERLAG (1959): Industrie-Compass Österreich 1959. Compass Verlag, Wien. 1481

[5]…Website Schmidt Reuter, 05.04.2012