In den 1890er Jahren kommt das günstige und haltbare Pflanzenfett Laureol auf den österreichischen Markt. Es sollte eine gesündere und leichter bekömliche Alternative zu Schmalz und Butter sein und bestand aus reinem Kokosöl. Bei der veganen Pflanzenbutter handelte es sich um ein reines, unvermischtes Pflanzenfett, weshalb sie nicht in das zeitgenössische Margarinegesetz fiel.

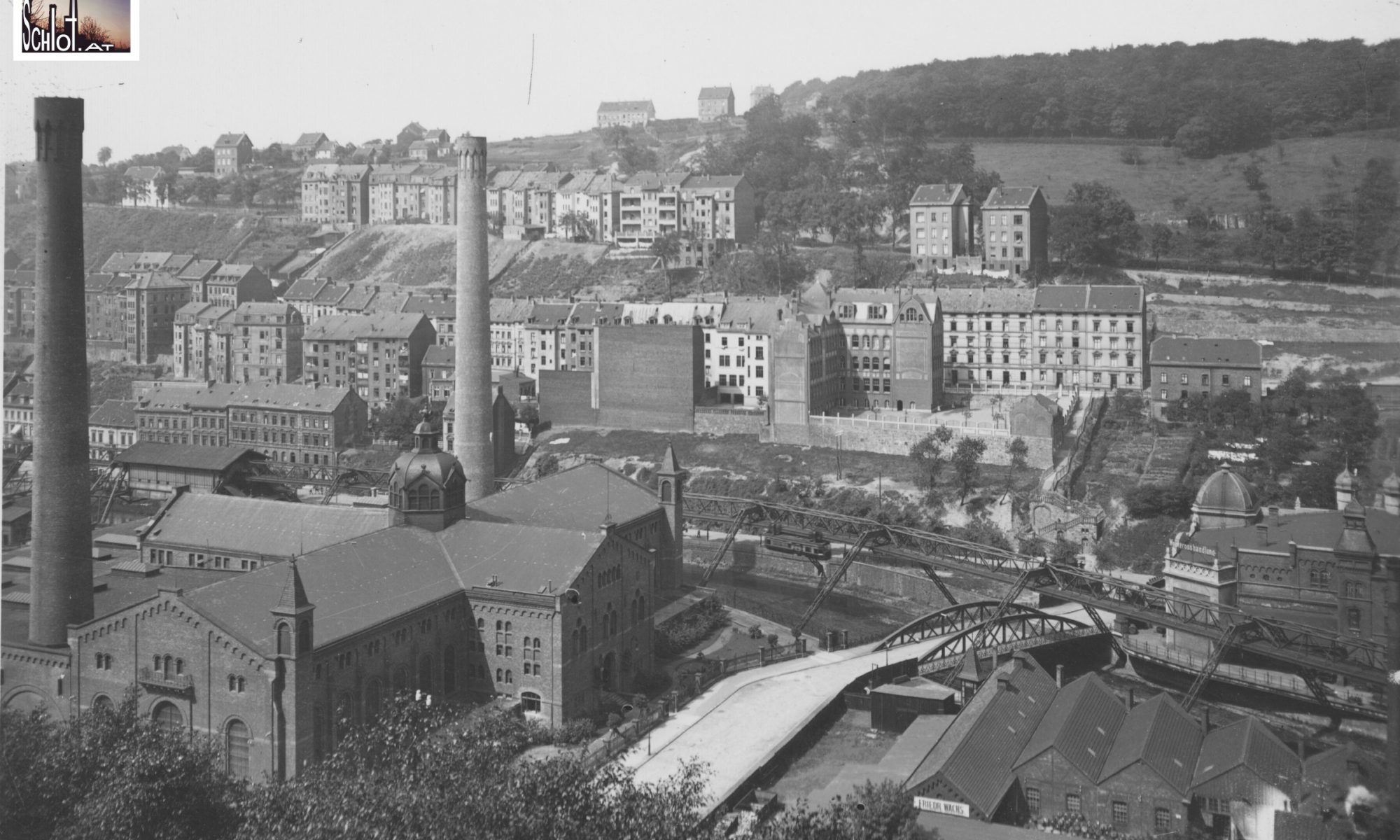

Die Kokosbutter wurde zuerst in Julius Molls Fettfabrik in 1150 Wien hergestellt und ab 1899/1900 in 1190 Wien, in Hermann Finks Pflanzenfettfabrik.

1906: Verkauf der Fabrik an den Seifenfabrikanten Georg Schicht. Die Firma kaufte auch andere Magarinemarken (Kunerol, Ceres). Hermann Fink blieb als Händler und Fabrikant und vertrat die Firma (weiter unter seinem Namen) auf der Allgemeinen Hygienischen Ausstellung in Wien.

1908 wurde Hermann Fink als Gesellschafter gelöscht. 1911 wird Georg Geyer als Gesellschafter gelöscht, arbeitet aber im Verwaltungsrat bei Georg Schicht weiter. Die Fettproduktion verlagerte sich in die Schicht-Weke in Simmering und Penzing. In der Boschstraße bleibt der “Handel mit Fettstoffen“. Laureol gab es bis in die 1930er Jahre zu kaufen.

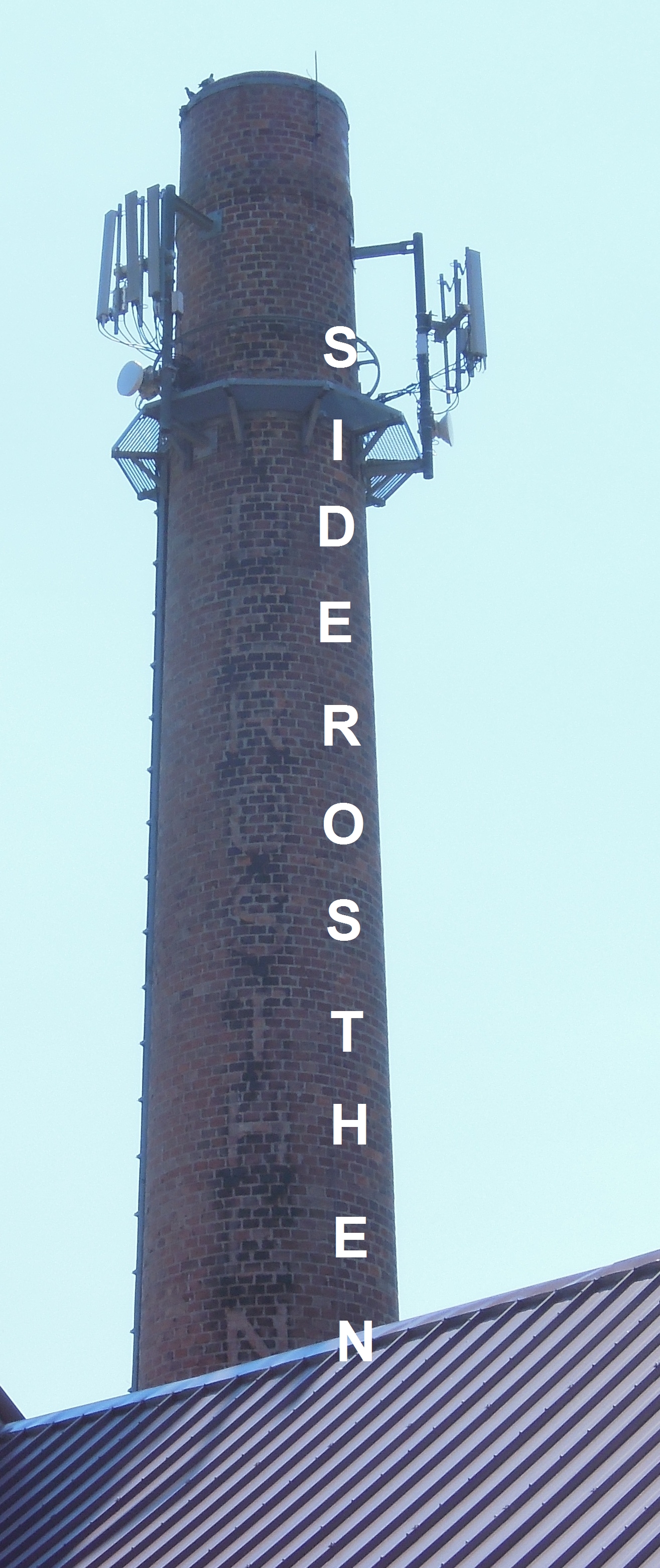

Der bestehende Schornstein mit Krone und Funkenfänger wurde zwischen 1900 und 1904 erbaut, wobei der Schlot der benachbarten Handschuhfabrik als Vorbild diente. Später erfolgten Zubauten und Adaptierungen am Fabriksgelände.

Quellen:

- Österreichische Zeitschrift für Pharmacie, 20.12.1895, S. 8

- Zeitschrift für Nahrungsmittel-Untersuchung und Hygiene, JG. 10, 1896, S. 6

- Innsbrucker Nachrichten, 09.05. 1898, S. 12

- Salzburger Chronik für Stadt und Land, 18.10.1898, S. 6

- Lehmann – Adressverzeichnis, online in der Wienbibliothek im Rathaus

- Zeitschrift: Die Genossenschaft / cooperativ, Nr. 16, 1903, S. 4

- Wiener Zeitung, Amtsblatt, 14.07.1903, S. 19

- Arbeiterzeitung, Anzeige, 17.12.1903

- Architekten- und Baumeister-Zeitung, 17.09.1905, S. 6

- Zeitschrift für Nahrungsmittel-Untersuchung und Hygiene, JG.8, Handelsnotizen, 1905, S. 13

- Österreichische Zeitschrift für Pharmacie, 07.07.1906, S. 8

- Handelsregister 1903-1926

- Wiener Zeitung, 08.06.1911, S. 28

- Lavanttaler Bote, 07.11.25, S. 6

Siehe dazu auch: https://magazin.wienmuseum.at/schornsteine-in-wien-teil-1

![1020-Praterkai_eisstoss_1929 [A]](https://www.schlot.at/wp-content/uploads/2012/08/1020-praterkai_eisstoss_1929.jpg?w=300)

![image_1_high [B]](https://www.schlot.at/wp-content/uploads/2012/08/image_1_high.jpg?w=300)

![1020-praterkai-E-Werke [C]](https://www.schlot.at/wp-content/uploads/2012/08/1020-praterkai-e-werke.jpg?w=300)

![1020-engerthstrasse [D]](https://www.schlot.at/wp-content/uploads/2012/08/1020-engerthstrasse.jpg?w=300)

![UBA_N43 Ehemalige Betriebsanlagen der Waggonreparaturwerkstätte Deutsch Wagram. Quelle: [1], Umweltbundesamt GmbH (2008)](https://www.schlot.at/wp-content/uploads/2012/08/uba_n43.jpg?w=300)

![Altlast_N43_Foto_MM Foto des Altstandortes um 1950 (USIA-Verwaltung) mit Erläuterungen aus [1]. Quelle: [3]](https://www.schlot.at/wp-content/uploads/2012/08/altlast_n43_foto_mm.jpg?w=300)

![UBA_San_2000 Luftbild der Altlast aus dem Jahr 2000. Quelle [1], Umweltbundesamt GmbH (2008)](https://www.schlot.at/wp-content/uploads/2012/08/uba_san_2000.jpg?w=300)

![NOEATLAS Ehem. Waggonreparaturanstalt Deusch Wagram. Quelle: [9], (c) Land Niederösterreich, NÖ Atlas](https://www.schlot.at/wp-content/uploads/2012/08/noeatlas.jpg?w=300)