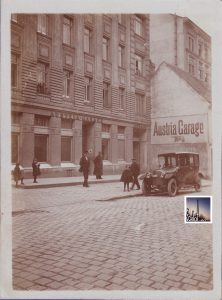

Das vorliegende historische Foto [1] zeigt die Straßenfront der 1911 errichteten [2] und 1912 erstmals in Lehmann erwähnten [3] „Austria“-Garage in Wien 5., Nikolsdorfergasse 23. Das Vergleichsfoto stammt vom Autor und entstand im Dezember 2021.

Die Garage stellt sich in Quelle [1] wie folgt dar: „Speziell als Garage erbaut, große, lichte, modernst eingerichtete Betonhallen mit Raum f. 100 Wagen. Tag- u. Nachtdienst, Reparaturwerkstätte. Großes Lager von Autobestandteilen und Pneumatiks. Chauffeurwohnungen (siehe auch Automobil-Garagen und Auto-Reparaturanstalten).“

Die mit Chauffeur und Kindern relativ belebte Straßenszene zeigt auch das Automobil mit dem amtlichen Wiener Kennzeichen AI-2, anno 1914 zugeordnet Prinz Hohenlohe-Schillingsfürst, wohnhaft Wien I., Hofgartenstraße 3 [4]. Die neugierigen Blicke aus dem ersten und zweiten Stock des Wohnhauses gelten wohl dem Photographen.

Die Existenz der Austria-Garage lässt sich anhand zeitgenössischer Branchenverzeichnisse lückenhaft nachweisen; sie wechselte Besitzer und Namen und dient seit Mitte der 1970er Jahre dem Autohaus John als Firmensitz. Im Folgenden ein kurzer steckbriefartiger Abriss ihrer Geschichte:

- 1925: Austria-Garage, V., Nikolsdorfer G. 23, Telefon 54.538 [5]

- 1935: Austria-Garage, V., Nikolsdorfer G. 23, Telefon B 22-3-24 [6]

- 1938: Austria-Groß-Garage Rudolf Schroth, Gloria Gen. Vertretung, V., Nikolsdorfergasse 23. Telefon B-22-3-24 [7]

- 1943: nicht vermerkt [8]

- 1953: nicht vermerkt [9]

- 1972: Meissl-Garage, Autowaschstraße, Service, Nikolsdorfer Gasse 23, Telefon 57 05 46 [10]

- 1975: Volkswagen John & Co. Werkstätten: V., Nikolsdorfergasse 23, Tel. 57 71 44 [11]

- 2021: Hutschinski Mobility GmbH – Autohaus John, Firmensitz: Nikolsdorfer Gasse 23-25, 1050 Wien [12]

Quellen:

[1]…Foto 80×110 mm im Eigentum schlot.at-Archiv..

[2]…Generalstadtplan Wien 1912, https://www.wien.gv.at/kulturportal/public/ 07.12.2021

[3]…Adolph Lehmann’s allgemeiner Wohnungs-Anzeiger: nebst Handels- u. Gewerbe-Adressbuch für d. k.k. Reichshaupt- u. Residenzstadt Wien u. Umgebung, Jahrgang 1912, Band I, S. 864

[4]…Silberer, V. (Hrsg): Die Wiener Auto-Nummern 1914. Verzeichnis der Wiener Automobilbesitzer mit deren Adressen, nach den Erkennungsnummern geordnet. Verlag der „Allgemeinen Sportzeitung“, Wien, S. 24

[5]…Wiener Adreßbuch – Lehmanns Wohnungs-Anzeiger für Wien 1925 – Sechsundsechzigster Jahrgang, Österreichische Anzeigen-Gesellschaft A.-G, Band II, S. 236

[6]…Wiener Adreßbuch – Lehmanns Wohnungsanzeiger 1935 – Sechsundsiebzigster Jahrgang, Österreichische Anzeigen-Gesellschaft A.-G., Band II, S. 61

[7]…Fachregister zum amtlichen Teilnehmerverzeichnis Fernsprechnetz Wien, Ausgabe 1938. Österreichische Anzeigen-Gesellschaft AG, Wien. S 75

[8]…Amtliches Fernsprechbuch Wien, Ausgabe 1943. Telegraphendirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland.

[9]…Amtliches Telephonbuch Wien 1953, II. Teil: Berufs- und Branchenverzeichnis. Post- und Telegraphendirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland.

[10]…Amtliches Telephonbuch Wien 1972, Berufs- und Branchenverzeichnis. Post- und Telegraphendirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland, S. 365

[11]…Amtliches Telephonbuch Wien 1975, Berufs- und Branchenverzeichnis. Post- und Telegraphendirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland, S. 113.

[12]…www.john.at/impressum, 07.12.2021