Nach dem Zerfall der Habsburger-Monarchie 1918 und den Verträgen von St. Germain mußte die Energieversorgung Österreichs, die bis dahin vor allem durch die Verstromung tschechischer und polnischer Kohle gewährleistet wurde, neu überdacht werden. Der Ausbau der Wasserkraft war dazu ein richtungsweisender Schritt.

Bereits 1924 wurde in Opponitz seitens der Stadt Wien ein Wasserkraftwerk errichtet [1].

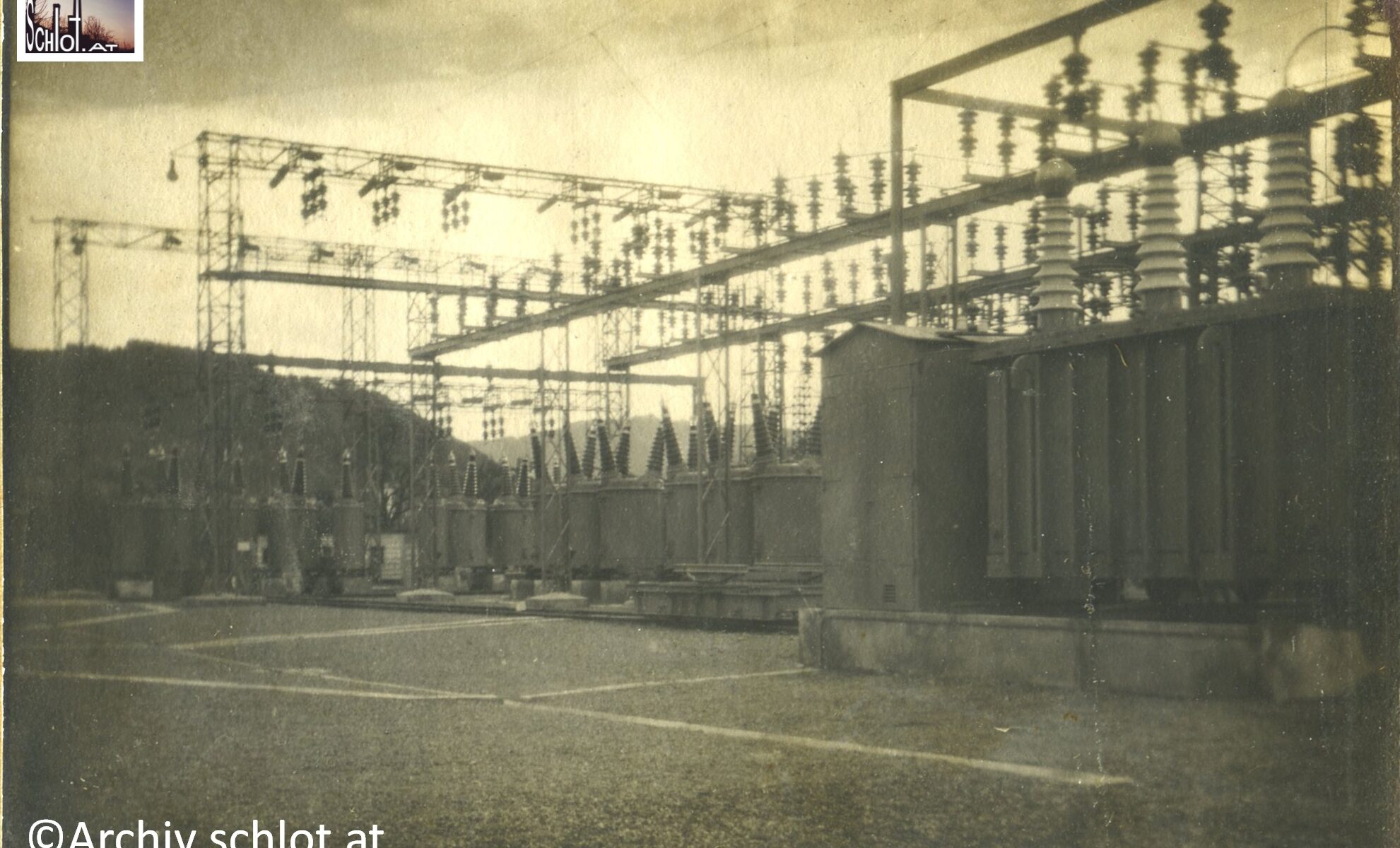

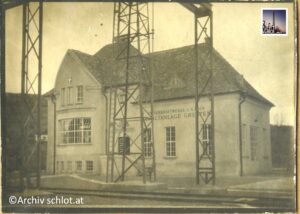

Der erzeugte Strom wurde zur ebenfalls neu errichteten Schaltanlage Gresten geleitet. Dieses Umspannwerk empfing auch den Strom aus dem nahen Kraftwerk Gaming und versorgte ab 14.12.1924 die neu errichtete 110 kV-Stromleitung Gresten-Wien [2].

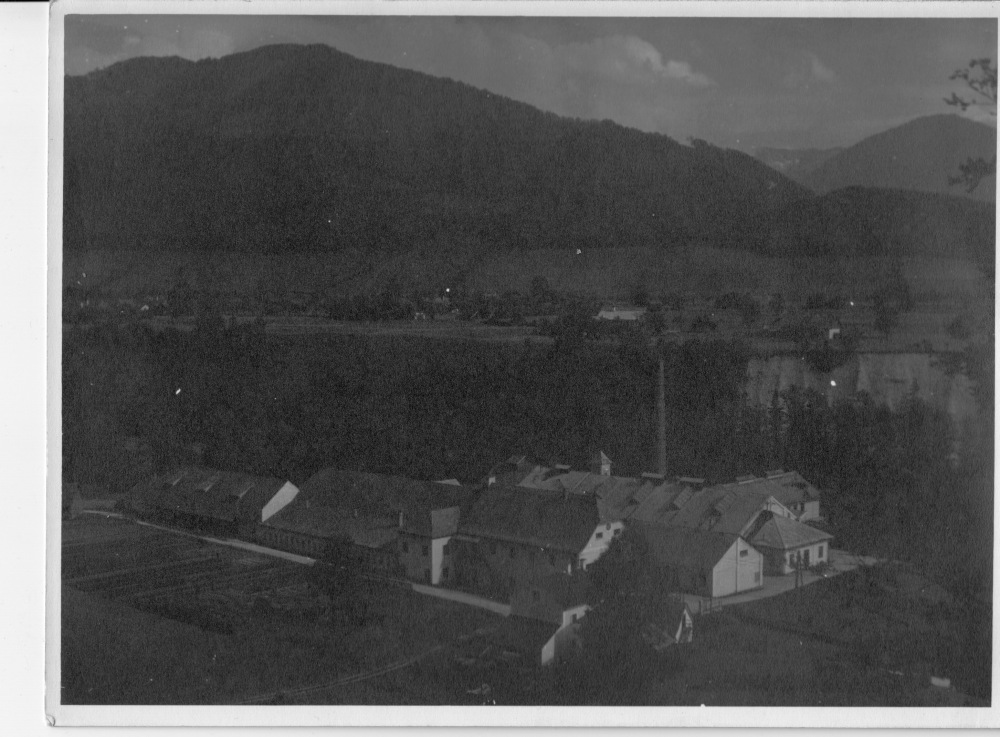

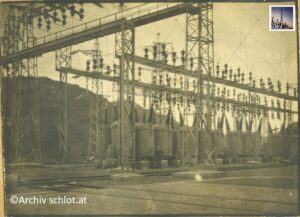

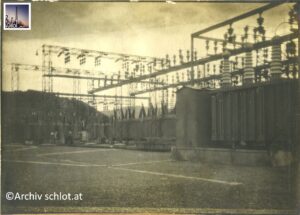

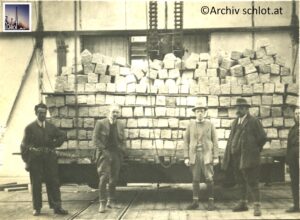

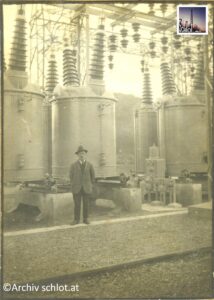

Die folgenden Fotos zeigen die Außenbereiche der Schaltlage Gresten anno 1925 [3].

Dass derartige technische Bauwerke bereits damals einen Teil der kritischen Infrastruktur darstellten, zeigen die Schilderungen aus den politischen Krisenjahren 1933 und 1934 [2]:

“[…] Im geschichtlichen Rückblick gab es zwei Ereignisse, die mit den politischen Turbulenzen der Zwischenkriegszeit und der Stromversorgung in Wien engstes zusammenhängen. So sprengten in den Nacht zum 11. Juni 1933 Mitglieder der verbotenen NSDAP bei Rogatsboden (Purgstall) einen Masten dieser Starkstromleitung. Die Täter flohen ins Deutsche Reich…

In der Chronik des Gendarmeriepostens von Gresten kann man über die verhängnisvollen Ereignisse des 12. Februar 1934 folgendes nachlesen: „Die Arbeiter und Angestellten des Schaltwerkes Gresten der Gemeinde Wien – mit Ausnahme des Betriebsleiters Ing. Ludwig Mertens – traten bereits um 11:45 Uhr in den Streik…“. In Wien brach die Stromversorgung zusammen. […]” [2]

Quellen:

[1]…wienenergie.at, 25.02.2024 – Kraftwerk Opponitz

[2]…gresten-land.gv.at, 25.02.2024

[3]… 6 Kontaktkopien ca. 80 x 60 mm, Wasserkraftwerke A.G. Wien, Schaltwerk Gresten, handschriftlich datiert mit Weihnachten 1925. Eigentum Archiv schlot.at (2024)

![1020-Praterkai_eisstoss_1929 [A]](https://www.schlot.at/wp-content/uploads/2012/08/1020-praterkai_eisstoss_1929.jpg?w=300)

![image_1_high [B]](https://www.schlot.at/wp-content/uploads/2012/08/image_1_high.jpg?w=300)

![1020-praterkai-E-Werke [C]](https://www.schlot.at/wp-content/uploads/2012/08/1020-praterkai-e-werke.jpg?w=300)

![1020-engerthstrasse [D]](https://www.schlot.at/wp-content/uploads/2012/08/1020-engerthstrasse.jpg?w=300)