1892 wurde in Wien-Favoriten die Feilenfabrik Rudolf Schmidt & Co gegründet und ebendort mit 15 Arbeitern produziert. Per 09.10.1899 lag eine Baugenehmigung für eine neue Fabrik am späteren Standort (Favoritenstraße 213) vor. Die ursprüngliche Ausstattung des Werkes umfaßte eine Shedhalle mit Schmiede, Schleiferei und Feilenhauerei, ein Kesselhaus (mit Gussenbauer-Kamin) und ein Maschinenhaus. Entlang der Straße waren die Büro- und Wohngebäude, eine Tischlerei, Magazine sowie die Härterei untergebracht [1].

1905 errichtete man eine neue Tiegelgußstahlhütte, 1910/11 ein großes Stahl-, Walz- und Hammerwerk, in dem u.a. ein 10t – Martinofen untergebracht war [1].

1914 wurde das Unternehmen in eine KG umgewandelt. Der erste Weltkrieg brachte eine Umstellung auf kriegswichtige Produkte mit sich. 1924 wurde als Gesellschaftsform des neu benannten Unternehmens “Oesterreichische Schmidtstahlwerke” eine AG definiert.

1925 stellte sich das Unternehmen den potentiellen Kunden wie folgt dar:

“Fabriken Wien und Steinabrückl, NÖ. Erzeugung von Edelstählen für alle Verwendungszwecke, Marke “Revolver”, Feilen Marke “Hufeisen”, Werkeuge [sic!] sowie Ajac [sic!]-Blattfederhämmer. Handel mit Werkzeugen, Maschinen und Stahlwaren […] Spezialitäten: Schnelldreh-Revolverstahl, Werkzeugstahl, Qualitäts-Martinstähle, Konstruktionsstahl, Steinbohrerstahl, Schlangen- und Hohlbohrerstahl, Feilen Marke “Hufeisen”, Präzisionsfeilen, Werkzeuge aller Art, “Ajax”-Blattfederhämmer […]. [2]”

Es bestand ein Gleisanschluß an die Ostbahn, dessen nördlicher Anfang mit der Ankerbrotfabrik geteilt wurde. Für etwa 1933 sind zwei getrennte Werksgleise (von Osten her einmündend) nachgewiesen [3]. Freytag & Berndt [4] gibt 1936 und 1965 [5] ebenfalls 2 Werksgleise an.

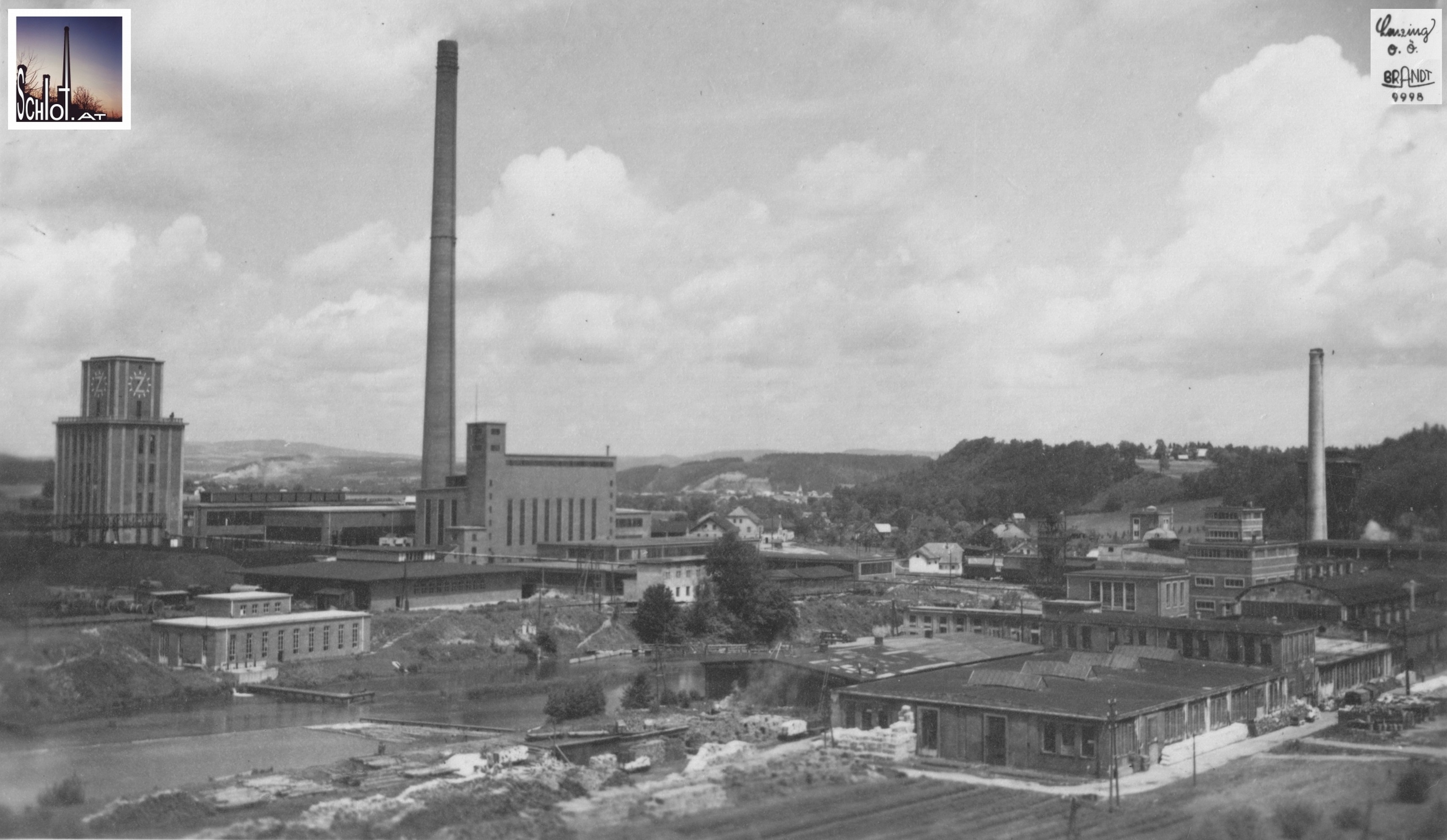

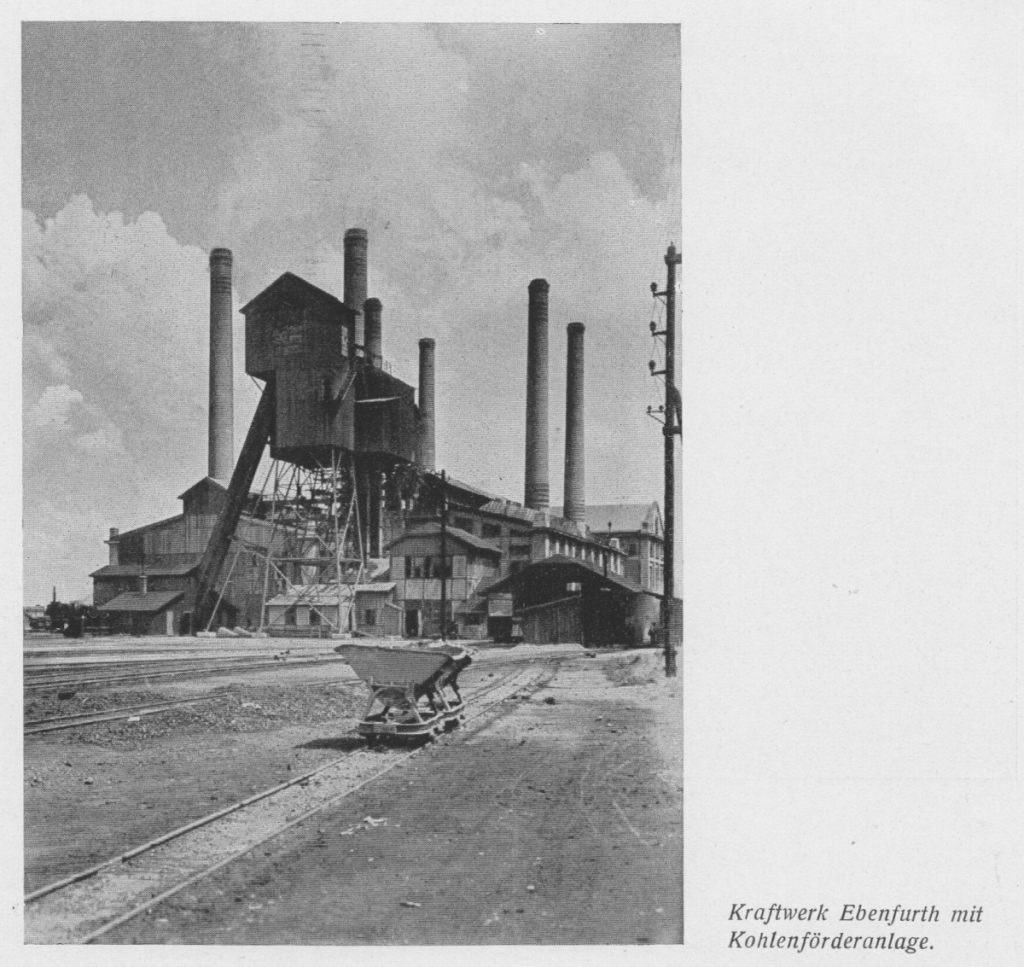

Aus 1935 liegt ein werksinternes Foto [6] des Betriebes vor:

1937 patentierte man einen eisensparenden Beton-Sonderstahl (Torstahl) [1], [6].

Gegen Ende des zweiten Weltkriegs erlitt das Werk zahlreiche Bombenschäden, das Walzwerk wurde erst 1953 wieder in Betrieb genommen. 1984 wurde noch produziert [1].

Mittlerweile ist das Fabriksensemble dem modernen Wohnbau gewichen.

Quellen:

[1]…WEHDORN, M., GEORGEACOPOL-WINISCHHOFER, U. (1984):

Baudenkmäler der Technik und Industrie in Österreich. Band 1: Niederösterreich, Burgenland. Böhlau, Wien. 40ff.

[2]… COMPASS VERLAG (1925): Industrie-Compass Band I Österreich 1925/26. Wien. 425

[3]…Kartographisches, früher militärgeographisches Institut in Wien (um 1933): Plan des X. Wiener Gemeindebezirkes Favoriten 1:15.000. Wien

[4]…Kartographische Anstalt G.Freytag& Berndt A.G. Wien (1936): Gesamtplan von Wien, 1: 25.000. Wien

[5]…Freytag-Berndt u. Artaria-Wien (1965): Gesamtplan von Wien, 1: 25.000. Wien

[6]…Oesterreichische Schmidtstahlwerke AG (1935): Werksfoto 150×105 mm “Glück auf” vom 03.04.1935. Eigentum M.Mráz

[7]…COMPASS VERLAG (1959): Industrie-Compass Österreich 1959. Wien. 397