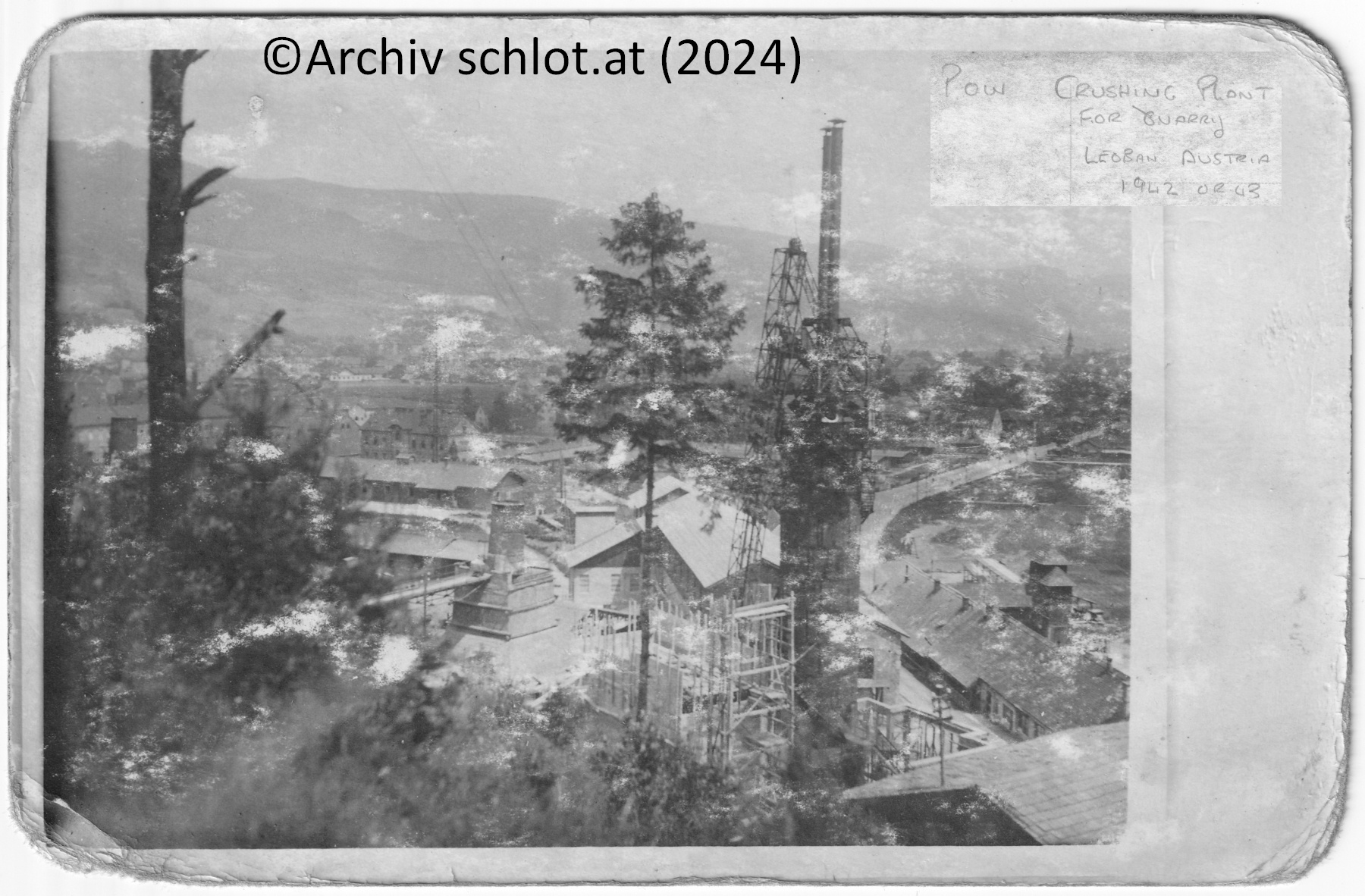

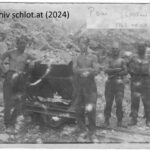

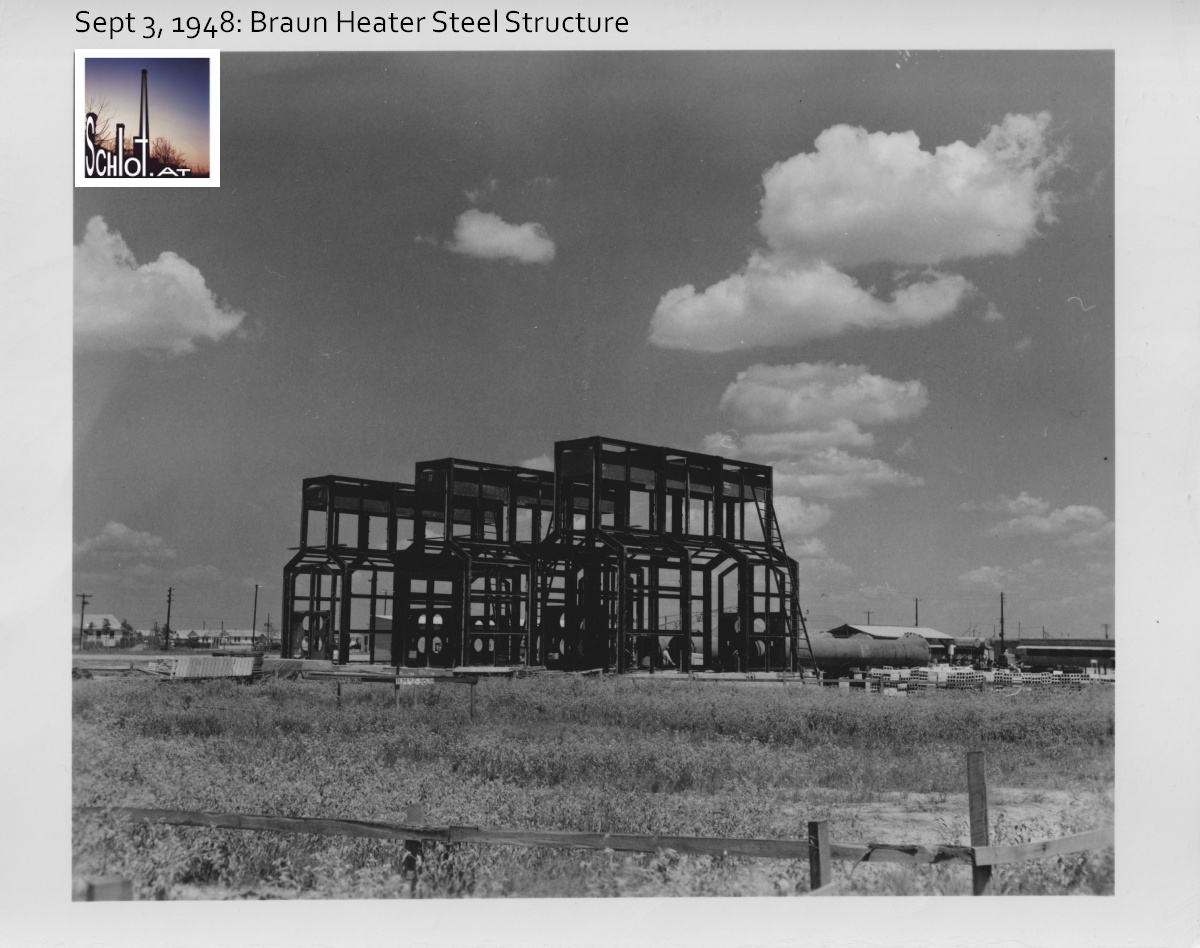

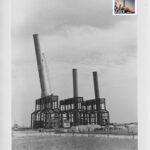

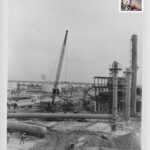

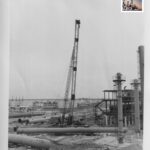

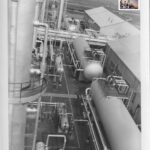

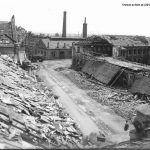

5 Fotos des Kalksteinbruchs und Kalkwerks Leitendorf aus einer Zeit, die in der lokalen Geschichtsschreibung gerne ausgeklammert wird. Die englisch beschrifteten Fotos stammen aus 1942 oder 1943 und zeigen Aufnahmen von Zwangsarbeitern und Bauarbeiten (Errichtung einer Kalkbrecherei) am Werksgelände.

Die Aufnahmen lassen sich über ein online verfügbares Foto [2], auf dem dieselben verfahrenstechnischen Einrichtungen wie etwa die deutlich erkennbaren Kalköfen zu sehen sind, eindeutig dem Kalkwerk Leitendorf zuordnen. Eines der Fotos zeigt die Nahaufnahme einer Baracke mit jenen bautechnischen Details, wie sie für die Unterkünfte im nahe gelegenen Kriegsgefangenenlager Leitendorf dokumentiert sind [3].

Der Einsatz neuseeländischer und australischer Kriegsgefangener in diesem Steinbruch bzw. Kalkwerk und deren Internierung im Lager Leitendorf ist in Quelle [4] dokumentiert.

Quelle [5, S.112] erwähnt hier britische Gefangene.

Auf einem der Fotos [1] wird die werksnahe Unterbringung polnischer Kriegsgefangener außerhalb dieses Lagers („Houses for Polish POW“) neben einer in Bau befindlichen Kalkbrecherei („Crushing plant“) erwähnt. Am selben Foto (Hochformat) sind im Mittelgrund jene Baracken des Kriegsgefangenenlagers Leitendorf zu erkennen, die laut Quelle [5, S. 112] in der Leobener Katastralgemeinde Waasen (60365) auf den Parzellen .408, 105/6, 105/8, 106/8, 106/10. 1 nachgewiesen wurden.

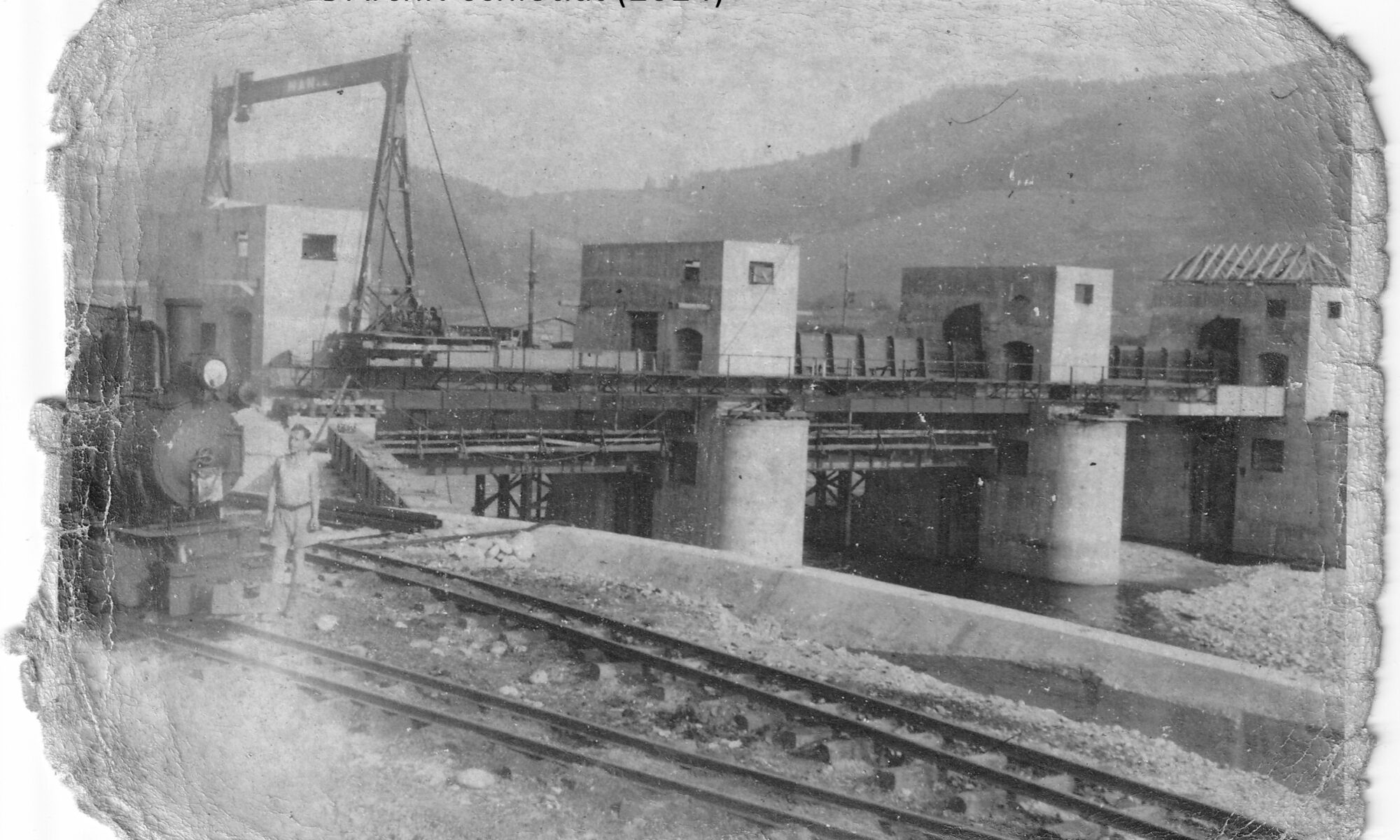

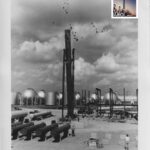

Aus demselben Foto-Konvolut stammt eine Aufnahme des in Bau befindlichen Murkraftwerks St. Dionysen, bei dessen Errichtung auch Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter sowie Insassen eines Arbeitserziehungslagers eingesetzt wurden [6].

Quellen:

[1]…3 Fotos im Postkartenformat, 2 Fotos 6 x 9 cm, Eigentum Archiv schlot.at (2024)

[2]…http://www.stalag18a.org/andrews/andrews03.JPG (21.01.2024)

[3]…http://www.stalag18a.org/andrews/andrews01.JPG (21.01.2024)

[4]…http://www.stalag18a.org/wc22gw.html (21.01.2024)

[5]…https://www.bda.gv.at/dam/jcr:f9cf741d-120d-493b-9693-e3e5043f1b99/Katalog%20NS-Opferorte_Stand%20J%C3%A4nner%202022_BF_1.pdf – S.112 (21.01.2024)

[6]…schlot.at – Murkraftwerk St. Dionysen, 1943 (21.01.2024)