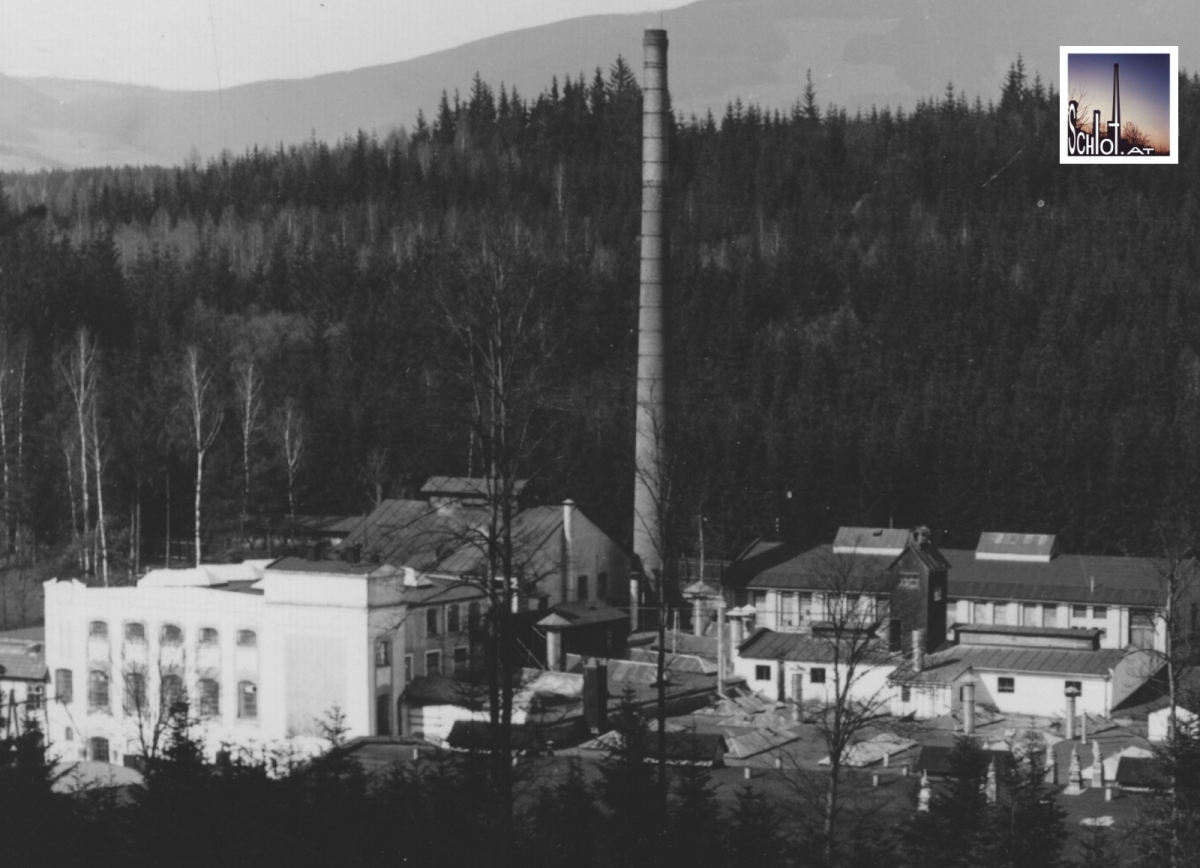

Der Niederland-Bote 1937 [1], ein deutschsprachiges Jahrbuch der Grenzregion Nordböhmens zu Sachsen, gibt historisch interessante Angaben zur ehemals bedeutsamen Textilindustriestadt Varnsdorf. Neben einem kompletten Häuser- und Branchenverzeichnis 1936 (!) anhand von Konskriptionsnummern findet sich im Anhang ein großformatiger Stadtplan im Maßstab 1 : 9.000 [2], verlegt beim lokalen Verlag Ed.Strache.

Der Zeitpunkt der Branchenerhebung ist mit 1936 interessant, da sich zu diesem Zeitpunkt noch auffallend viele deutsche, aber auch jüdische Namen darin finden. Die bald darauf einsetzenden ethischen Säuberungen (zuerst Juden, nach 1945 Sudentendeutsche) vernichteten neben menschlichen Existenzen auch weitgehend die wirtschaftliche Bedeutung des Gebietes.

In dem Plan sind viele der im Werk erwähnten Industrie- und Gewerbebetriebe in roter Farbe verortet und mit Werksbezeichnungen versehen werden. Diese grundrißlich relativ exakt dargestellten Industrieanlagen waren uns Grund genug, den Plan hochauflösend zu scannen und in überblickbare Segmente zu unterteilen (für volle Auflösung bitte jeweils im unteren Bildbereich “In Originalgröße betrachten” auswählen). Eine Auflistung der erfassten Betriebe findet sich im unteren Bereich dieses Artikels.

Seitens schlot.at wurde ferner versucht, die anno 1936 mehr als 110 (!) erfassten Betriebe zu Branchen zusammenzufassen und aufzulisten:

Energiegewinnung:

- E-Werke Warnsdorf/Siemensstraße, Warnsdorf 1534

- Vereinigte Gaswerke Augsburg, Warnsdorf 1069

Keramische Industrien, Grundstoffindustrie:

- Brüder BÖTTCHER GmbH, Steinzeugröhren- und Chamottewarenfabrik, Warnsdorf 1920

- EGER Franz & Co., Zementwarenerzeugung, Warnsdorf 853

- Erste Warnsdorfer Dampfziegelwerke GmbH, Warnsdorf 1789

- JENSEN Paul, Zementwarenerzeugung, Warnsdorf 1153

- KNECHTEL Alfred, Zementwarenerzeugung, Warnsdorf 2340

- ROTT Franz, Zementwarenerzeugung, Warnsdorf 2015

- SCHÜRZ, L., Schotterwerk, Bergstraße

Fahrzeugbau:

- NEEF & STOLLE, Wagenfabrik, Warnsdorf 405 Annonce S196

- SPIEGEL Emil & Co AG., Transportgerätefabrik, ohne Adressangabe

Chemische Fabriken:

- BÖHME a. Th, Warnsdorf 942

- HEIDER Rudolf, Warnsdorf 1565

- OEHME & BAYER, Warnsdorf 406

- SCHEUER Emanuel, Warnsdorf 713

- „PROGRESS“, Inh. PILZ Bertram, Warnsdorf 564

- RUDOLF & Co, Warnsdorf 2075

- EGER Franz & Co, Dachpappe- und Asphaltfabrik, Warnsdorf 853

Metallverarbeitung:

- BÖNISCH W., Warnsdorfer Maschinenfabrik, Eisengießerei und Kesselschmiede, Warnsdorf 1277

- BURGHARDT Johann, Textilmaschinenfabrik, Warnsdorf 769

- EITRICH & Co., Fahrrad-Fabrik, Warnsdorf 988

- GOLDBERG Friederika, Blechhülsen-Erzeugung für Schuhbänder, Warnsdorf 1645

- LUTTNA Wilhelm jun., Stahldrahtlitzenerzeugung, Warnsdorf 289

- MAI Friedrich, Stahlfedernerzeugung, Warnsdorf 855

- PLAUERT Arno, Werkzeugmaschinenfabrik, Warnsdorf 913. Link zum Rechtsnachfolger

- PRASSE Karl Josef, Drahtwaren- und Stahlmöbelfabrik, Warnsdorf 858

- RAUPACH, Richard, Maschinenfabrik, Warnsdorf 1812

- „RIKOW“-Werke, Holzbearbeitungsmaschinenfabrik, Warnsdorf 930

- SCHIER Josef, Garndruckmaschinen- und Garndruckwalzenerzeugung, Warnsdorf 1314

- SCHULZE Artur, Schraubenfabrik Warnsdorf 2167

- TIEZE Franz Jos., Fassondreherei, Warnsdorf 531

- WEBER & REICHMANN, Spiral-, Waggon- und Plattfedernfabrik, Warnsdorf 1460

- Franz ZIMMERs Erben, Maschinenfabrik und Eisengießerei, Warnsdorf 1357

- Robert ZINN, ENGELS & Co, Böhmische Metall- und Eisenwalzwerke AG, Warnsdorf 1774

Gießereien:

- BÖNISCH W., Eisengießerei, Warnsdorf 1277

- Franz ZIMMERs Erben, Eisengießerei, Warnsdorf 1357

- KÜHNEL Rudolf, Gelbgießer, Warnsdorf 1218

- WINKLER Julius, Gelbgießer, Warnsdorf 1216

Textilindustrie:

- BOBASCH Robert, Appretur und Färberei, Warnsdorf 1425

- BOBASCH Leopold, Baumwollwarenerzeugung, Warnsdorf 1425

- BÜRGER, Eduard S., Baumwollwarenerzeugung, Warnsdorf 204

- BEER Julius, mech. Weberei, Warnsdorf 786

- Josef A. EGERs Sohn, mech. Weberei, Färberei und Zwirnerei, 961

- EICHLER & BASCH, Baumwollwarenerzeugung, Warnsdorf 1678

- G. A. FRÖHLICHs Sohn, Weberei, Samt- und Druckfabrik AG., Warnsdorf 498

- GOLDBERG Johann, mech. Weberei, Warnsdorf 749

- GOLDBERG Anton, mech. Weberei, Warnsdorf 488

- GUTTMANN Leopold, mech. Weberei, Warnsdorf 1995

- GRÜNHUT Philipp, Baumwollwarenweberei und –manipulation, Warnsdorf 1215

- HAEBLER, Joh. Gottfr., Baumwollspinnerei, Warnsdorf 1574

- HANISCH Karl, mech. Weberei, Druckfabrik und Appreturanstalt, Warnsdorf 506

- V. P. HILLE, Appretur und Färberei, Warnsdorf 922

- HAUPTMANN Otto, Baumwollwarenerzeugung, Warnsdorf 1218

- HOLLMANN Josef, Baumwollwarenerzeugung, Warnsdorf 855

- KLEIN & Co., mech. Weberei, Vigognespinnerei, Färberei und Appretur, Warnsdorf 1455

- KÖGLER Theresia, mech. Strickerei, Warnsdorf 1705

- KUNERT F. und Söhne, Wirkwaren- und Strumpffabrik, Warnsdorf 2087

- KUNERT Julius, Wirkwarenfabrik, Warnsdorf 1342

- Franz LIEBISCHs Söhne, mech. Weberei, Druckerei, Färberei und Appretur, Warnsdorf 948

- LIEBISCH Johann & Co., Wirkwaren, Webwaren, Samtfabrik, Färberei, Druckerei und Appretur, Warnsdorf 1053

- LÖWY F. & R., mech. Weberei, Färberei und Zwirnerei, Warnsdorf 601/898

- LEDERER, Richard, Baumwollwarenerzeugung, Warnsdorf 1947

- MAI Hugo, mech. Strickerei, Warnsdorf 664

- MÜLLER Hermann, mech. Weberei, Warnsdorf 769

- NEUBAUER Rudolf, Seidenweberei, Warnsdorf 160

- NEUMANN Vinzenz, Wirkwaren- und Strumpffabrik, Warnsdorf 1723

- OTTO Anton, mech. Weberei, Warnsdorf 550

- PALME Emma, mech. Strickerei, Warnsdorf 362

- Brüder PERUTZ, Warnsdorf 1321

- PEUKERT Wilhelm, mech. Weberei, Warnsdorf 682

- PILZ Josef Flor., mech. Baumwollwaren-Buntweberei, Warnsdorf 710

- PREUSSLER Anton, mech. Weberei, Warnsdorf 1405

- RESL & Co., Baumwollwarenerzeugung, Warnsdorf 2267

- RICHTER A. L., Baumwollwarenerzeugung, Warnsdorf 682

- Brüder RICHTER, mech. Baumwoll -und Halbwollwarenerzeugung, Garnfärberei, Stückfärberei, Zwirnerei und Appretur, Warnsdorf 1543

- RICHTER & Co., Woll- und Seidentrikot-, Wäscheerzeugung, Warnsdorf 902

- RICHTER Heinrich, mech. Weberei, Warnsdorf 1532

- RICHTER Wenzel, mech. Weberei und Kalmuk-Druckerei, Warnsdorf 721

- RICHTER Josef A., mech. Weberei, Warnsdorf 1561

- STARKE Anton, Spitzenerzeugung aus Zwirn, Warnsdorf 2224

- RAMPFEL Anna, Lohnzwirnerei, Warnsdorf 1126

- RÖSSLER Karl, Baumwollwarenerzeugung, Warnsdorf 749

- ROTHE Adolf, Zwirn- und Strickwarenerzeugung, Warnsdorf 1470

- STOLLE Heinrich, Bleiche, Färberei, Appretur und Samtfabrik, Warnsdorf 989

- SIEGER Karl, Baumwollwarenerzeugung, Warnsdorf1821

- SKOTNITZA & FINGER, Erzeugung von Textilwaren aller Art, Warnsdorf 1561

- SCHMIDT Gerhard, Erzeugung von Zwirnen, Veredelung von Garnen und Textilwaren aller Art, Warnsdorf 98

- SCHMIDT Herbert, Stückfärberei und Appretur, Warnsdorf 1404

- J. SCHNITZER & Söhne, Bauwollwarenerzeugung, Warnsdorf 1681

- SCHNITZER Moriz, Baumwollwaren-, Samt- und Velvetonerzeugung, Warnsdorf 1894

- SCHMIDT & RICHTER, Färberei für Garne auf Bündeln, Cops, Kreuzspulen usw., Zwirnerei, Garndruckerei, Warnsdorf 98

- TISCHER Karl, mech. Weberei, Warnsdorf 813

- H. C. THIELE GmbH., mech. Weberei, Baumwoll- und Halbwollwarenfabrik, Warnsdorf 70

- THIELE Josef, mech. Weberei, Warnsdorf 718

- WORM Berta, mech. Strickerei, Warnsdorf 1697

Lederfabriken:

- Nordböhmische Pickers- und Lederfabrik Brüder BARTEL, Warnsdorf 231

- C. BÜRGERs Söhne, Warnsdorf 491

- KADOWSKY Franz’ Nachfolger, Schuhfabrik, Warnsdorf 987

- LUTTNA Wilhelm jun., Warnsdorf 289

- Vereinigte Pickersfabriken GmbH, Warnsdorf 1220

Lebensmittelindustrie:

- MAI Julius jun., Senffabrik, Warnsdorf 1323

- POHLE Emil, Dampfmolkerei, Warnsdorf 1404

Holz- und Papierindustrie:

- EGER & Co, Pappenfabrik, Warnsdorf 1377

- „ERWA“ Emil C. REINISCH, Hauptstraße, Warnsdorf 2367

- FÜLLER Josef, Warnsdorf 1567

- MILDNER Joh. Ed., Warnsdorf 1748

Elektroindustrien:

- HORNER Otto, Ing. Dr., Radiofabrik, Warnsdorf 2221

- SCHLOSSER Olga, Batterieerzeugung, Warnsdorf 888

Hilfsindustrien:

- BLEYER Otto, Putzwollefabrik, Warnsdorf 889

Quellen:

[1] Niederland-Bote 1937, Ed. Strache-Verlag, Warnsdorf, 156-171

[2] MÖLLER, Anton, Stadtbaudirektor (1936): Orientierungs -Plan der Stadt Warnsdorf. Maßstab 1:9.000, Ed. Strache, Warnsdorf.