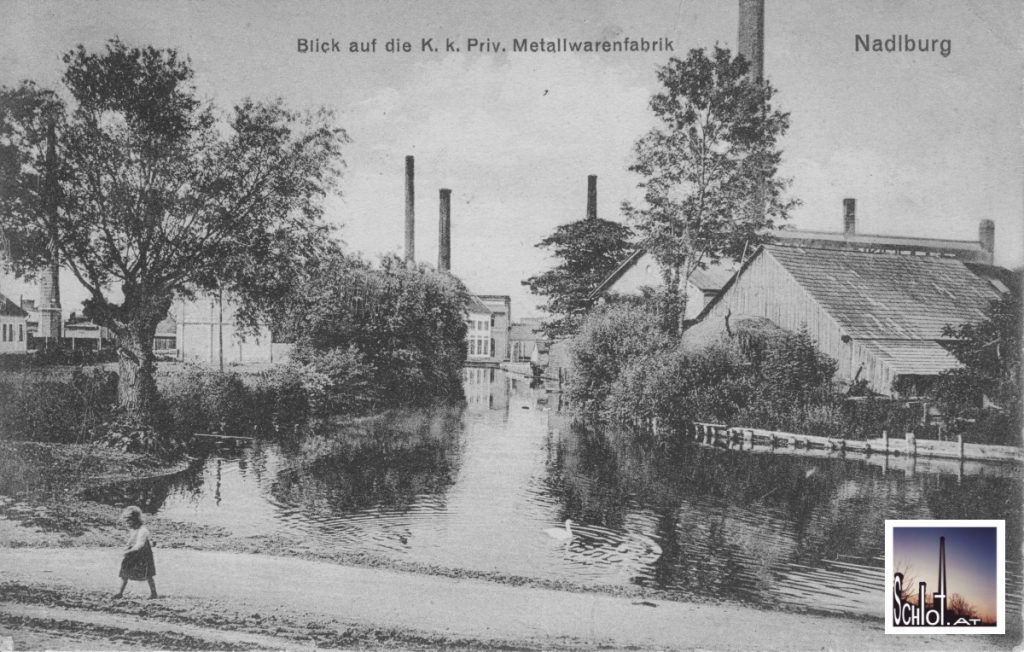

Am 27.05.2011 traf im Zuge eines heftigen Unwetters ein Blitz den Fabriksschlot des ehemaligen “Phönixwerkes” Johann Lachout in Raasdorf. Seitens der Medien wurde zuerst Poysdorf als Ereignisort angegeben (siehe Kurier-Artikel vom 29.05.2011 anbei – danke an A. Mráz, auch auf orf.at Noe: Blitzschlag ‘sprengt’ Fabriksschlot).

Offenbar wurde die Raasdorfer Katastralgemeinde Pysdorf mit der Stadt Poysdorf verwechselt und damit der Schlot in einen anderen Bezirk projiziert.

Zu dem Blitzschlag wurde seitens schlot.at der Leiter der ALDIS (Austrian Lightning Detection and Information System) Gerhard Diendorfer verständigt und gab folgende Stellungnahme ab (Email vom 11.10.2011)

“S.g Herr Mraz,

Vielen Dank für die Info. Laut unseren ALDIS Ortungen war ein positiver Blitzschlag mit +14kA um 20:31 am Kaminstandort geortet. Positive Blitze sind relativ selten (ca. 10% aller Blitze) sind aber vergleichsweise energiestark und damit passt das Bild des großen Schadens.

Mit freundlichen GrüßenGerhard Diendorfer

Dipl.-Ing.Dr. Gerhard Diendorfer

Leitung ALDIS – Austrian Lightning

Detection and Information SystemOVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik

Kahlenberger Straße 2A

1190 Wien”

Zeit, sich mit dem Standort etwas auseinanderzusetzen.

1925 scheint Johann Lachout als Erzeuger von Fruchtsäften und Obstkonserven in Wien XIV, Diefenbachgasse 25 auf, wo er auch eine Honigniederlage betrieb [1].

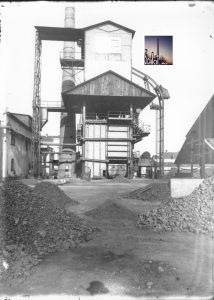

Das genaue Gründungsdatum des Fabriksstandortes Raasdorf konnte noch nicht eruiert werden. Es muß jedoch vor 1944 gewesen sein, denn in der Raasdorfer Konservenfabrik wurden gegen Ende des Zweiten Weltkrieges von J.L. Zwangsarbeiter eingesetzt [2] und 1943 ist der Raasdorfer Betrieb im Wiener Telefonbuch (Groß-Wien!) als Konservenfabrik (Obst-, Gemüsekonserven-, Jam-, Marmelade- und Fruchtsafterzeugung) angeführt.[3]

1959 erzeugte die Fabrik (J.L. betrieb damals ein Zweigwerk in Bruckneudorf) Obst-, Gemüse- und Fleischkonserven, ferner Marmeladen und Fruchtsäfte. Der Honigimport war nach wie vor ein Teil des Geschäftes [4].

1969 übernahm Felix Austria die Fabriken in Raasdorf und Bruckneudorf- siehe Link mit Foto [5]!

Das genaue Stillegungsdatum ist nicht bekannt.

2011 zerstört ein Blitzschlag den Schlot des ehemaligen Fabriksgeländes [6]

[1] Industrie-Compass 1925/26 Band I Österreich, Compass Verlag, Wien. 866

[2] Zeitgeschichte-Link – 30.05.2011

[3] Amtliches Fernsprechbuch Wien 1943, 276

[4] Industrie-Compass 1959 Österreich. Compass Verlag, wien. 1678

[5] Felix Austria – Foto Raasdorf – 30.05.2011

[6] FF Groß Enzersdorf – Einsatzbericht 27.05.2011 – 30.05.2011