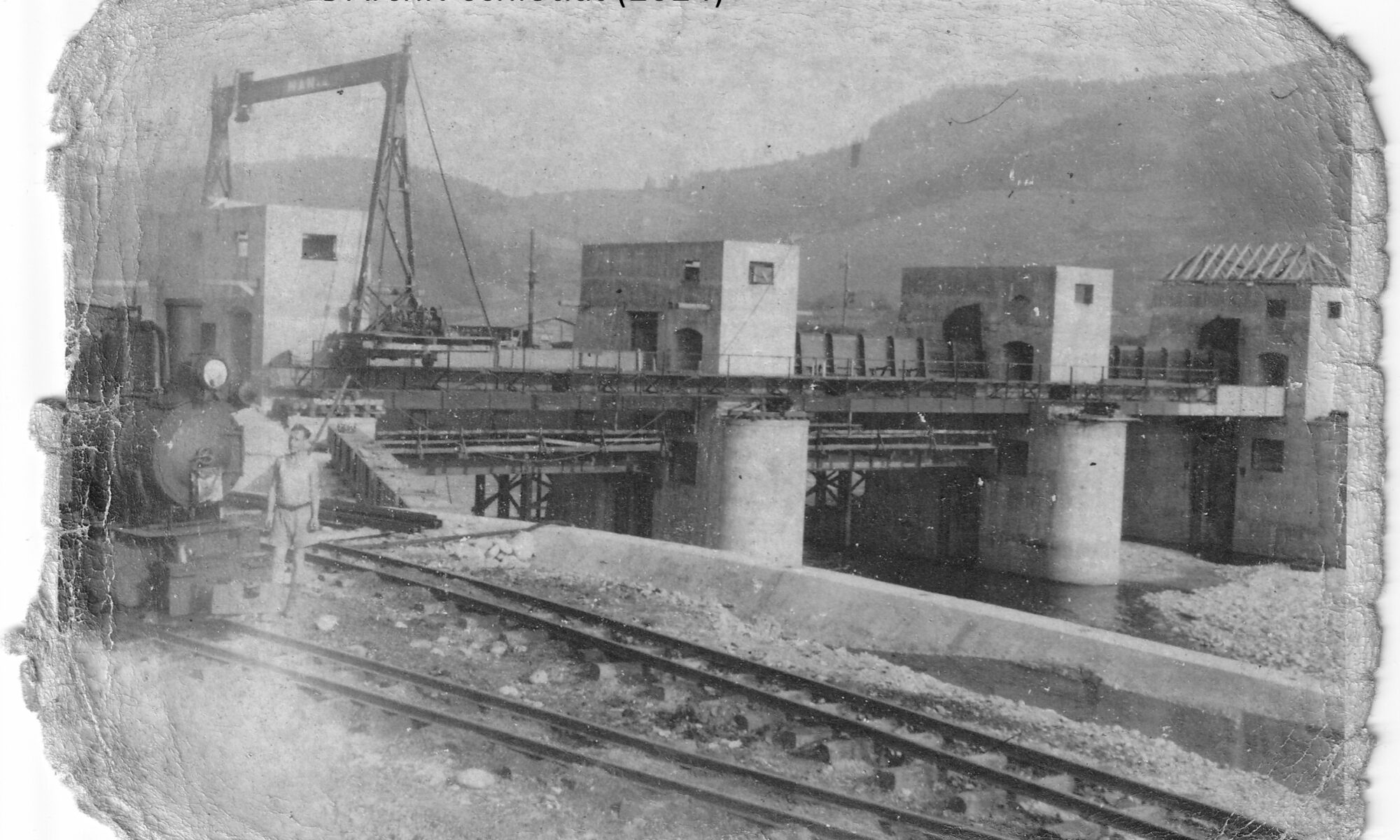

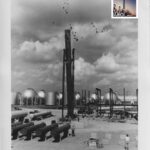

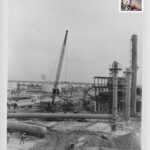

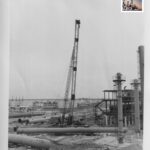

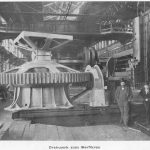

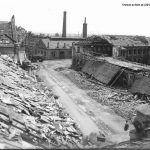

Foto des Murkraftwerks St. Dionysen [1] während der intensiven Bauphase anno 1943.

Die Aufnahme [1] stammt aus einem englisch beschrifteten Fotokonvolut aus 1942-1943, welches laut den handschriftlichen Vermerken Zwangsarbeit und Internierung in und um Leoben 1942 – 1943 (Kalkwerk Leoben-Leitendorf und gegenständliches Kraftwerksprojekt) dokumentiert.

Eine umfassende historisch-technische Abhandlung der Kraftwerkserrichtung in St. Dionysen und des kosteneffizienten und skrupellosen Einsatzes von Zwangsarbeitern zeigt Mag. WEIHS in seiner richtungsweisenden Diplomarbeit [2].

Die Kraftwerksbaustelle anno 1943 ist darin planlich dargestellt [2, S. 98]. Anhand des zitierten Plans und des Verlaufs der Feldbahngleise kann der ungefähre Fotostandort [1] südöstlich der Staumauer, Blickrichtung Norden, festgemacht werden.

Auf die Rolle der Zwangsarbeiter bei der Errichtung des Kraftwerks weisen ab Ende der 2010er Jahre die Forschungen von Stefan KARNER hin [3] [4].

Die Internierung der hier einsetzten Zwangsarbeiter in baustellennahen Lagern, unter anderem im 1943 errichteten Arbeitserziehungslager St. Dionysen, dokumentieren sowohl WEIHS [2, S. 99] als auch das Bundesdenkmalamt [5, S. 102].

Quellen:

[1]…Foto 94 x 61 mm, beschriftet: „HYDROELECTRIC LEOBEN AUSTRIA 1943“. Eigentum Archiv schlot.at (2024)

[2]…https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/content/titleinfo/234052/full.pdf – Diplomarbeit, Universität Graz, 2013, 16.01.2024

[3]…https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/6049577/100-Jahre-Energie-in-der-Steiermark_Kraftwerksbau-mit-Zwangsarbeitern 16.01.2024

[4]…https://www.energie-der-steiermark.at/assets/Chronik_NEU_final.pdf, 16.01.2024

[5]…https://www.bda.gv.at/dam/jcr:f9cf741d-120d-493b-9693-e3e5043f1b99/Katalog%20NS-Opferorte_Stand%20J%C3%A4nner%202022_BF_1.pdf, 16.01.2024