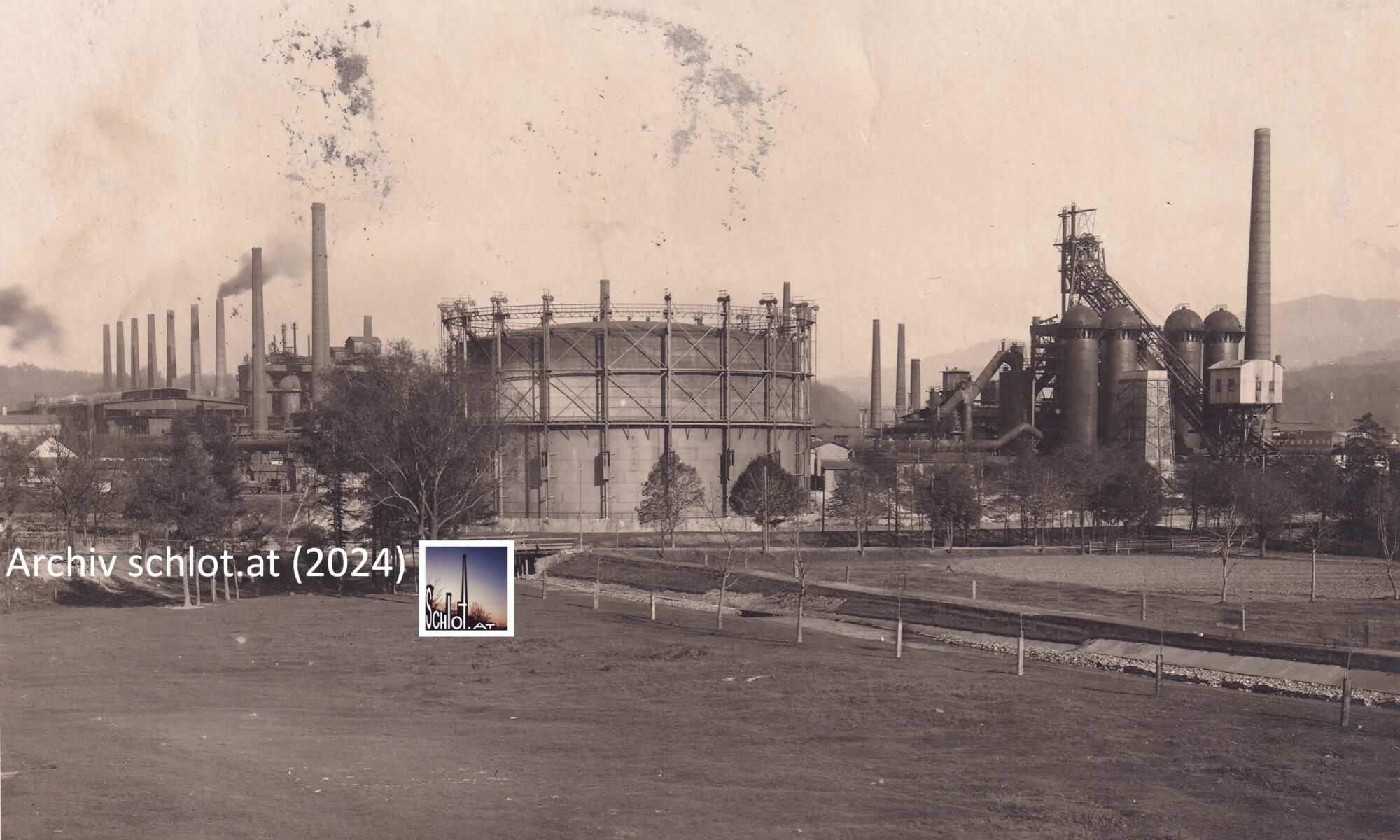

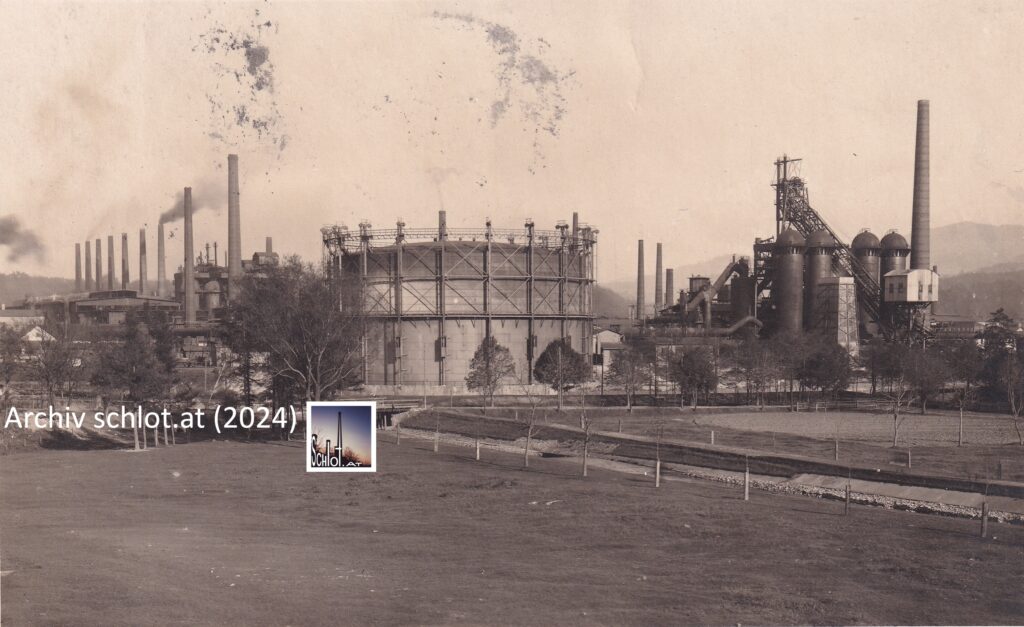

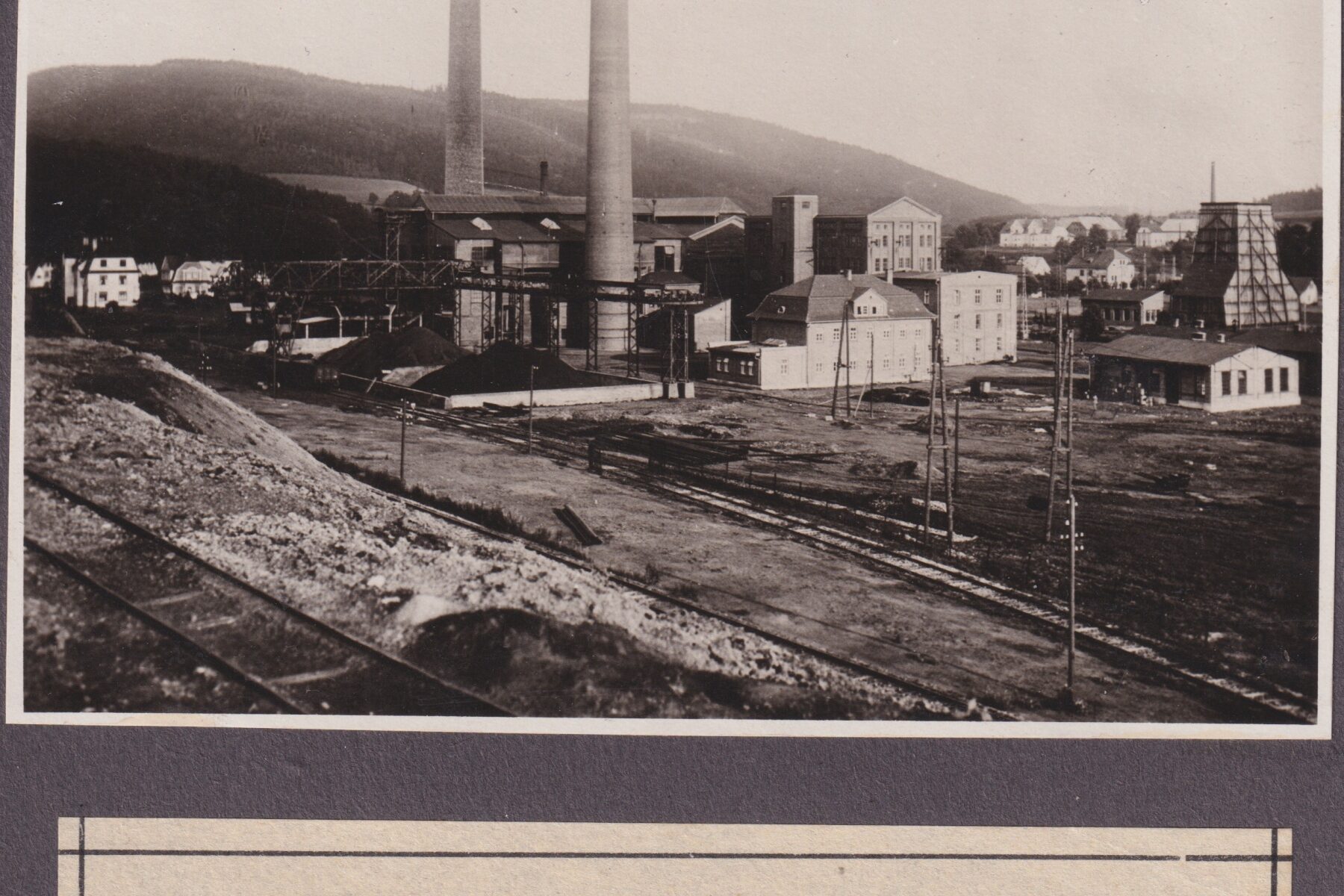

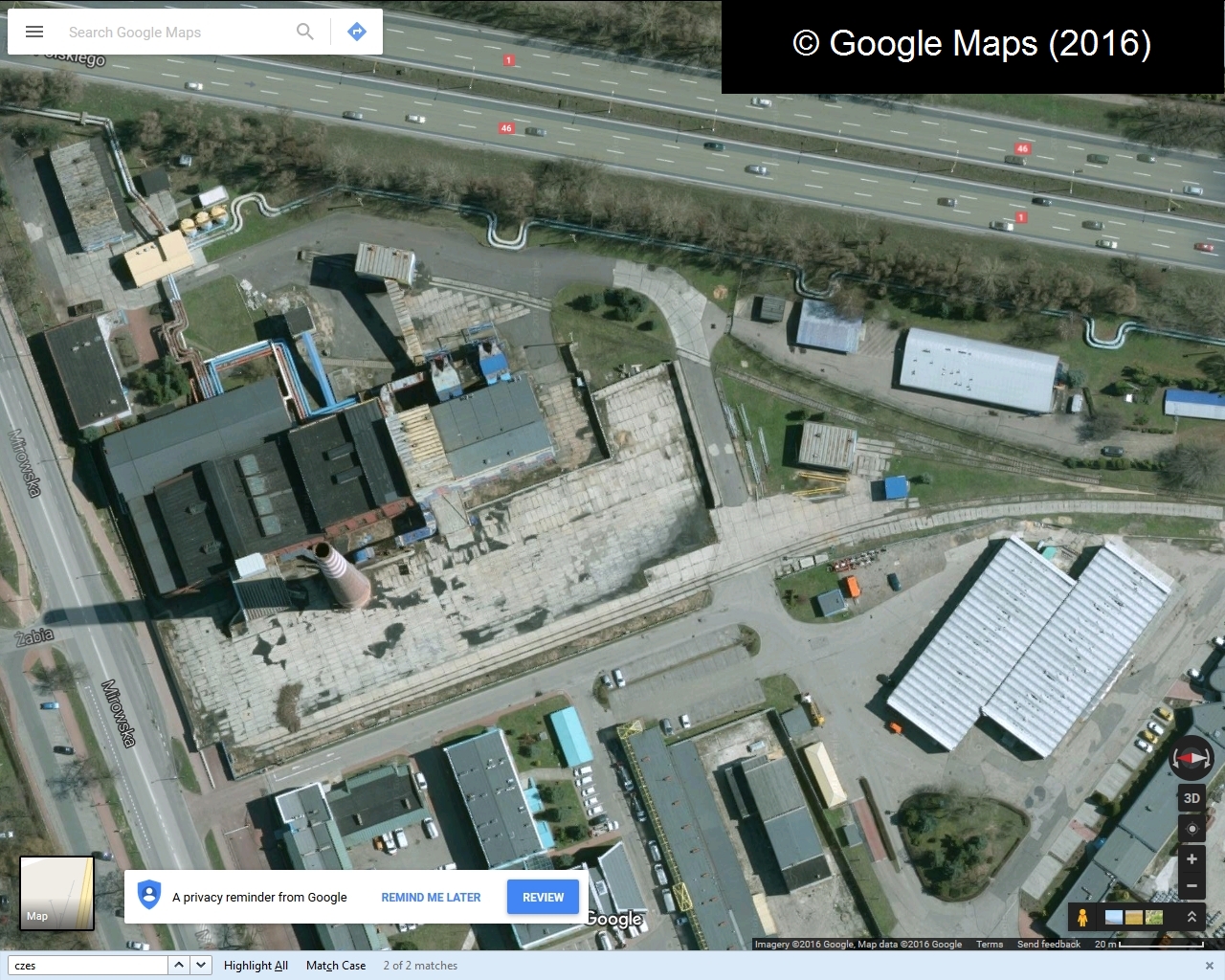

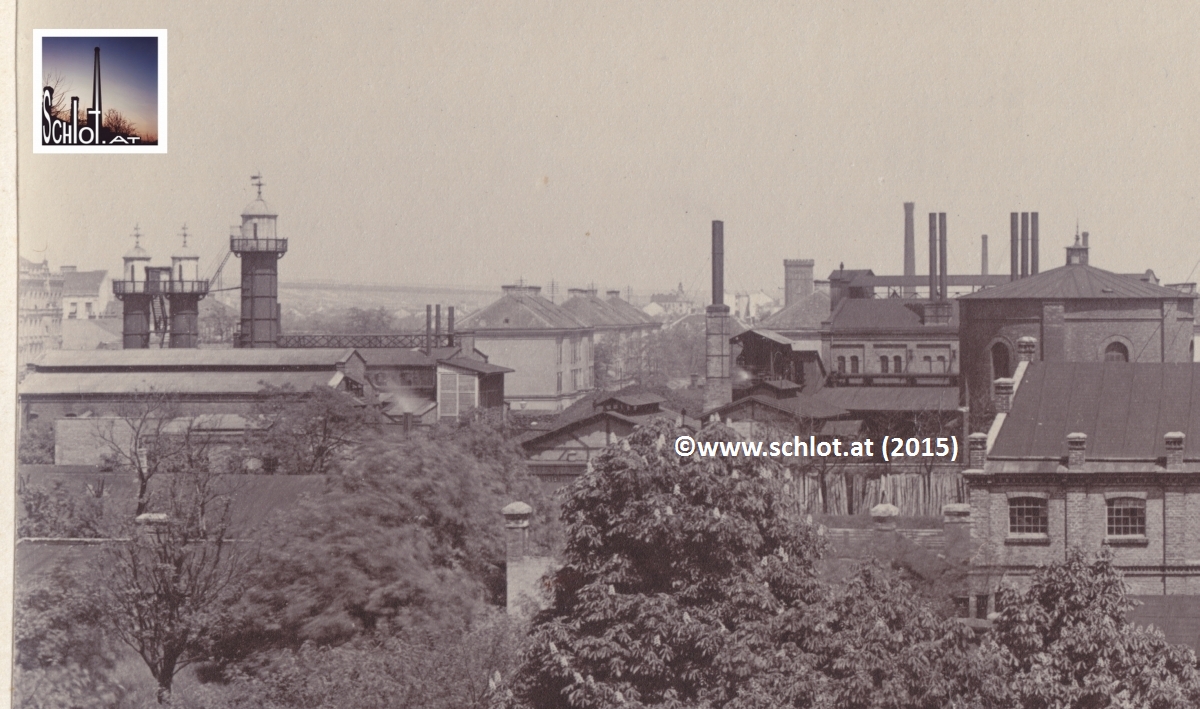

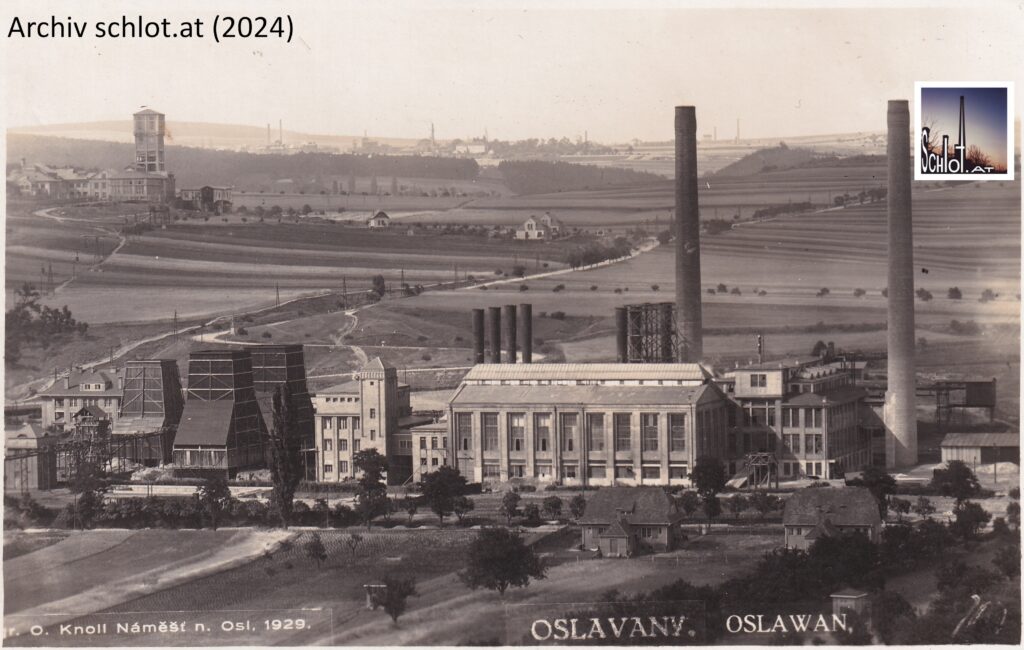

Foto des damals 16 Jahre alten Wärmekraftwerks Oslavany in Südmähren [1].

Der Industrieboom in Brünn zu Beginn dieses Jahrhunderts zwang die Industrie dazu, eine billigere und wirtschaftlichere Energiequelle als Dampf zu nutzen. Da das Kraftwerk im nahen Brünn zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ausreichte, um den Stromverbrauch zu decken, wurde nach anderen Quellen gesucht. Der geeignetste Vorschlag war der Bau eines leistungsstarken Kraftwerks in Oslavany. Kohle aus dem südlichen Teil der Region (Jihomoravský kraj) war von minderwertigem Wert und nahezu unverkäuflich; sie eignete sich jedoch zur Feuerung der Kraftwerkskessel. Für den Betrieb war auch ein größerer Wasserbedarf erforderlich. Auch diese Bedingung erfüllte der Standort Oslavany – das Kraftwerk liegt am gleichnamigen Fluss.

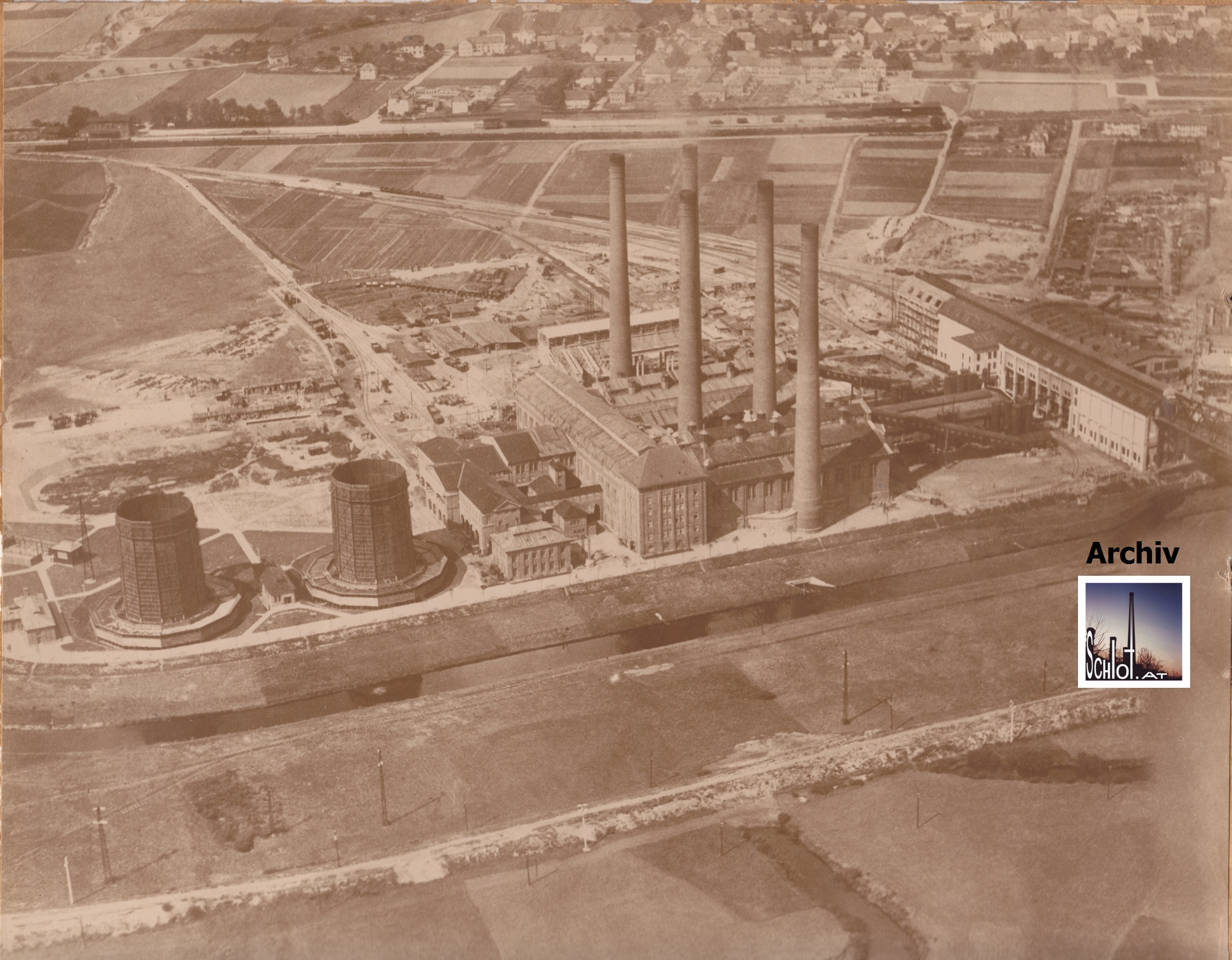

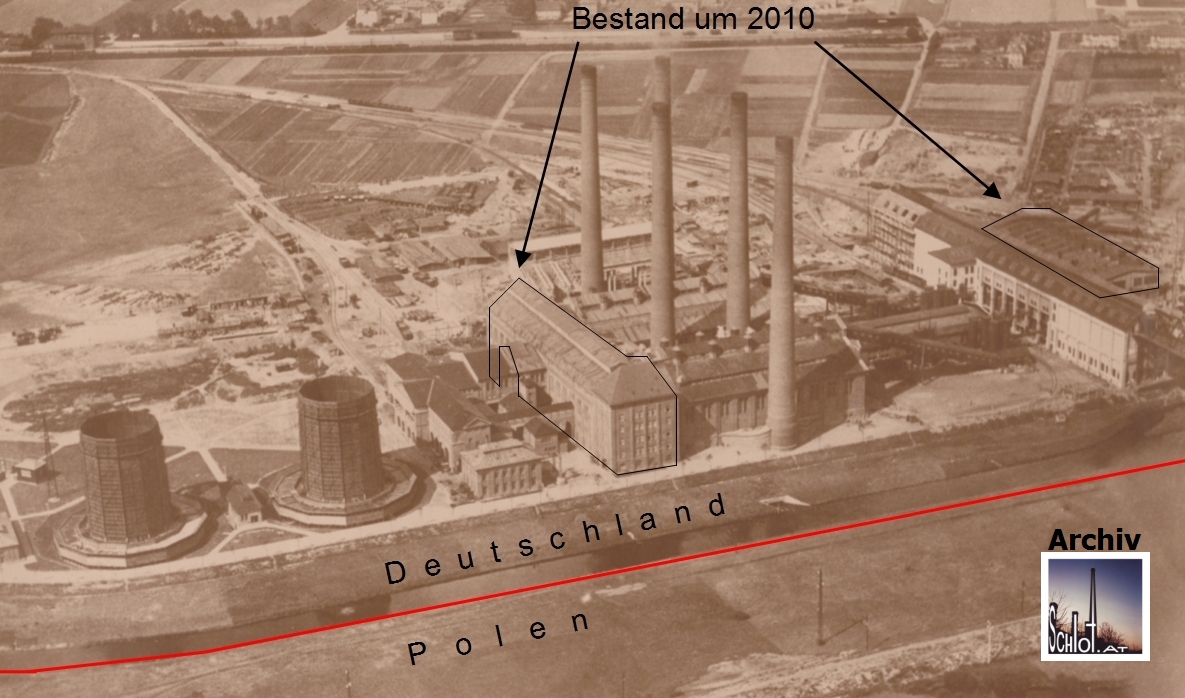

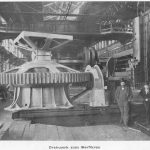

Der Bau wurde von 1911–1913 durchgeführt. Planungen, Materiallieferungen und der Bau des Kraftwerks wurden von der Berliner Firma AEG Union für die OELAG – das Unternehmen für die Stromverteilung in Wien – durchgeführt. Es wurden sechs Kessel mit einem Betriebsdruck von 15 Atmosphären und einer Dampftemperatur von 375 °C installiert. Im Maschinenraum wurden zwei Turbogeneratoren mit einer Leistung von jeweils 3,4 MW in Betrieb genommen.

Obwohl bereits früher Strom nach Brünn geliefert wurde, wurde das Kraftwerk offiziell erst am 1. April 1913 in Betrieb genommen. Der Strom wurde nach Černovice und von dort zu Kunden in Brünn und Umgebung transportiert.

Bereits beim Bau des Kraftwerks ging man davon aus, dass die projektierte Stromproduktion nicht ausreichen würde; so wurden bald zwei weitere Kessel und ein Satz mit einer Leistung von 4,5 MW bestellt und zu Beginn des Ersten Weltkriegs in Dienst gestellt. Da die Anforderungen an die Stromversorgung immer weiter stiegen und das Kraftwerk überlastet war, entschloss man sich zum Bau einer weiteren Anlage. 1918 wurde ein weiterer Generator in Betrieb genommen, der als einzige Maschine im Kraftwerk nur 1.500 U/min hatte (die anderen hatten 3.000 U/min). Im Jahr 1919 wurden weitere sechs Kessel mit beweglichen Rosten in Betrieb genommen. Dennoch stiegen die Leistungsanforderungen an das Kraftwerk stetig. Eine weitere 16-MW-Maschine wurde 1922 gebaut; 1929 erhöhte sich die Leistung um weitere 14 MW. Insgesamt wurden 49,8 MW installiert. Im Kesselhaus wurden 1929 zwei Granulierkessel mit einer Leistung von 2×30 Tonnen Dampf pro Stunde errichtet. Die Gesamtleistung des Kesselhauses betrug damals 182 Tonnen Dampf pro Stunde.

In den 1930er Jahren beschloss der Vorstand von Západomoravské elektráren, einen kompletten Neubau durchzuführen. 1941 wurden auf dem Gelände des alten Kesselhauses zwei Pulverkessel mit Mahlwerken mit einer Leistung von 2×60 t/h errichtet, 1944 ein Kessel mit einer Leistung von 120 t/h und 1948 der letzte Kessel dieses Umbaus mit einer Kapazität von 150 t/h. Auch der Maschinenraum wurde neu ausgestaltet. Zwischen 1942 und 1950 wurden drei Turbogeneratoren mit einer Gesamtleistung von 63 MW in Betrieb genommen. 1964 wurde ein moderner 50-MW-Block gebaut. Der Kessel hatte einen Betriebsdruck von 140 Atmosphären bei einer Dampftemperatur von 560 °C mit Zwischenüberhitzung. Die Turbine war dreistufig. Die maximale Leistung des Kraftwerks betrug 115 MW.

Am 30. Mai 1993 wurde das Kraftwerk Oslavany aufgrund der Verlangsamung und Einstellung der Kohlelieferungen aus der Region abgeschaltet. Kurz darauf wurden der technische Teil und einige Gebäude abgerissen. Das Kraftwerk, beschäftigte in seiner Blütezeit bis zu 450 Mitarbeiter [2].

Quellen:

[1]… Ansichtskarte “Oslavany/Oslavan, O. Knoll, Osl., 1929, Eigetum Archiv schlot.at (2024)

[2]…rosicko-oslavansko.cz 06.03.2024