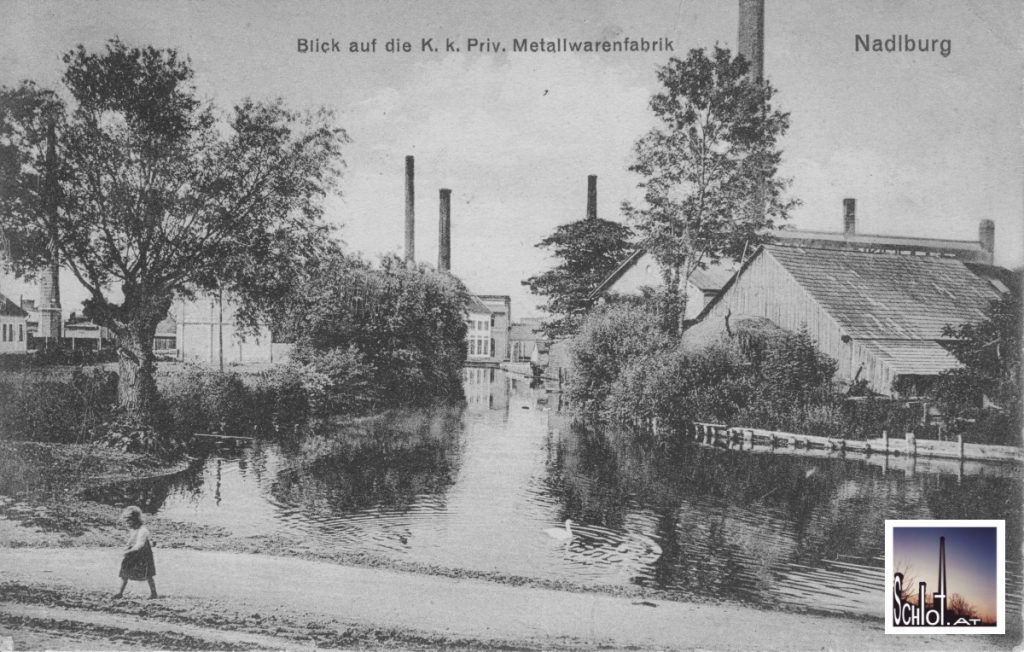

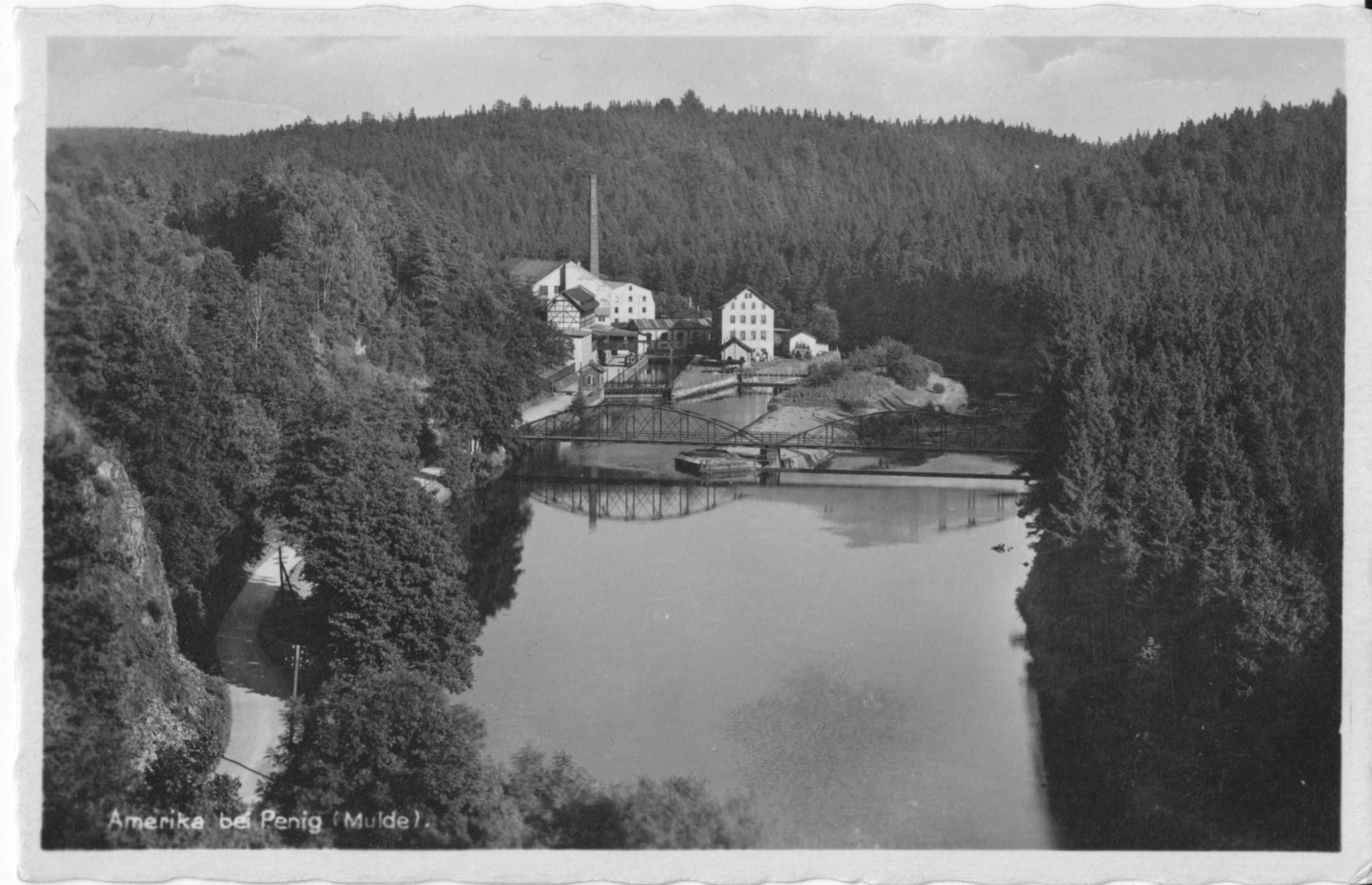

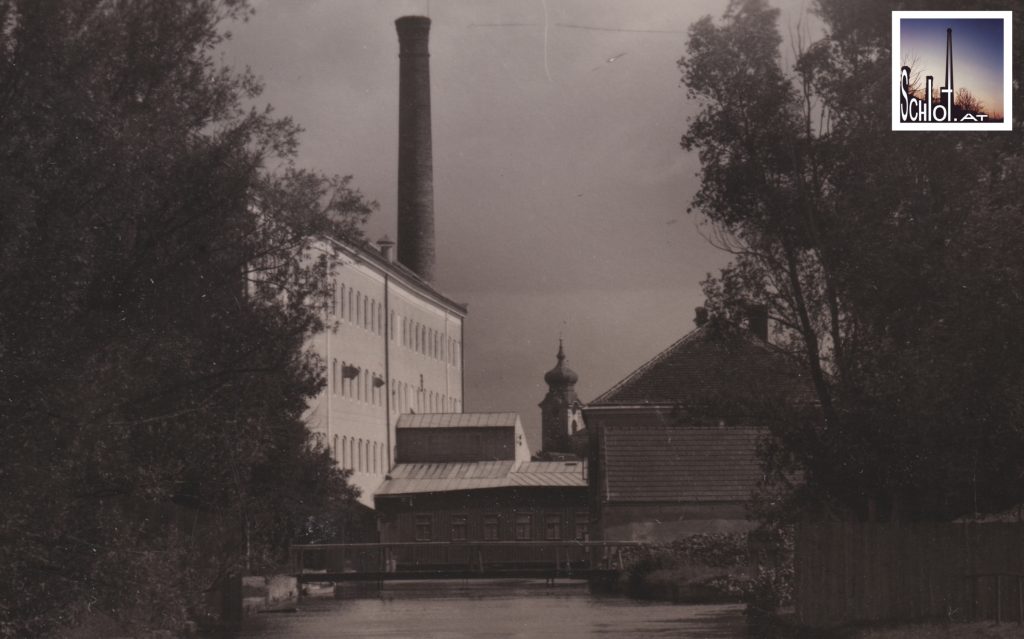

Echtfoto der Seidl-Mühle in Trautmannsdorf an der Leitha [1].

Kurzer Abriss der Mühlengeschichte

1850: Gründung [4] [6]

1901: Errichtung eines Gutshofs durch den Mühlenbesitzer Karl Seidl [2]

1903: Trautmannsdorf/Müller: […] protokollierte Firma Ig. Seidl & Sohn, Inh. Seidl Karl [3]

1925: Ig. Seidl & Sohn, Dampf- und Kunstmühle (Gründung 1850 resp. 1923). Niederlassungen: Mödling, Bruck an der Leitha. Vertretungen: Wien, Baden, Neunkirchen. Inhaber: Ignaz Seidl und Hugo Rössler […] 50 Arbeiter, Dampf- und Wasserkraft 525 PS. [4]

1945: „[…] 1945 wurde sie [die Mühle, Anm.] von der SS angezündet, ein Schutthaufen blieb zurück. Die Mühle wurde nicht mehr aufgebaut. […]“ [5]

1959: Ig. Seidl & Sohn, Dampfmühle (1850). Inhaber: Hermine Rössler [6]

1976: kein Nachweis mehr [7]

Quellen

[1]…Fotopostkarte ohne Verlagsangabe, 128 x 79 mm: „Trautmannsdorf a.d.L., Leitha-Fluss m. Seidl-Mühle.“, Eigentum schlot.at-Archiv.

[2]…Herminenhof, https://herminenhof-schnitzer.at/der-herminenhof/ 11.12.2021

[3]…Österreichischer Zentralkataster sämtlicher Handels-, Industrie- und Gewerbebetriebe […]. II. Band Niederösterreich. Erste Ausgabe, Volkswirtschaftlicher Verlag Alexander Dorn, Wien, 1903; S 527

[4]…Industrie-Compass Österreich 1925/26, Band I; Compassverlag, Wien; S 1023

[5]…MAURER, A. (2009): Erinnerungen. Böhlau Verlag Ges.m.b.H. und Co. KG, Wien/Köln/Weimar; S 12

[6]…Industrie-Compass Österreich 1959; Compassverlag, Wien; S 1663

[7]…Industrie-Compass Österreich 1976 ; Compassverlag, Wien; S 1667

![Arbeiter-Portrait um 1925-1935 [1]](https://www.schlot.at/wp-content/uploads/2013/01/001-ankerbrot_portrait_kl.jpg?w=300)

![Besuchergruppe vom 13.05.1931 [4]](https://www.schlot.at/wp-content/uploads/2013/01/007-besucherfoto-anker_1931.jpg?w=300)

![Besuchergruppe vom 17.10.1956 [5]](https://www.schlot.at/wp-content/uploads/2013/01/008-besucherfoto-anker_1956.jpg?w=300)

![Kappenabzeichen ABF, um 1950 [6]](https://www.schlot.at/wp-content/uploads/2013/01/003-anker-kappe.jpg?w=300)

![Hohlblechlogo ABF, um 1950 [7]](https://www.schlot.at/wp-content/uploads/2013/01/006-anker_blech.jpg?w=300)