Foto aus einer Publikation aus 1930 [1]. Zum Kraftwerk Ebenfurth der Wiener Städtischen Elektrizitätswerke steht Folgendes vermerkt:

[…] Günstiger gestalteten sich die Verhältnisse hinsichtlich der Verwendung inländischer Kohle durch Nutzbarmachung der Braunkohlegruben von Zillingdorf und Neufeld, die im Süden von Wien rund 45km entfernt liegen. Erstere wurden der Gemeinde Wien schon im Jahre 1912 zum Kaufe angeboten. Durch vorgenommene Bohrungen wurde festgestellt, daß das Vorkommen ein ziemlich bedeutendes war; auch ergaben die chemische Analyse und die Heizversuche einen durchschnittlichen Heizwert von 2000 Wärmeeinheiten. Auf Grund dieser Ergebnisse erfolgte der Ankauf des Bergwerkes Zillingdorf.

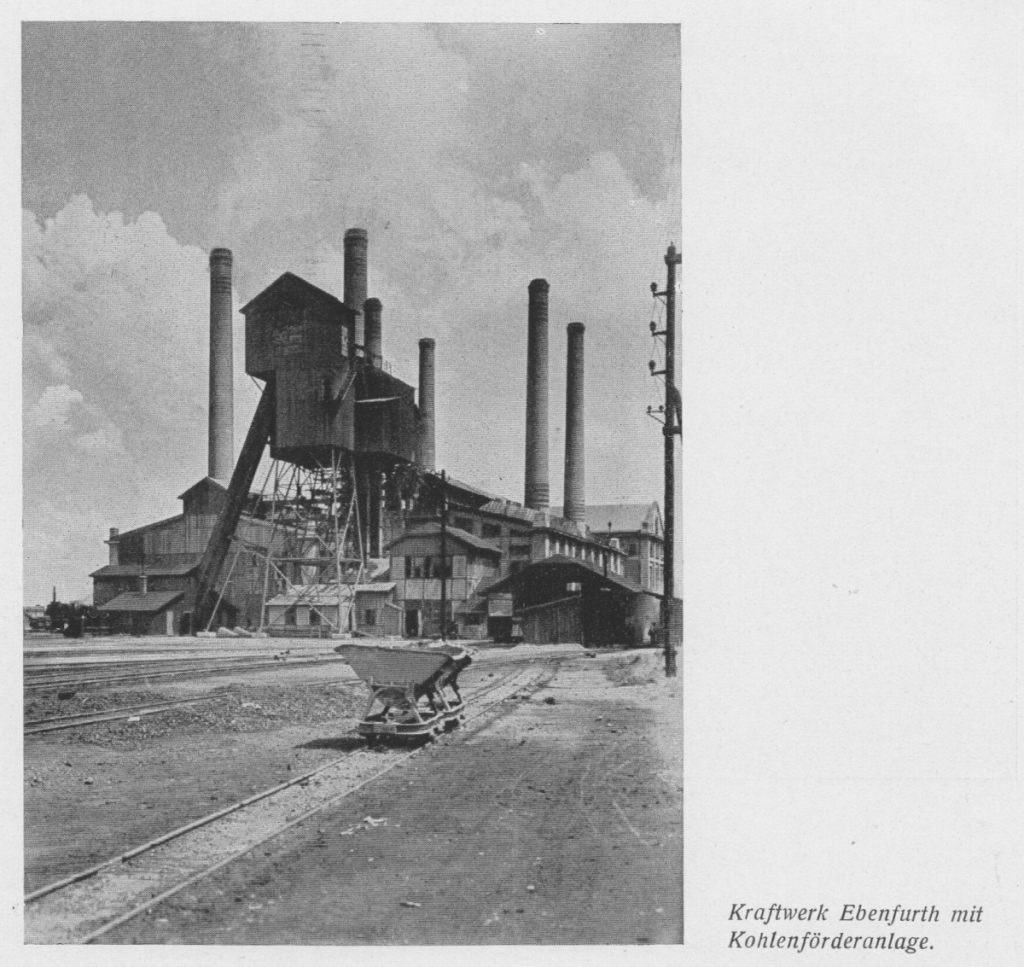

Gleichzeitig wurde seitens der Gemeindevertretung beschlossen, in dem wenige Kilometer vom Bergbau entfernt liegenden Ebenfurth, woselbst genügend Kühlwasser zur Verfügung steht, ein Dampfkraftwerk zu erbauen. Dieses sollte mit der aus dem Braunkohletagbau stammenden Kohle betrieben und der erzeugte elektrische Strom mittels einer 70kV-Doppelfreileitung nach Wien gebracht werden. Die Ausführung dieses Projektes wurde im Jahre 1913 in Angriff genommen, doch verzögerte sich seine Durchführung infolge des mittlerweile ausgebrochenen Weltkrieges, so daß das Kraftwerk, dessen Anfangsleistung 16.000 PS betrug, erst im Dezember 1916 in Betrieb genommen werden konnte.

Das Werk, dessen Leistung gegenwärtig 52.000 PS beträgt, bewährte sich schon in den ersten Jahren seines Bestandes. Als sich nämlich unmittelbar nach dem Friedensschlusse die neugeschaffenen Nachfolgestaaten von Oesterreich vollständig abschlossen, wurde dessen Kohleversorgung in katastrophaler Weise betroffen und nur der Bestand des Ueberlandkraftwerkes verhinderte das gänzliche Versagen der Stromversorgung von Wien. Dieser Umstand veranlaßte die maßgebenden Kreise einerseits das Ueberlandkraftwerk zu vergrößern und, um dessen vermehrten Kohlenbedarf decken zu können, den damals auf ungarischem Gebiete gelegenen Tagbau Neufeld zu pachten, andererseits dem Ausbau heimischer Wasserkräfte näherzutreten. [2]”

Andere Quellen [3] [4] nennen als Zeitpunkt der Betriebsaufnahme/Fertigstellung bereits 1915. Das Kraftwerk wurde bis 1934 betrieben [4]. Heute erinnern ein Straßenname und ein Umspannwerk in Ebenfurth an die ehemalige Verstromung von Kohle [4].

Verortung folgt.

[1] WZV GmbH (Hrsg., 1930): Die Elektrifizierung Österreichs – Austria electrified. 2. Ausgabe, Wirtschaftszeitungs-Verlags-Gesellschaft m.b.H., Wien, I

[2] WZV GmbH (Hrsg., 1930): Die Elektrifizierung Österreichs – Austria electrified. 2. Ausgabe, Wirtschaftszeitungs-Verlags-Gesellschaft m.b.H., Wien, 59ff

[3] zeitmaschine.at, 30.10.2011

[4] wikipedia, 30.10.2011