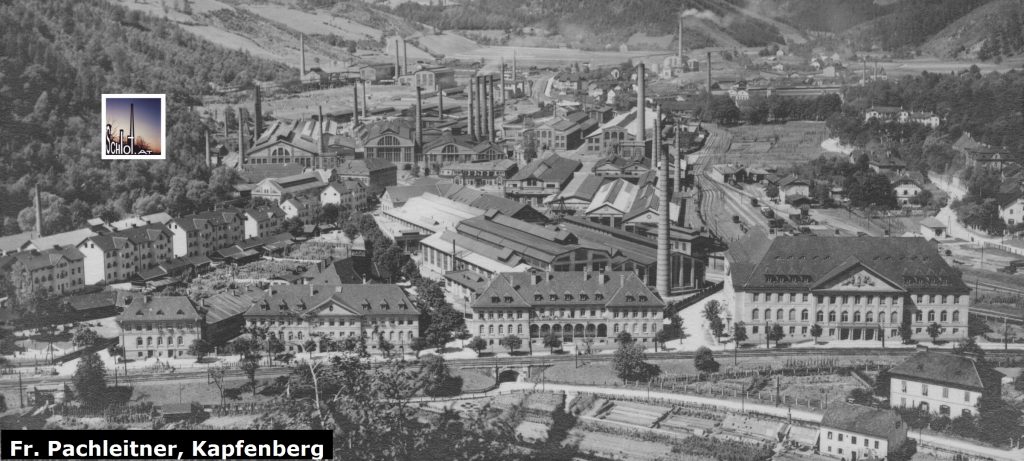

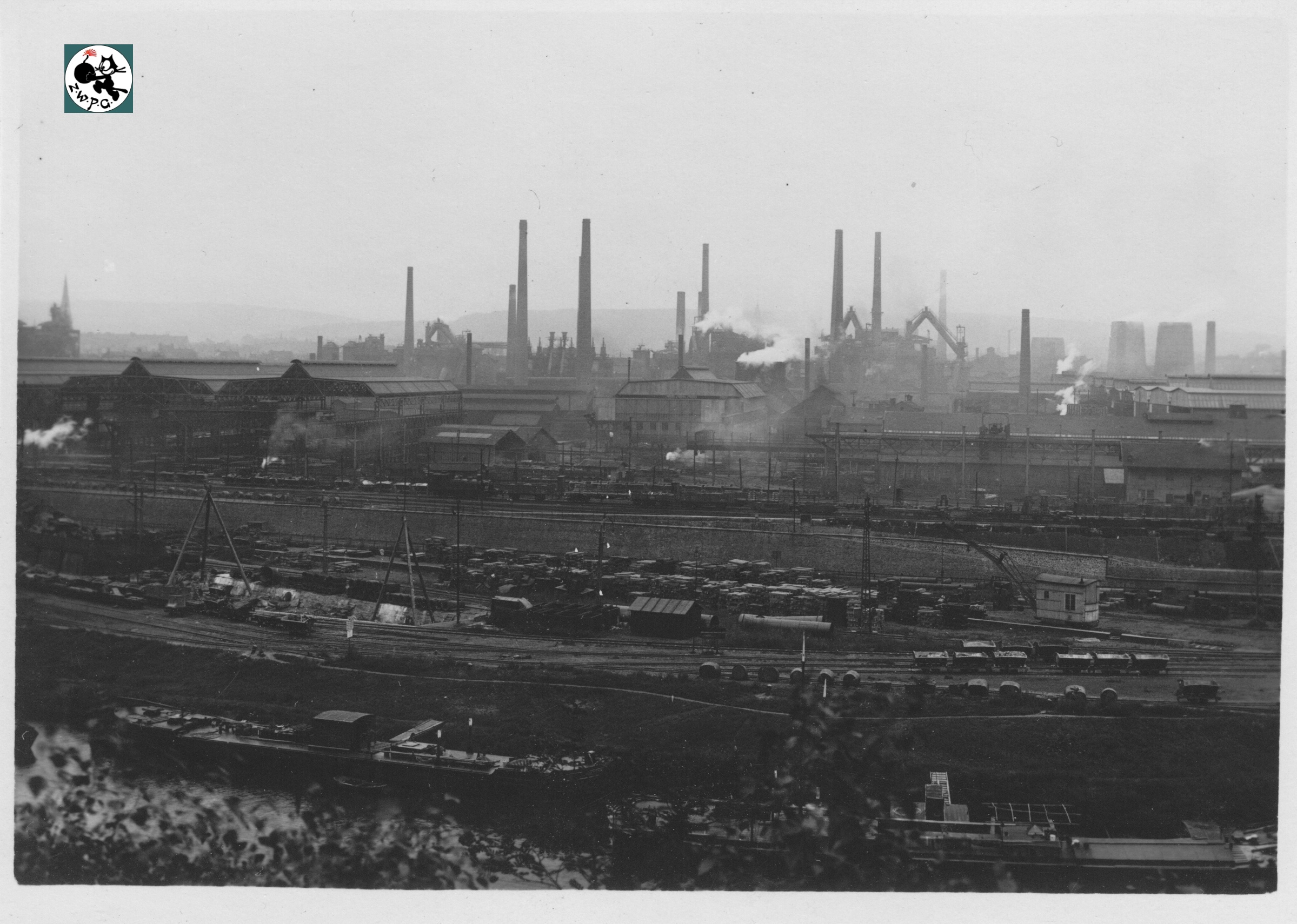

Ansichtskarte der Kapfenberger Gußstahlfabrik Gebrüder BÖHLER&Co AG Wien, um 1925 [1].

Damalige Werkseinrichtungen (1925) waren [2]

- Tiegelgußstahlhütte

- Martin- und Elektrostahlanlage

- Stahlformgießerei

- Preß- und Dampfhammerwerk

- Walzwerke mit Grob-, Fein- und Blechstrecke

- Federnfabrik

- Etc.

Aus dem 1914 liegt uns ein Katalog vor, der die Kapfenberger Werksanlagen kriegsbedingt etwas anders beschreibt [3]:

- Tiegelstahlhütte: Umschmelzen des Roheisens mithilfe der Legierungsmetalle Cr,, Wo, Ni, V u.a. in Tiegeln für kleine Mengen an Spezialstahl. 1914 auch Belieferung der werkseigenen Artilleriewerkstätten

- Werkstätten für Kriegsbedarf/Artilleriewerkstätten: Erzeugung von Hohlkörpern, Geschoßkörper für Schrapnells, Granaten, Dreadnoughts und Festungsgeschütze, Hohlachsen für Lafetten und Rohrrücklaufgeschütze, Lafettentröge, Bremszylinder, Federspannrohre etc.

- Martinwerk: Zur Erzeugung von Konstruktionsmaterial für den Maschinen- und Automobilbau sowie zur Herstellung von Formguß und Stahl für Massenartikel. Errichtung des ersten Martinofens in Kapfenberg bereits 1868

- Elektrostahlanlage: 1908 errichtet. Moderne Martinstahlerzeugung mit 0,15 – 0,75 % C-Gehalt in mehr als zwanzig verschiedenen Sorten je nach Verwendungszweck für Sensen, Sicherln, Messer etc.

- Formgießerei

- Herdfrischhütten

- Elektrische Kraftzentrale

- Hammerwerk mit Zentralkesselanlage (3000 m² Heizfläche). Mehr als 40 Dampfhämmer mit einem Bärgeweicht bis zu 20t, teilweise als Schwanzhämmer mit Wasserkraftantrieb ausgeführt

- Preßwerk

- Walzwerk

- Zieherei

- Eisengießerei

- Glüherei: 13 Doppelöfen

- Materialprüfungsanstalt mit Zerreißmaschinen, Pendelschlagmaschinen, Kugeldruckpressen, Biegeapparaten, metallographischem Labor für Gefügeuntersuchungen und Erstellung von Rekalescenzkurven, Apparaten zur Dichtebestimmung und Erfassung der magnetischen Eigenschaften

- Putzerei

- Lager

- Verladestellen

- Werkssiedlung

- Werksspital

Derzeit (2018) ist für den Standort Kapfenberg seitens der voestalpine BÖHLER Edelstahl GmnbH & Co KG der Neubau des weltweit modernsten Edelstahlwerkes geplant [4].

Quellen:

[1]…Echtfotopostkarte, Fotograf Fr. Pachleitner, Kapfenberg, gelaufenam 02.11.1927, Eigentum schlot.at-Archiv

[2]…COMPASS VERLAG (1925): Industrie-Compass Band I Österreich 1925/26. Wien, Seite 422

[3]…GEBR. BÖHLER & Co. AG Wien/Berlin (1914): Die Erzeugungsweise von Böhler-Stahl und die Betriebsverhältnisse in den gesellschaftlichen Werks-Anlagen mit einer Schilderung der Erzeugnisse und der geschäftlichen Organisation, 5. Auflage. 100 S und Anhang

[4]…Böhler Edelstahl, abgefragt am 11.10.2018