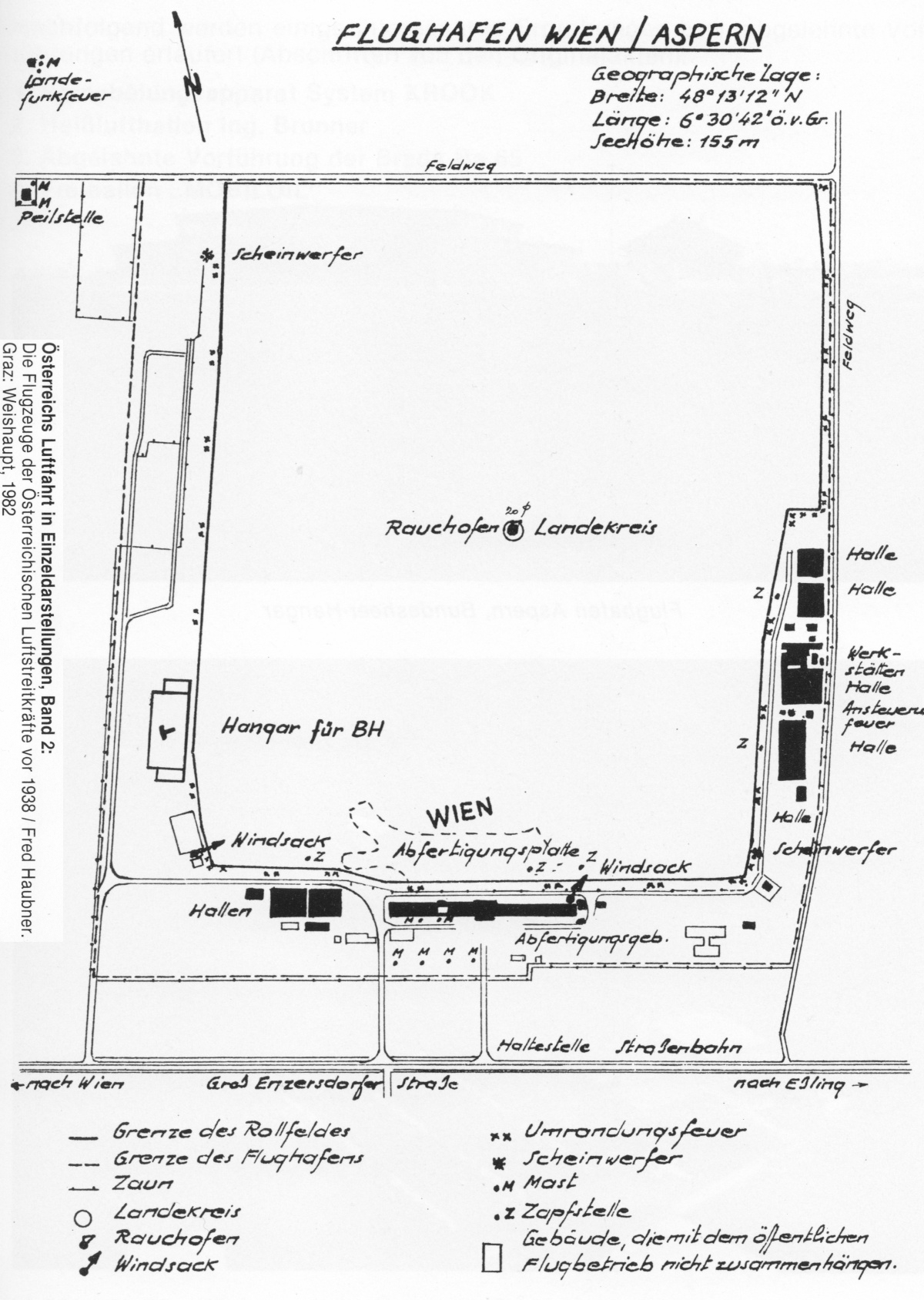

Die gerade entstehende Seestadt Aspern im 22. Wiener Gemeindebezirk liegt am Gelände des ehemaligen Flughafens Aspern.

Erste Flugversuche wurden am Gelände anno 1880 durchgeführt. 1912 wurde schließlich ein moderner Flughafen errichtet [1].

1914 erfolgte erstmals eine militärische Nutzung des Areals. Die Flugzeuge der Eßlinger Flugzeugfabrik “Aviatik” wurden am Platz eingeflogen und Piloten ausgebildet.

Nach 1918 mussten durch die Verträge von St. Germain alle hier vorhandenen Fluggeräte, Motoren, Anlagen und Produktionsstätten zerstört werden [2].

Im Juli 1922 wurde der Flughafen unter die Verwaltung der Republik Österreich gestellt [3].

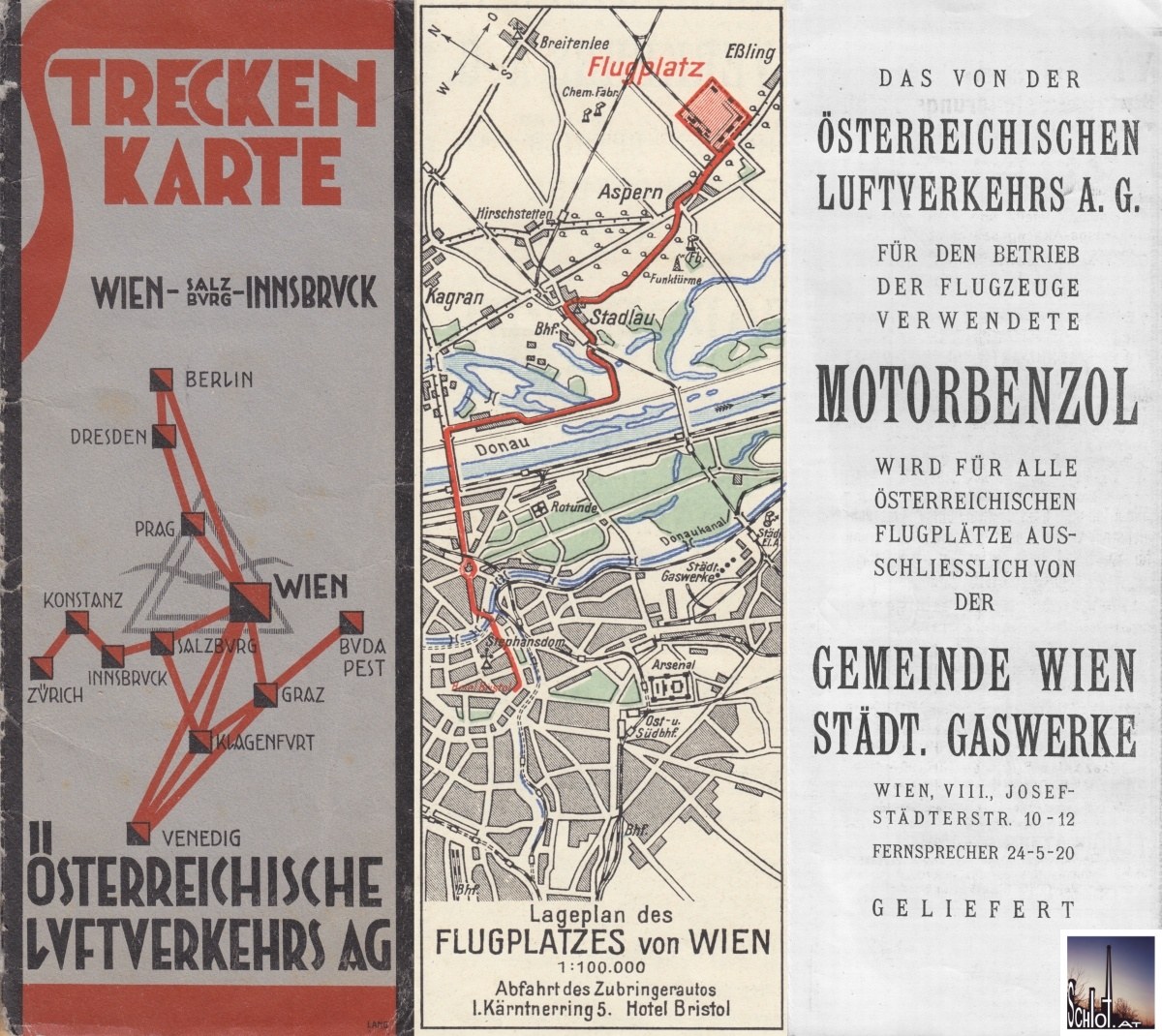

1923 wurde die Österreichische Luftverkehrs AG (kurz ÖLAG), also die erste Fluglinie der Republik Österreich, gegründet. Wien-Aspern war der Heimatflughafen. Am 14.05.1923 fand der erste Flug der ÖLAG von München nach Wien statt. Im Laufe der späten 1920er Jahre wurde ein Streckennetz etabliert, das unter anderem Berlin, Budapest, Mailand [4] sowie Dresden, Prag, Zürich, Venedig und mehrere österreichische Großstädte [5] beinhaltete.

Parallel dazu wurde 1927 als Geheimprojekt begonnen, eine österreichische Militärluftfahrt aufzubauen. Dazu wurden seitens der militärischen Führung Offiziere zur Kampfpilotenausbildung in die Schweiz entsandt, andererseits ehemelige Feldpiloten aus dem ersten Weltkrieg wieder in den Dienst gestellt. Italienische Militärflugzeuge wurden angekauft und ab 1929 wurde die Pilotenausbildung in Aspern offiziell betrieben. Federführende Kraft war der spätere Nazi–Kriegsverbrecher Obst. Alexander Löhr. 1929 waren 11 Offiziere sowie 12 Chargen und Wehrmänner in der Flugschule, und am neu etablierten Flugzeugbau in Aspern beschäftigt. Der Flughafen Aspern (Kürzel LOWA) bestand als Zivil- und Militärflughafen bis zum Ende der Zwischenkriegszeit [3].

1931 landete das später verunglückte Luftschiff Graf Zeppelin.

Im Februar 1934 wurde von Aspern aus ein Luftangriff auf die Aufständischen der Februarkämpfe geflogen. Ab 12.03.1938 bis 1945 war Aspern Luftwaffenstützpunkt der Deutschen Luftwaffe [5].

In den 1930er Jahren wurden seitens der Fa. Wiener Rundflüge zivile Rundfüge über die Stadt Wien anboten. [9]

Die zivile ÖLAG bestand bis 1939 und hatte von 1923-1939 34 Junkers-Maschinen und eine Douglas (Regierungsflugzeug im Ständestaat) in ihrer Flotte [4].

1945-1955 war der Flughafen unter sowjetischer Besatzungsmacht. Ab 1955 wurden vom Österreichischen Aero-Club Flugsport, Pilotenausbildung, Fallschirmspringen und Segelflug betrieben. Gelegentlich wurde das Gelände für Autorennen genutzt. [2].

Durch die Etablierung von Wien-Schwechat als neuem Flughafen verlor Aspern ab dem zweiten Weltkrieg sukzessive an Bedeutung. Am 01.05.1977 wurde der Flughafen komplett aufgelassen. [1]

Seit 1982 befindet sich im Südteil des Areals ein Werk des Kfz-Hersteller GM.

Ab 1988 wurden große Teile der Flughafenpisten vom ARBÖ als Fahrtechnikzentrum genutzt. Dieser Betrieb wurde mit der Verwirklichung des Projektes “Seestadt” eingestellt.

Der Abriss der Gebäude und Pisten begann 2009 [7].

Schlot.at zeigt an dieser Stelle einen Flugplatzplan [8], einen Streckenplan der ÖLAG [5] und 13 Originalfotos [9] aus den 1930er Jahren.

Quellen:

[1]…Stadtentwicklung Wien, abgefragt am 15.09.2015

[2]…Aspern Flughafen, abgefragt am 15.09.2015

[3]…HAUBNER, Fred: Die Flugzeuge der Österreichischen Luftstreitkräfte vor 1938. Österreichs Luftfahrt in Einzeldarstellungen, Band 2. H. Weishaupt Verlag, Graz.17 ff

[4]…ÖLAG auf wikipedia, abgefragt am 15.09.2015

[5]…Streckenkarte Wien-Salzburg-Innsbruck, ÖLAG. Eigentum schlot.at-Archiv

[6]…Flughafen Aspern auf wikipedia, abgefragt am 15.09.2015

[7]…aktuelle Veranstaltungen, abgefragt am 15.09.2015

[8]…HAUBNER, Fred: Die Flugzeuge der Österreichischen Luftstreitkräfte vor 1938. Österreichs Luftfahrt in Einzeldarstellungen, Band 2. H. Weishaupt Verlag, Graz. 43

[9]…Kontaktabzüge im Eigentum schlot.at.-Archiv, Anfang 1930er Jahre

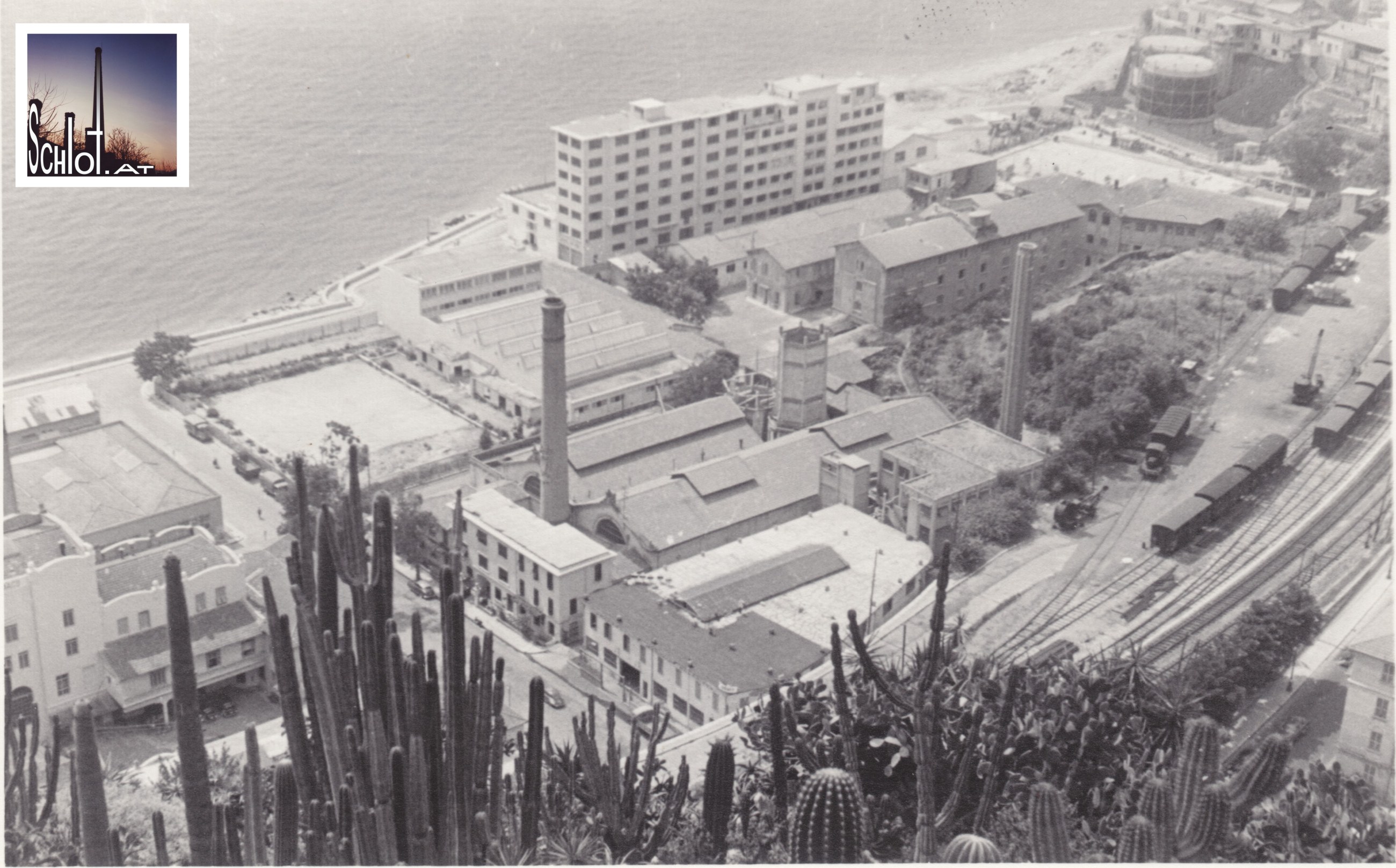

MC | Monte Carlo | Zone industrielle, usine à gaz | Industriegebiet und Gaswerk | ~ 1960

Die B-Seite eines Fürstentumes, aufgenommen von einem unbekannten Amateur, Anfang der 1960er Jahre [1].

Hier werden von einem der vielen Jardins aus Industriegleise und alte Industriebauten sowie ein Gaswerk in der Nähe des Bahnhofes Monaco/Monte Carlo abgelichtet.

Die Fabrik im Mittelgrund mit Kamin und langgestreckten Hallen dürfte der Eisenverarbeitung zuzuschreiben sein. Auffällig sind die zu Entlüftungszwecken abgehobenen Dachbereiche, die bei Vorhandensein von Öfen und in Industriehallen typisch sind. Am rechten Ende der Hallen ist ein mutmaßlicher alter Kühlturm zu sehen, daneben steht ein zweiter, nur noch als Gerüst vorhandener.

Rechts der Kühltürme steht ein zweiter kunstvoll gestalteter Kamin an einen häßlichen Betonbau angebaut, weiter rechts liegt eine ausgedehnte Brachfläche (und das im zweitkleinsten Staat der Welt) mit daran grenzender Werksbahn, deren Waggons gerade vom LKW aus beladen werden. Auf den Gleisanlagen sind ferner zwei mobile Kräne und eine kleine überdachte Beladerampe zu erkennen.

Vor dem Strand liegt ein flacher heller Industriebau mit modernem Shed-Dach.

In der rechten oberen Fotoecke finden sich etwas unscharf zwei monegassiche Gasometer am Fuße eines Abhanges. Nicht genug, am Abhang besteht eine Koks-Schüttung zu den Gasometern hinunter, ein Haus scheint ferner von Hochplateau bis zu den Gasoemtern hinunterzureichen – man denkt hier unweigerlich an ein Retortenhaus.

Selbstredend, dass Anlagen oder gar Brachflächen wie hier zu sehen sind, im heutigen Monaco keinen Platz mehr haben. Selbst die Gleisanlagen wurden mittlerweile in den Untergrund verlegt. Jeder Quadratmeter Bauland ist heute mehr als wertvoll.

Anfragen zu den Betrieben an das Stadtamt Monte Carlo und eine monegassiche Postkartensammlergemeinde blieben bisher unbeantwortet. Vielleicht passt das Foto nicht ins heutige Image des Staates. Dann ist unser dokumentarischer Zweck erfüllt.

[1]…AK “Echte Fotografie”, Postkartenteilung, ungelaufen. Eigentum schlot.at-Archiv. (07/09/2015)

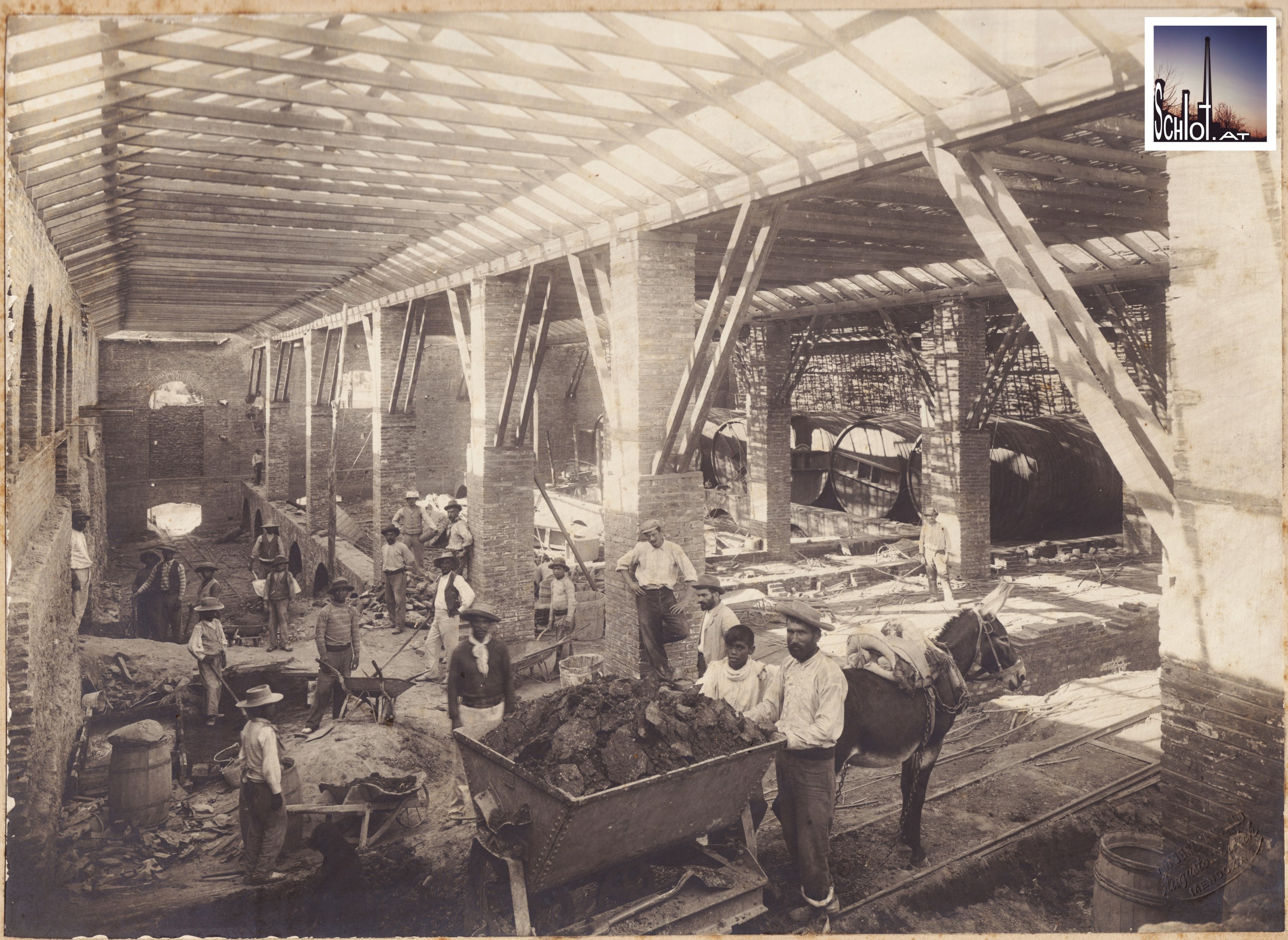

RA | M | Guaymallén | El Sauce | Weingut | 1905 | Arbeiterportrait XIII

Kontaktabzug [1] einer großformatigen Glasplatte aus Argentinen, ca. 1905. Das Foto zeigt Erdarbeiten in einem Weingut der nördlichen Provinz Mendoza, Department Guaymallén, Distrikt El Sauce.

Zu sehen sind neben großen Weinfässern Lorengleise, Arbeiter und zeitgenössisches Werkzeug. Ein interessanter Baustellen-Einblick ins Argentinien der Jahrhundertwende.

P.S. Jeder, der was auf sich hält, trägt eine Kopfbedeckung.

Quelle:

[1]…Albumin-Kontaktkopie 234 x 170 mm von Augusto Streicher, Mendoza, kaschiert auf Karton. Eigentum schlot.at-Archiv

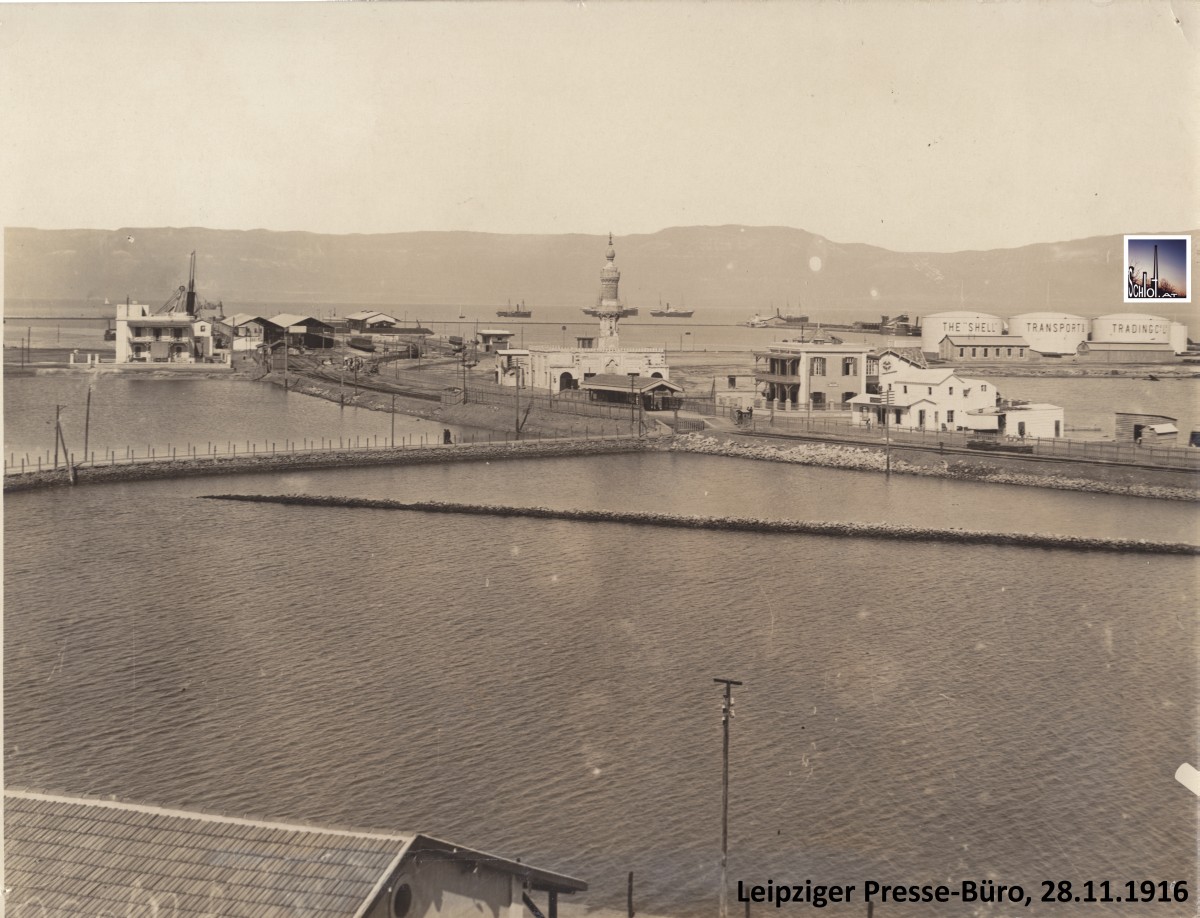

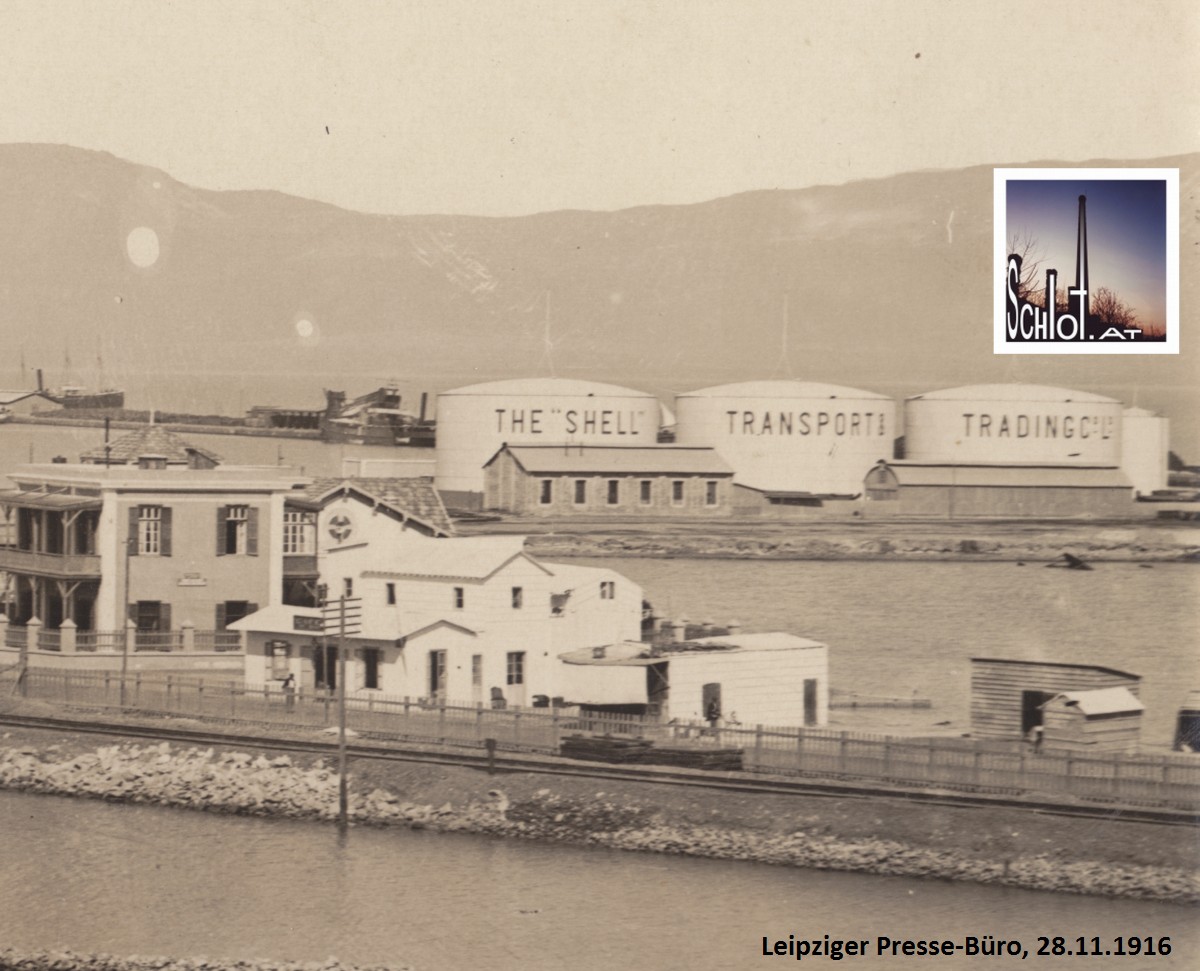

ET | Suez | Hafen mit Shell – Tanklager | 1916

Seltenes Militärfoto aus Port Suez, Ägypten [1].

Motiv: Hafen von Suez mit Leuchtturm und Shell-Tanklager.

SHELL ist seit 1911 in Ägypten aktiv [2].

Quellen:

[1]…Foto (232x180mm) des Leipziger Presse-Büros # 9019, genehmigt vom stellvertretenden Generalstab am 28.11.1916

[2]...Shell Egypt, abgefragt am 02.09.2015

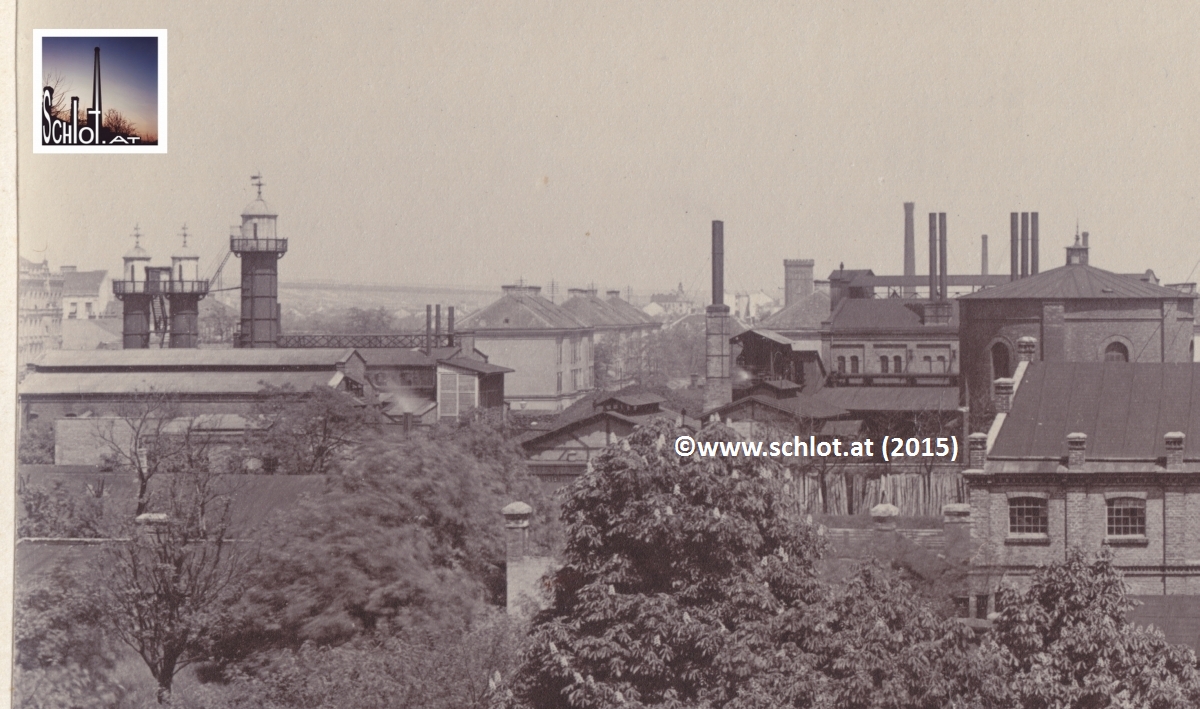

DE | WUN | Arzberg | Kraftwerk Arzberg | 1921

Mit dem Kraftwerk Arzberg, auch Bayernwerk genannt, verbindet die Arzberger Bevölkerung ein relativ modernes Braunkohlekraftwerk mit zwei großen hyperboloidförmigen Stahlbeton-Kühltürmen, das bis 2003 am Netz war und 2006 gesprengt wurde [1].

schlot.at hat ein Foto des Kraftwerkes aus dem Jahr 1921 [2] gefunden, das den Urzustand des 1915 errichteten [1] Industriebaues zeigt. Ohne Polemik darf hier von wunderschöner Industriearchitektur gesprochen werden.

Wikipedia [1] schreibt über den Urzustand 1915 Folgendes:

Um den durch zunehmende Elektrifizierung wachsenden Strombedarf von Oberfranken zu decken, schloss das Königreich Bayern im Jahre 1913 einen Vertrag mit der Berliner Elektricitäts-Lieferungs-Gesellschaft (ELG), in welchem sich die ELG verpflichtete, in der Region ein Kraftwerk zu bauen. Die ELG gründete für das Vorhaben 1914 die Bayerische Elektricitäts-Lieferungs-Gesellschaft AG (BELG) mit Sitz in Bayreuth als Tochtergesellschaft.

Als Kraftwerksstandort wählte die BELG die Stadt Arzberg vor allem wegen der günstigen Brennstoffanlieferung aus; per Bahnanschluss konnte Braunkohle aus dem nahegelegenen böhmischen Kohlerevier Falkenau angeliefert werden. Auch die günstige Kühlwasserversorgung aus der Röslau, die später vom eigens hierfür erbauten Feisnitz-Stausee übernommen wurde[4], spielte eine Rolle.

Mitte 1915, nach anderthalbjähriger Bauzeit, war das Kraftwerk fertiggestellt und nahm mit einer Leistung von 12 Megawatt elektrisch (zwei Maschinensätze von jeweils 6 MW) den Betrieb auf. Im Jahr 1924 schloss die BELG einen Stromliefervertrag mit dem Bayernwerk, und das Kraftwerk wurde an das 100-kV-Verbundnetz angeschlossen.

Das Kraftwerk wurde im Laufe der Jahrzehnte bedeutend erweitert und modernisiert. Die Stillegung erfolgte 2003, zwei Sprengungen sind aus 2006 dokumentiert [1].

Wir danken Hrn. Harald HELM, Hauptamtsleiter der Stadt Arzberg], für die Verifizierung des Fotostandortes als Kraftwerk Arzberg [3].

Quellen:

[1]…Kraftwerk Arzberg auf wikipedia.org, abgefragt am 02.09.2015

[2]…Kontaktkopie 139×88 mm mit Prägestempel “C. BAUER, Maler und Photograph – Arzberg”, gelaufen am 31.12.1921 von Arzberg nach Saalfeld

[3]…Email von H. HELM vom 31.08.2015

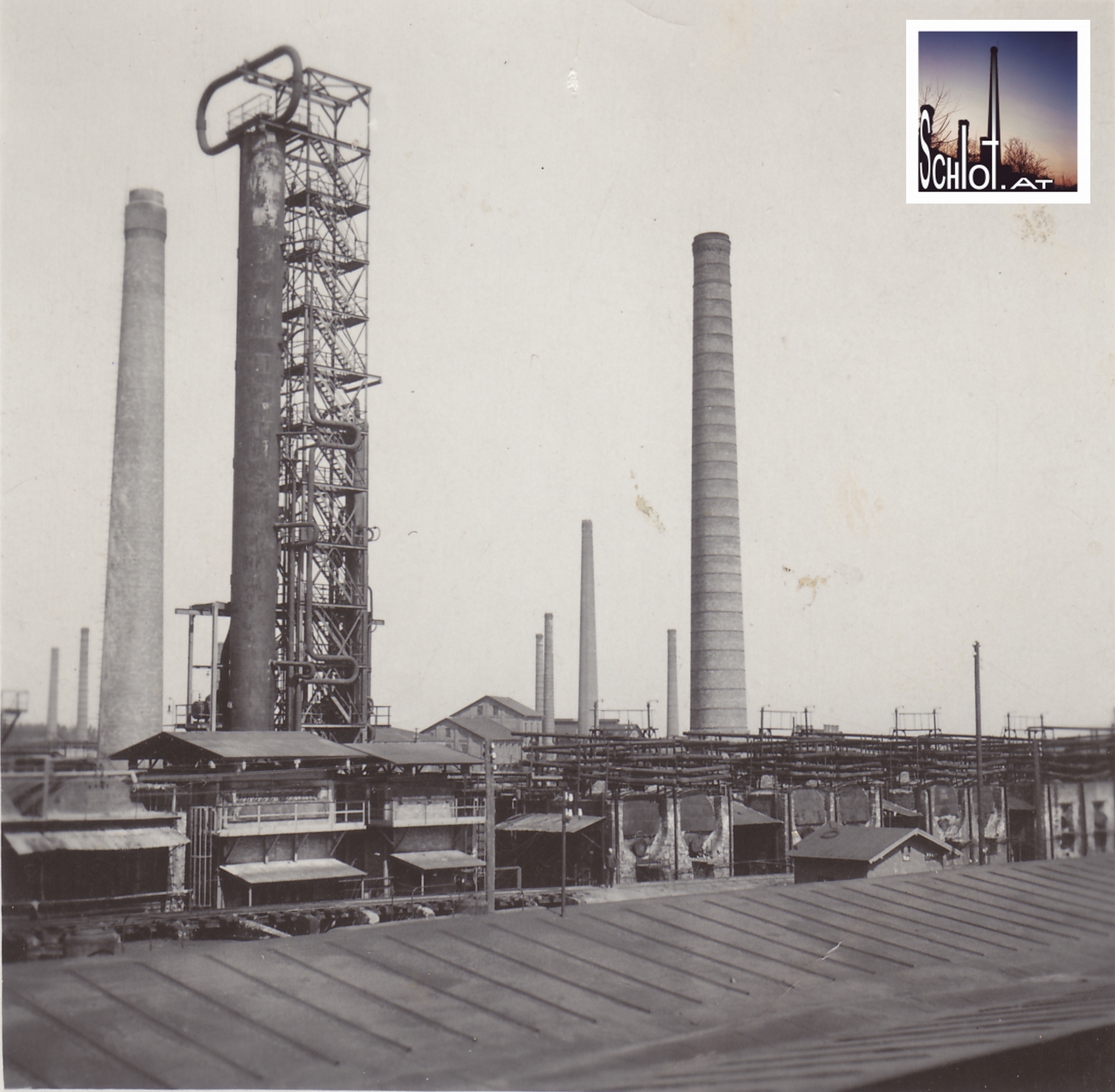

AT | 1210 Wien | Gaswerk Floridsdorf | ca. 1902-1905

Ansicht des Gaswerkes Floridsdorf von Süden [1]. Da der Fotostandort noch als “Floridsdorf, Niederösterreich” angegeben ist, kann von einem Aufnahmedatum vor 1905 ausgegangen werden. Der große Gasometer (Teleskopbauweise, Skizzenfarbe rot) im rechten, also östlichen Bildrand wurde 1902 errichtet [2].

Weiters sind westlich davon ein kleinerer Teleskopgasbehälter (Skizzenfarbe grün) und ein alter, gemauerter Gasbehälter (Skizzenfarbe blau) zu erkennen.Ebenfalls sichtbar sind zwei verfahrenstechnisch genutzte große Gebäude (Skizzenfarbe orange und violett) und ein niedriges Nebengebäude (Skizzenfarbe schwarz).

Die Aufnahme ist von Bedeutung, da das Gaswerk Floridsdorf, welches von der englischen Firma Imperial-Continental-Gas-Association (ICGA) betrieben wurde und ab 1902 über einen Bahnanschluss an die Kaiser-Ferdinands-Nordbahn verfügte, nur bis 1911 in Betrieb stand und in den 1920er Jahren dem Bau des Schlingerhofers weichen mußte [2]. Seine Funktion übernahm das damals neu errichtetete (städtische) Gaswerk Leopoldau.

Die genaue Verortung war durch den Stadtplan der Gemeinde Wien – Bereich Kulturgut möglich, der die Zuschaltung historischer Pläne unterstützt [3].

Quellen:

[1]…Glasplattenabzug/zeitgenössische Kontaktkopie 170×123 mm, Eigentum und Copyright schlot.at-Archiv

[2]…Gaswerk Floridsdorf auf wikipedia.org, abgefragt am 30.08.2015

[3]…wien.gv.at, Stadtplan, abgefragt am 30.08.2015

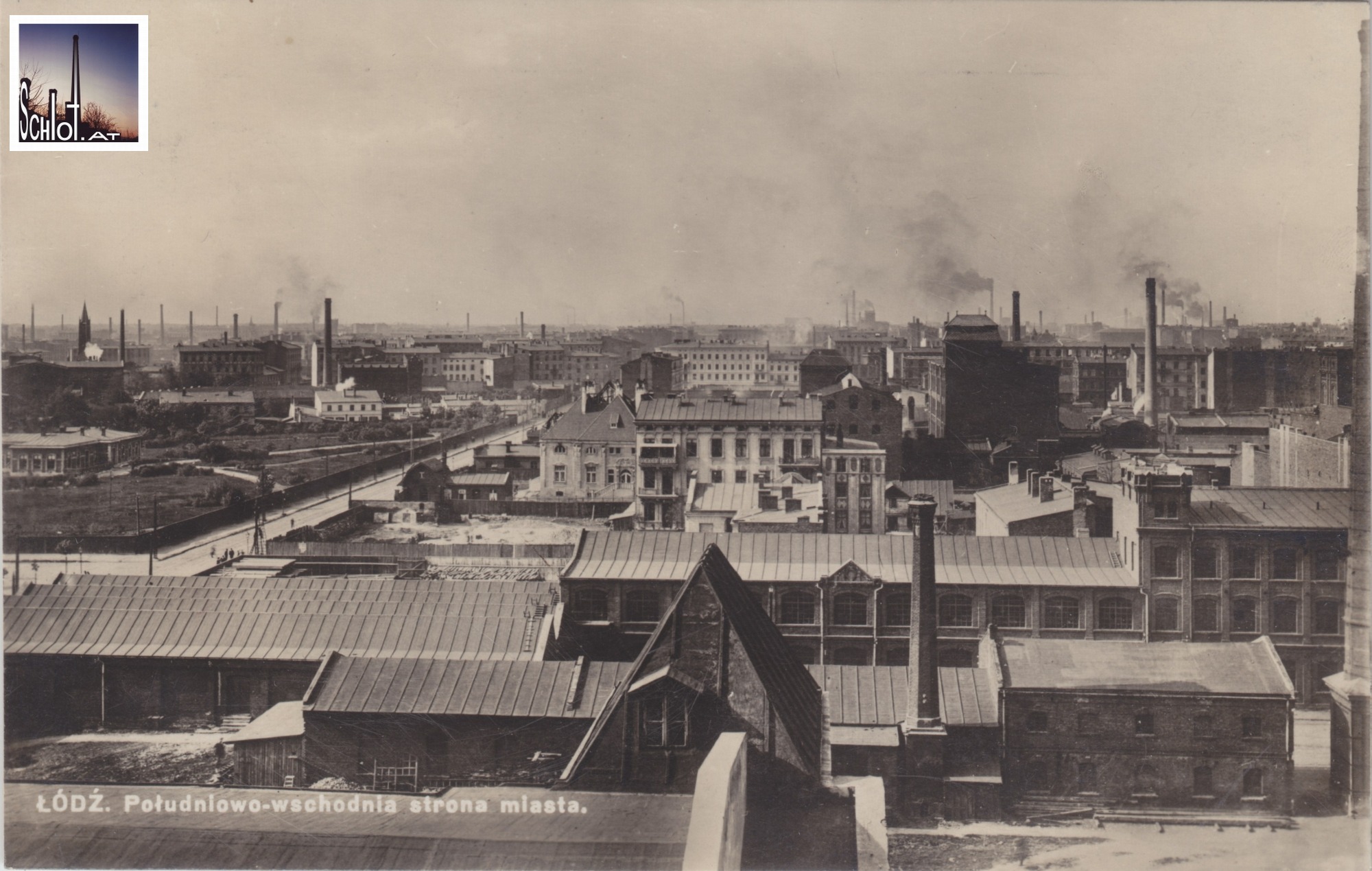

PL | Łódź | Südosten der Stadt | 1931

Echt-Photokarte von Łódź [1] anno 1931.Laut Beschriftung ist die Südostseite der Stadt zu sehen. Das Foto zeigt relativ schöne Industriearchitektur im rechten Mittelgrund und einen hohen Kamin am rechten Rand, der zur Häfte beschnitten ist.

Das Foto vermittelt einen relativ unverblümten Einblick in die Tristesse einer Industriestadt der Zwischenkriegszeit. Riesige Brachflächen, unzusammenhängende Verbauung, hunderte Meter lange Mauern und Zäune, deutlich merkbare Emissionen der vielen Schornsteine.

Quellen:

[1]… AK Łódź. Południowo-wschodnia strona miasta. 136x87mm. Gelaufen 06.09.1931 nach Wien 1. Eigentum schlot-Archiv

AT | 1050 Wien | Bericht über schlot.at in der Straßenzeitung AUGUSTIN

/Menschen, die für Schlote brennen/

Ende Juni 2015 wurden wir von Hrn. Robert SOMMER, Redakteur der Straßenzeitung AUGUSTIN, betreffend eines geplanten Artikels über unser Projekt informiert. Das Ergebnis erscheint in der Ausgabe #395 vom August 2015 in einer Auflage von 40.000 Stück [1]. Vermerk am Titelblatt, Bericht auf den Seiten 10-11.

Der Bericht dreht sich um die Geschichte des Projektes, diverse persönliche Schwerpunkte und unsere Arbeitsweise, die oftmals durch Zufallsentdeckungen beeinflußt wird.

Ein kurzer Vorschau hier in der Onlineausgabe – der ganze Artikel nur analog.

[1] Danke an Robert SOMMER und die kompetente AUGUSTIN-Redaktion für die professionelle Abwicklung.

für die Redaktion

vinyl79

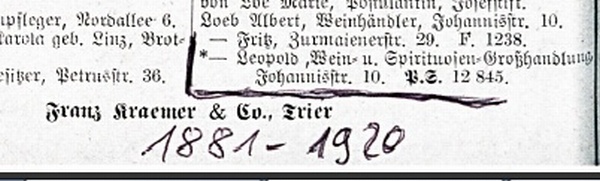

DE | TR | Trier | Weinbrennereien Leopold Loeb A.G. | 1921

Seitens schlot.at wurde eine Anfrage an das Stadtarchiv Trier betreffend näherer Unterlagen gestellt.

In zeitgenössischen Adressbüchern [2,3] wurden von den Archivmitarbeitern [4,5] zwei Einträge der Fabrik gefunden. Demnach dürfte der Firmenstandort (Leopold Loeb, Wein- und Spirituosengroßhandlung) bis etwa 1920 in Trier, Johannisstraße 10 gelegen haben. 1923/24 firmierte die Leopold Loeb AG, Weinbrennereien, Wein- und Spirituosengroßhandlung in der Luxemburgerstraße. Nach 1924 sind keine entsprechenden Einträge mehr vorhanden.

Quellen:

[1]…Foto von M. Bätz, Trier. AK im Eigentum schlot.at (Archivbestand seit 2015)

[2]…Adreß und Geschäfts – Handbuch der Stadt Trier; Verlag der Lintzschen Buchhandlung Fried. Val. Lintz, Trier. Ausgaben 1881-1920 , ohne Seitenangabe

[3]…Adreß und Geschäfts – Handbuch der Stadt Trier; Verlag der Lintzschen Buchhandlung Fried. Val. Lintz, Trier. Ausgabe 1923/24 , 140

[4]…Vielen Dank an Arnold Fusenig, Stadtverwaltung Trier – Stadtbibliothek/Stadtarchiv

[5]…Vielen Dank an Herbert Koenen, Stadtarchiv Trier

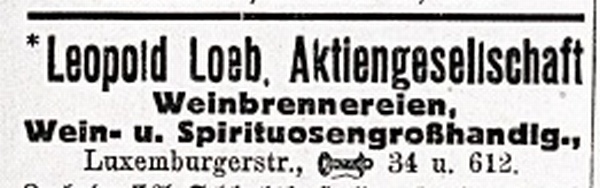

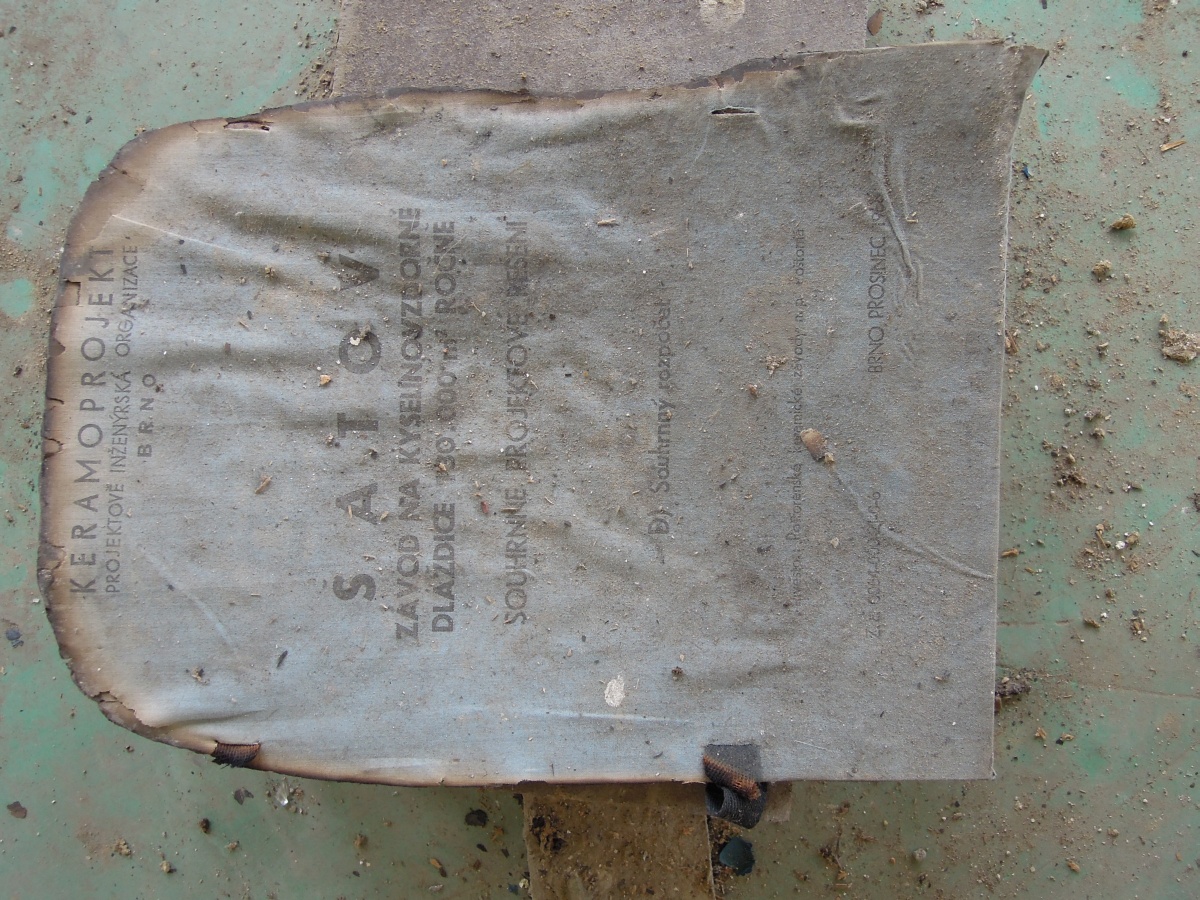

CZ | Šatov | Poštorenské keramické závody n.p., závod 2

Kurze Keramikgeschichte von Šatov:

Die Ortschaft Šatov nahe der tschechischen Grenzstadt Znojmo weist eine sehr lange Tradition in der Erzeugung von hartgebrannten Keramikerzeugnissen wie Klinkern und Bodenfliesen auf. In den Großstädten der Monarchie, in den südmährischen Dörfern und den Ortschaften des Weinviertels finden sich vielerorts noch heute die ockerfarbigen Klinker, die zur oftmals zur Straßenbefestigung und noch häufiger als Auskleidung für den Übergangsbereich zwischen Gehsteig und Straße genutzt wurden. In kaum einem Wiener Gründerzeithaus fehlen die charakteristischen Bodenfliesen aus der Gegend von Šatov, die es in und Formen und mit teils bunten, kunstvoll gestalteten Jugendstil-Ornamenten gibt.

Lokalaugenschein:

schlot.at (wh/mm) war auf der Spurensuche in Šatov und hat außer zwei verfallenden hölzernen Trockenhütten aus der Urzeit der Schattauer Ziegel- und Keramikproduktion nur noch verfallende Hallen eines nach dem Krieg neu errichteten kommunistischen Klinkerwerkes (Poštorenské keramické závody n.p.) vorgefunden. Nach höflicher Anmeldung beim Portier (das alte Direktionshaus ist noch bewohnt) durften wir ins Gelände.

Baulichkeiten:

Die Fabrik besteht im Wesentlichen aus vier der längs aneinander gefügten Hallen A-D von je 20m Breite. Die Hallen A-D haben – von Ost nach West gesehen – in etwa folgende Längen: A-70m, B-210m, C-150m, D-60m. Die Dachhöhe kann mit etwa 8m angegeben werden.

Nördlich an die Hallen A-C angrenzend liegt der zweigeschossige Verwaltungstrakt V.

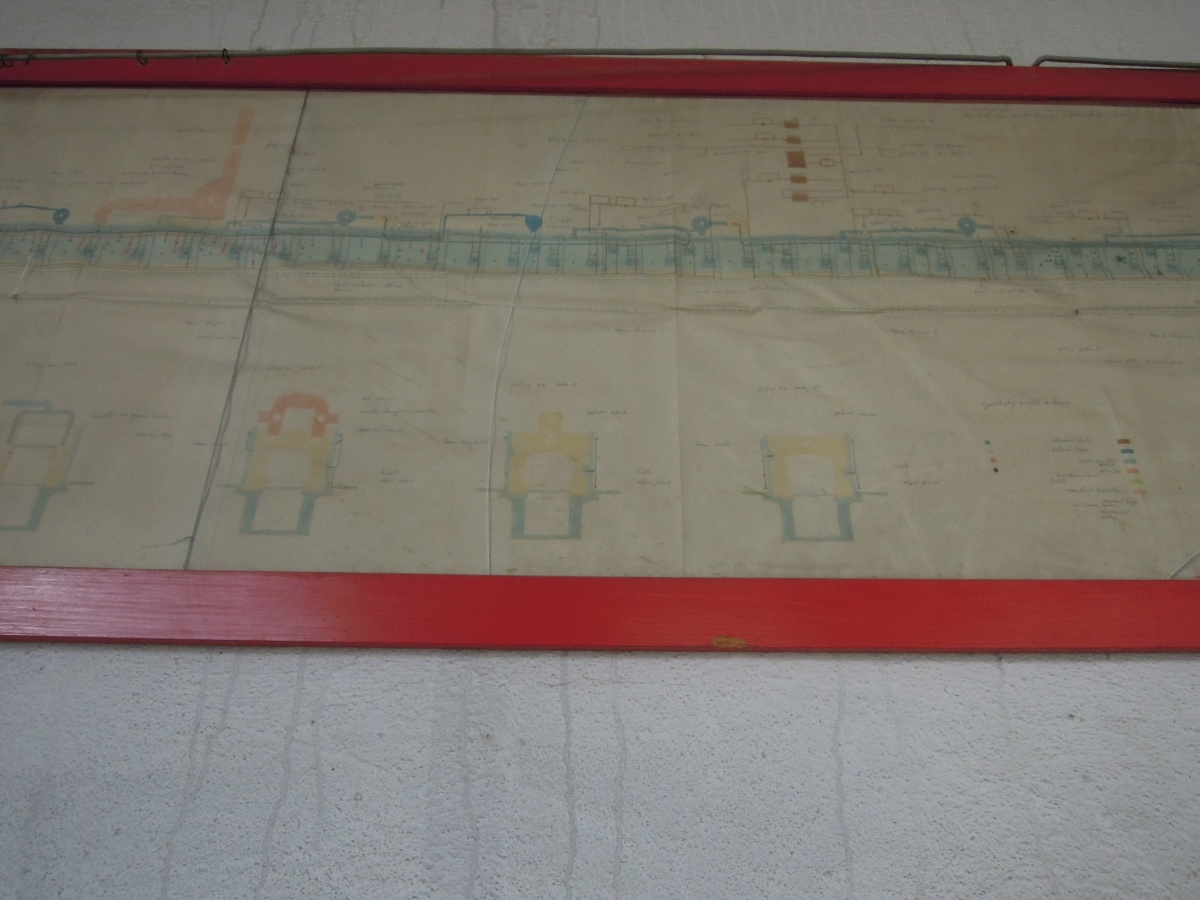

Halle A beinhaltet einige Autowracks sowie einen Steuerungsraum mit einem Werksplan (siehe Fotos).

In der Mitte der Hallen verlaufen Gleise. Die Produktion dürfte mittels maschinellem Durchschieben von vorgefertigten Keramikstücken durch stationäre Öfen erfolgt sein. Auf dem bereits erwähnten Plan sind eine Vielzahl von Be- und Entlüftungen und unterschiedliche Profile am Produktionsstrang eingezeichnet.

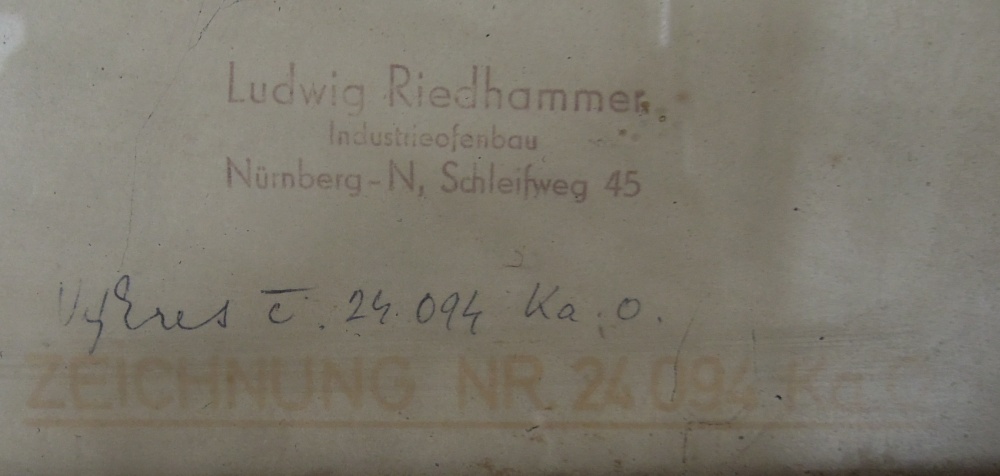

Am Nordende der leeren Halle B ist die Dachhöhe mit ca. 20m anzugeben. Hier war laut einem schematischen Maschinenplan der Fa. Industrieofenbau Ludwig Riedhammer, Nürnberg, ein Ofen mit weit über die Produktionsstrecke hinausreichendem Blechkamin angebracht. Da das Dach in diesem Teil der Halle B zwei runde, abgedeckte Ausnehmungen von je ca. 5 m Durchmesser ausweist, darf das frühere Vorhandensein von zwei Kaminen angenommen werden. In diesem erhöht gedeckten Teil der Halle B sind mächtige Maschinenfundamente unterbracht. Allem Anschein nach war in der Halle B/Nordteil die Hauptfeuerung für die Keramikproduktion untergebracht.

In der Mitte der Halle C liegt offensichtlich Rohmaterial für die Klinkerproduktion in Form eines Lehmberges.

In Halle C und Halle D ist eine Unterkellerung zu erkennen, an Halle D grenzt nördlich ein dreigeschossiger Verwaltungstrakt an.

Am Südrand der Halle B liegt im Freien eine Vielzahl an Schamottsteinen, die offenbar aus der ehemaligen Ofenauskleidung stammen. Sie tragen teils italienische Firmenstempel (wh).

Im Freigelände lagern teils halbfertige Klinker, die noch nicht hartgebrannt und in ihrem aussehen gewöhnlichen Ziegeln ähneln. Ferner sind zwei kleine Ziegelaufzüge und die erwähnten feuerfesten Steine gelagert. Um die Hallen herum bestehen teils befestigte Wege. Das Gelände liegt unmittelbar westlich des Bahnhofes von Šatov.

Unternehmen – Details:

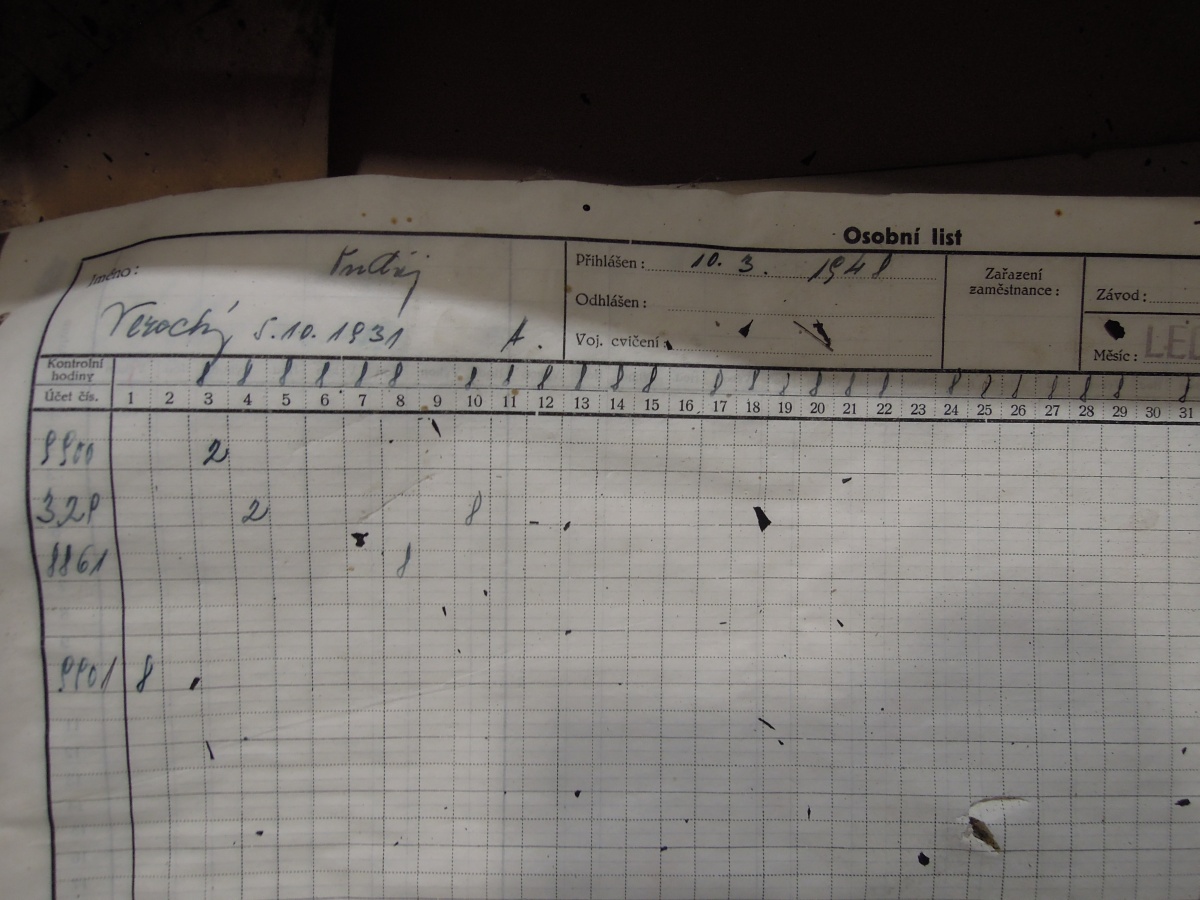

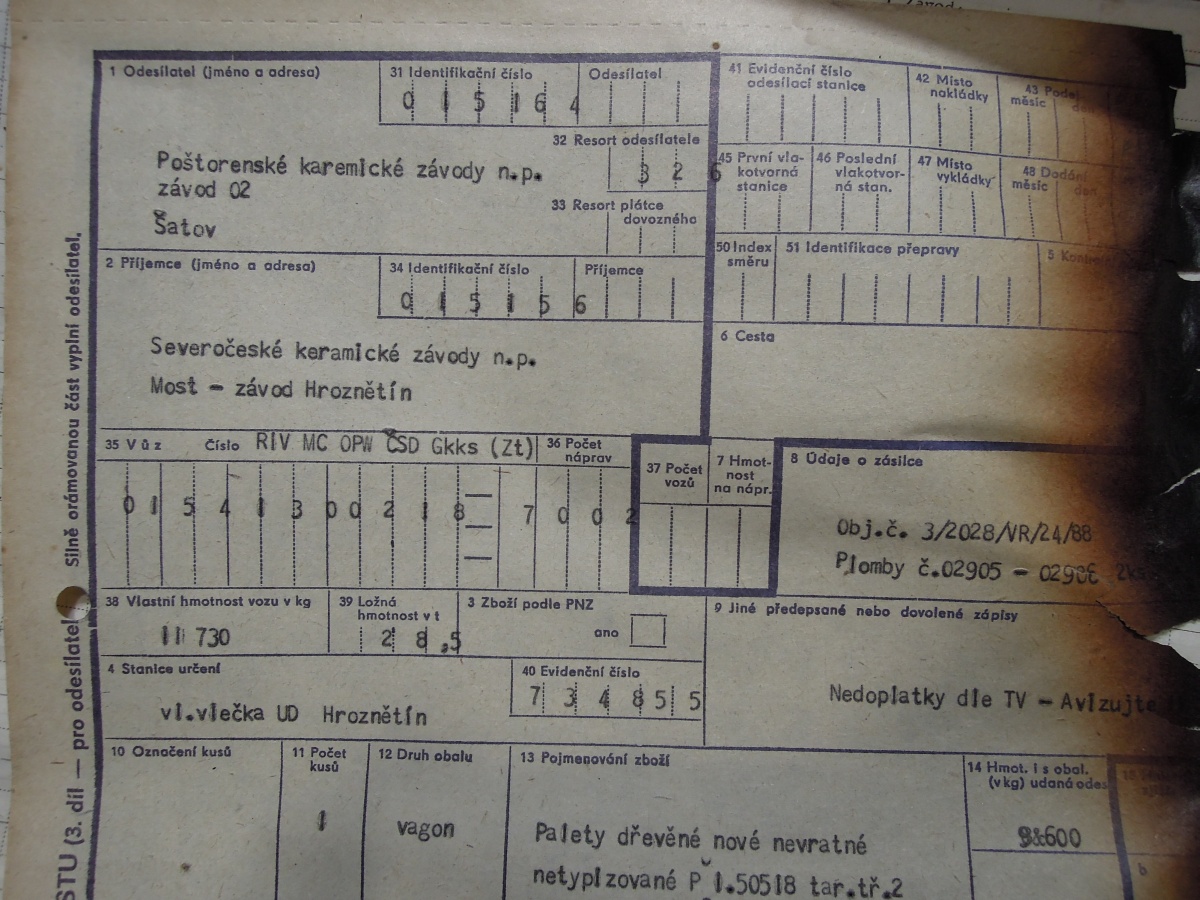

Den im devastierten Verwaltungstrakt vorgefundenen und teilweise angebrannten Unterlagen zufolge dürfe diese Fabrik nach dem 2. Weltkrieg als „Fabrik 2 – Šatov“ im Werkbund der Poštorner Keramikfabriken (Poštorenské keramické závody n.p.) geführt worden sein. Weitere Standorte waren laut den vorort gesichteten Unterlagen Břeclav-Poštorná und Znojmo-Lechovice.Projektunterlagen über eine neues Keramikwerk in Šatov (offenbar der hier dokumentierte Fabriksbau) datieren mit Ende der 1960er Jahre.

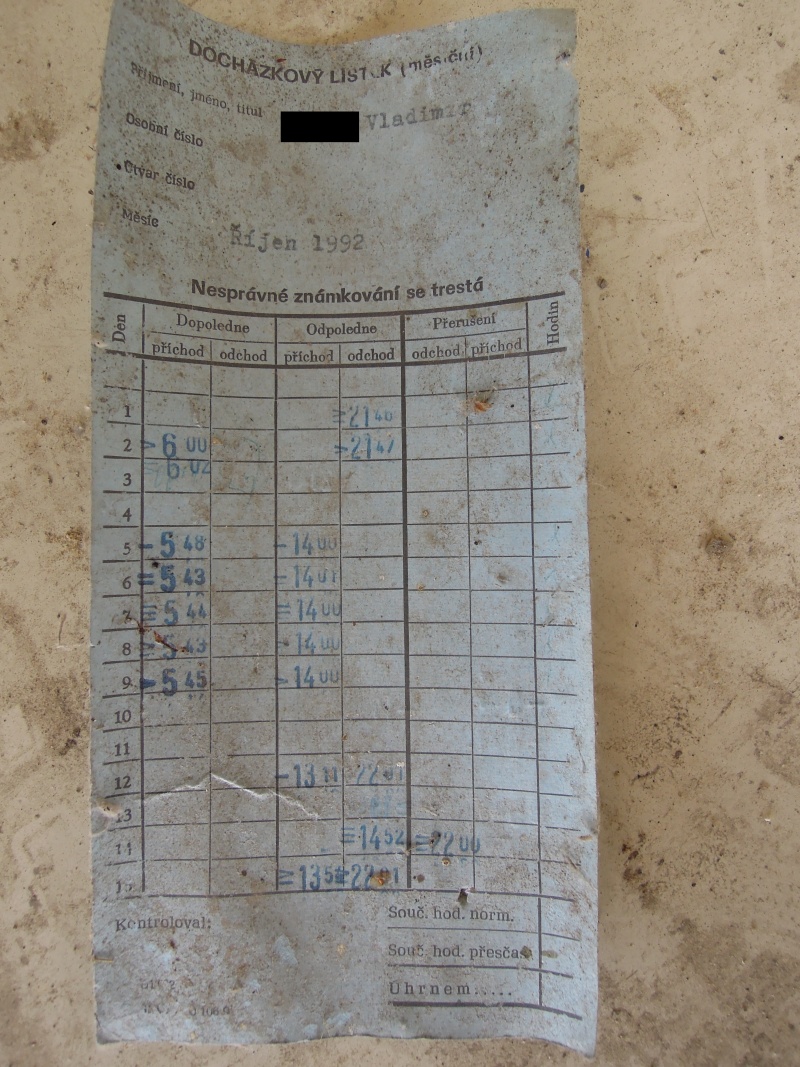

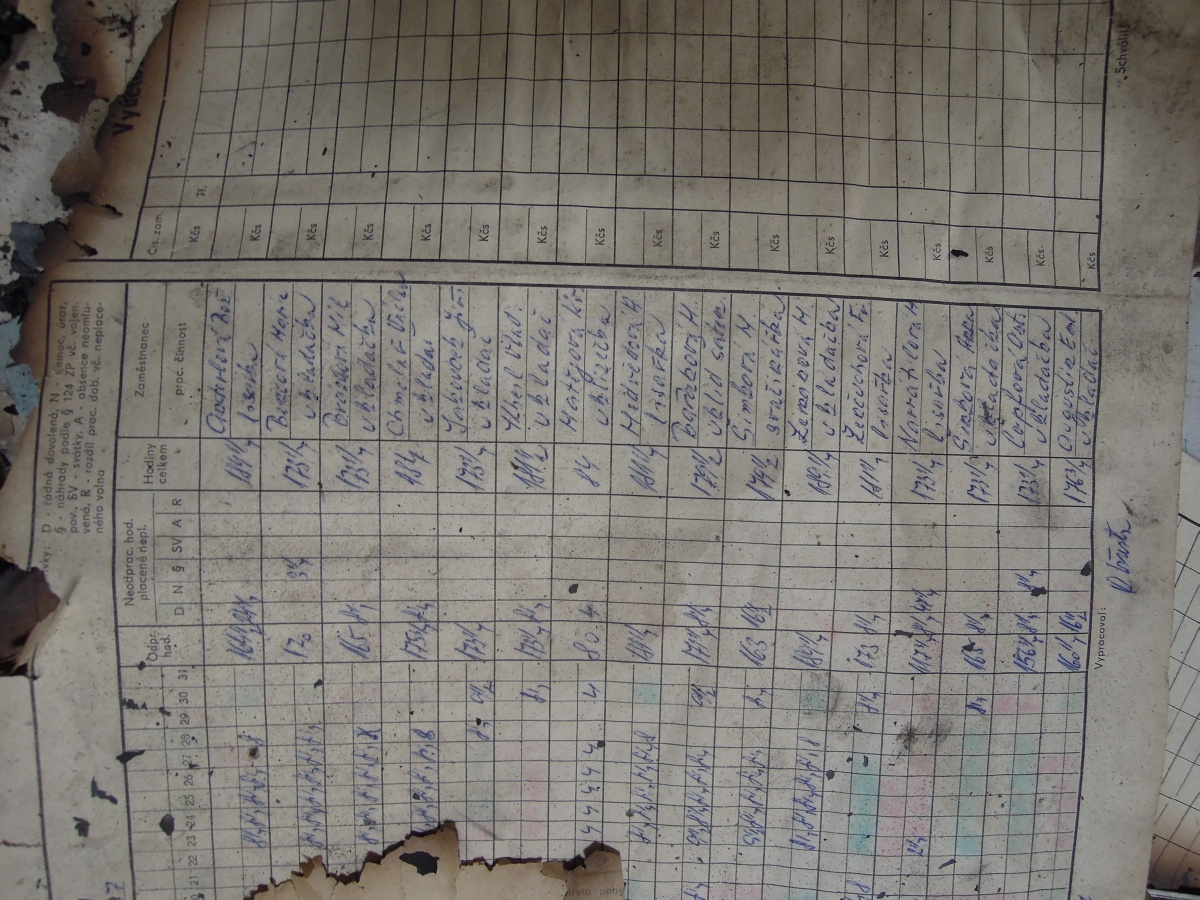

Die meisten aufgefundenen Belege (Stechkarten, diverse Arbeitslisten) stammen aus den 1970er Jahren, die jüngste Stechkarte datiert mit 1992. Vorort ausgewertete Unterlagen (Lohnlisten, Stechkarten) vom August 1972 weisen 97 Arbeiter, davon 26 weiblich aus. Im Februar 1988 waren 122 Personen, davon 53 weiblich im Beschäftigungsstand des Werkes Šatov.

AT | SP | Lendorf an der Drau | Ringofenziegelei Karl Kapeller, Feiertagsziegel

Seltener Urlaubsfund aus Petschnitzen, Bezirk Villach Land. Bei dem abgebildeten Dachziegel [1] handelt es sich um einen sogenannten Feiertagsziegel. Zu besonderen Anlässen verewigten sich Ziegelarbeiter mit mehr oder weniger orthographischen Kenntnissen im noch weichen Ton, also im Zuge der Lagerung der geschlagenen Ziegel in den Trockenhütten vor dem Brand. Es wurde üblicherweise mit Draht oder Ästen geschrieben.

Am hier gezeigten Exemplar, das wohl die Rückkehr eines Gesellen von der Walz dokumentieren soll, steht in Schreibschrift vermerkt:

„Nach langen Reisen kehr ich zurük in die Lendorfer Ziegelfabrik – Jakob Färber“.

Laut Angabe des Eigentümers Johann MIKL [2] kamen dieser und noch mehrere „nicht jugendfrei“ beschriftete Dachziegel aus den frühen 1920er Jahren bei der Neudeckung eines Schuppens am eigenen Bauernhof in Petschnitzen, Bezirk Villach Land, zu Tage. Der Lehm für die „sehr bruchsicheren“ [2] und gut gebrannten Ziegel stammt aus der unmittelbaren Umgebung des Bauernhofes von MIKL. Gemäß mündlicher Tradierung wurde von seinem Großvater die Verbringung in das Ziegelwerk Lendorf zum Brennen veranlasst [2].

Die zeitgenössische Literatur [3,4] weist für Lendorf an der Drau eine Ringofenziegelei Karl KAPELLER aus:

Daten 1925:

- Lendorf im Drautal / Karl KAPELLER, Holzhandel, Ringofenziegelei [3].

Daten 1959:

- Lendorf im Drautal / Karl KAPELLER, Ringofenziegelei, Möllbrücke 242, 21 Arbeiter [4]

Quellen:

[1] Foto schlot.at (2015)

[2] Freundliche Information von Johann MIKL, A-9581 Petschnitzen, Panoramaweg 28

[3] COMPASS VERLAG (1925): Industrie-Compass Österreich 1925/26, 296

[4] COMPASS VERLAG (1959): Industrie-Compass Österreich 1959, 408

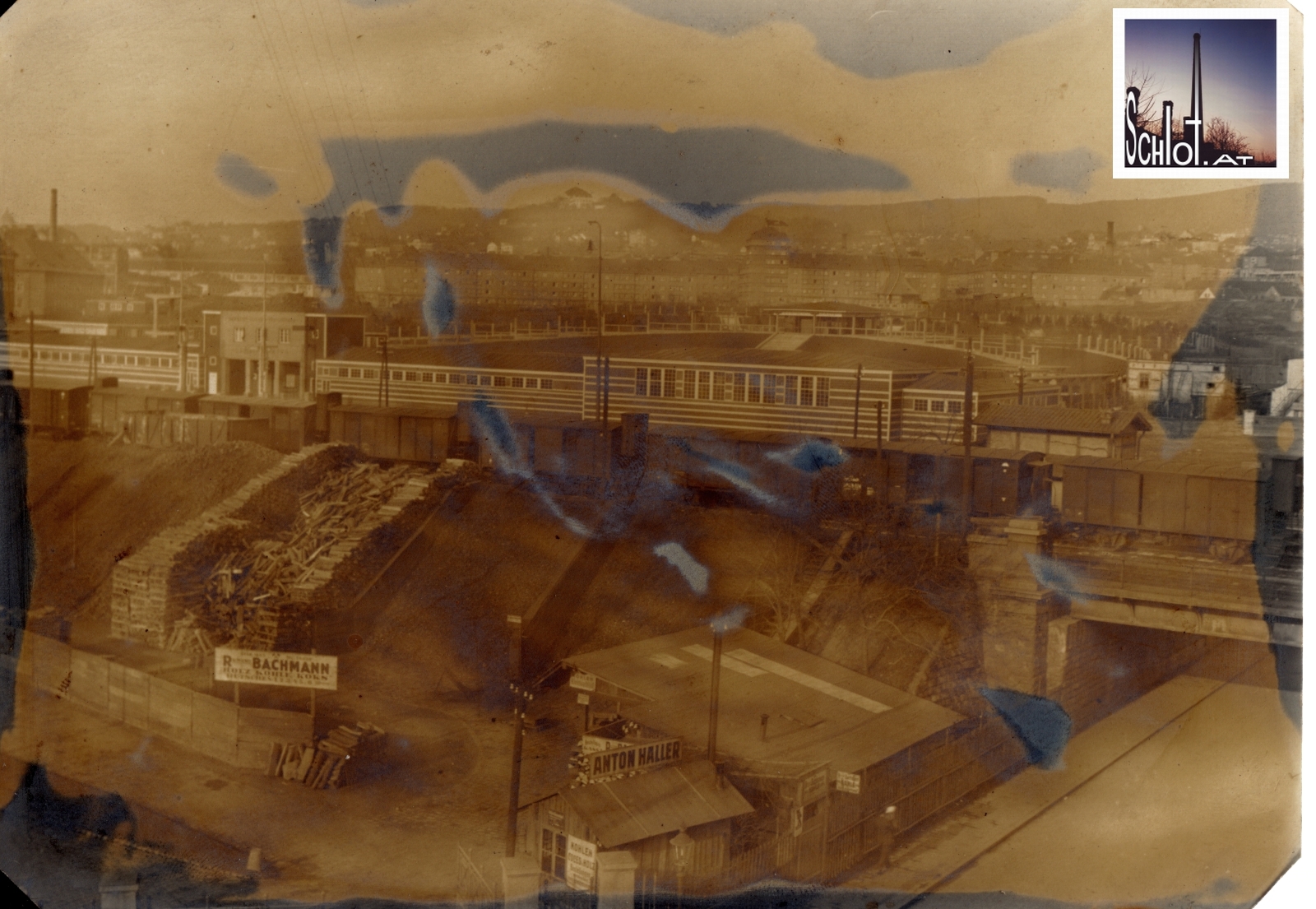

AT | 1170 Wien | Kohlerutschen Hernals | um 1930, abgetragen 2015

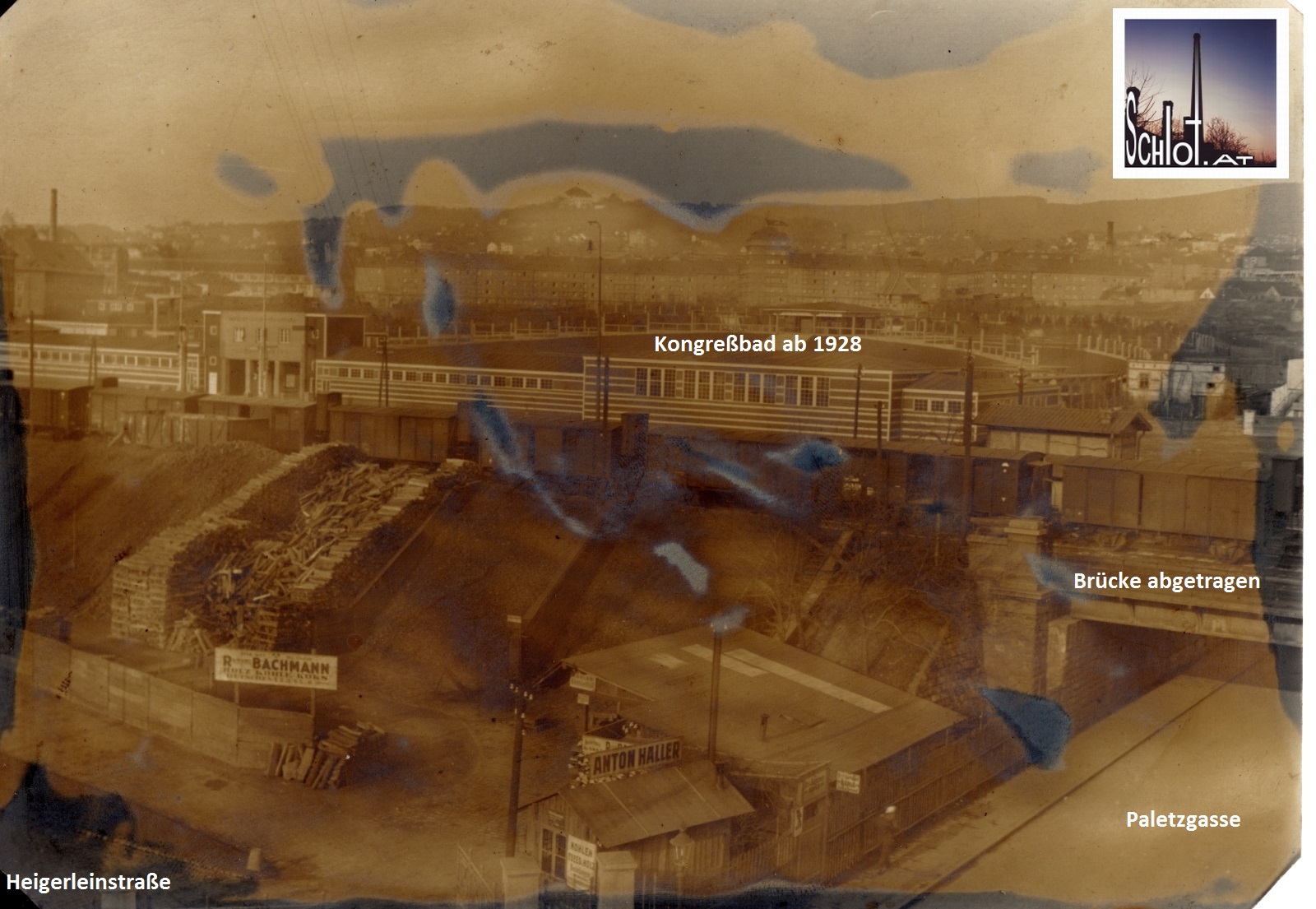

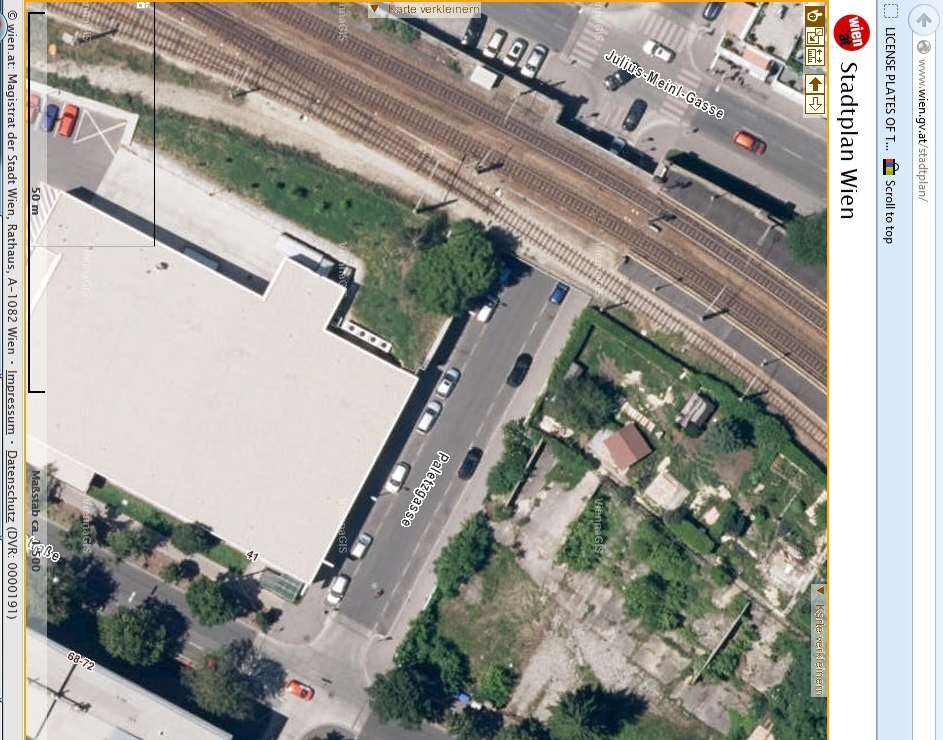

Sehr seltene Ansicht [1] der Hernalser Kohlerutschen in Wien 17., Heigerleinstraße/Paletzgasse. Das leider schwer beschädigte Foto wurde aus dem heute noch hier bestehenden architektonisch bestechenden Eckhaus aufgenommen und zeigt das vielschichtige Hernals der 1930er Jahre:

- Im Vordergrund die Liegenschaften der Kohlenhändler BACHMANN (Holz/Kohle/Koks, Rutschen 1,2,3,4,5,6) und HALLER (Eckgrundstück; Kohlen, Cokes, Holz). Dahinter zum Mittelgrund ansteigend die mittels Ziegel- uind Betonwänden voneinander angetrennten Kohlerutschen zur Lagerung der aus den Waggons herausgeschütteten Kohle

- Im Mittelgrund das von der Vorortelinie (heute S45) im Bereich Meinl-Fabrik abzweigende Kohlegleis mit Güterwaggons. Im rechten Mittelgrund übersetzt dieses Gleis die Paletzgasse, das Widerlager dieser heute abgetragenen Brücke ist anno 2015 noch erkennbar – siehe Foto

- Im Hintergrund das neu errichtete Kongreßbad (1928), dahinter der Sandleitenbau mit dem Kamin der dortigen Wäscherei

Die Kohlerutschen bestanden bis Sommer 2015, die vorgelagerten Grundstücke wurde extensiv zur Lagerung von Kfz-Wracks u.ä. genutzt.

Die Fotostrecke von 2011-2015 mit Planmaterial [2] soll die heutige Örtlichkeit mit dem Stand 1930 vegleichen und eine Spurensuche ermöglichen.

Quellen:

[1]…Silbergelatine-Kontaktabzug im schlot.at-at. Archiv (Bestand seit 07.02.2013)176×128 mm

[2]…wien.gv.at, Vienna GIS, ferner: alter Stadtplan, Zitat im Foto

INT | Suchanfrage | Raffinerie | vermutlich Österreich um 1930/35

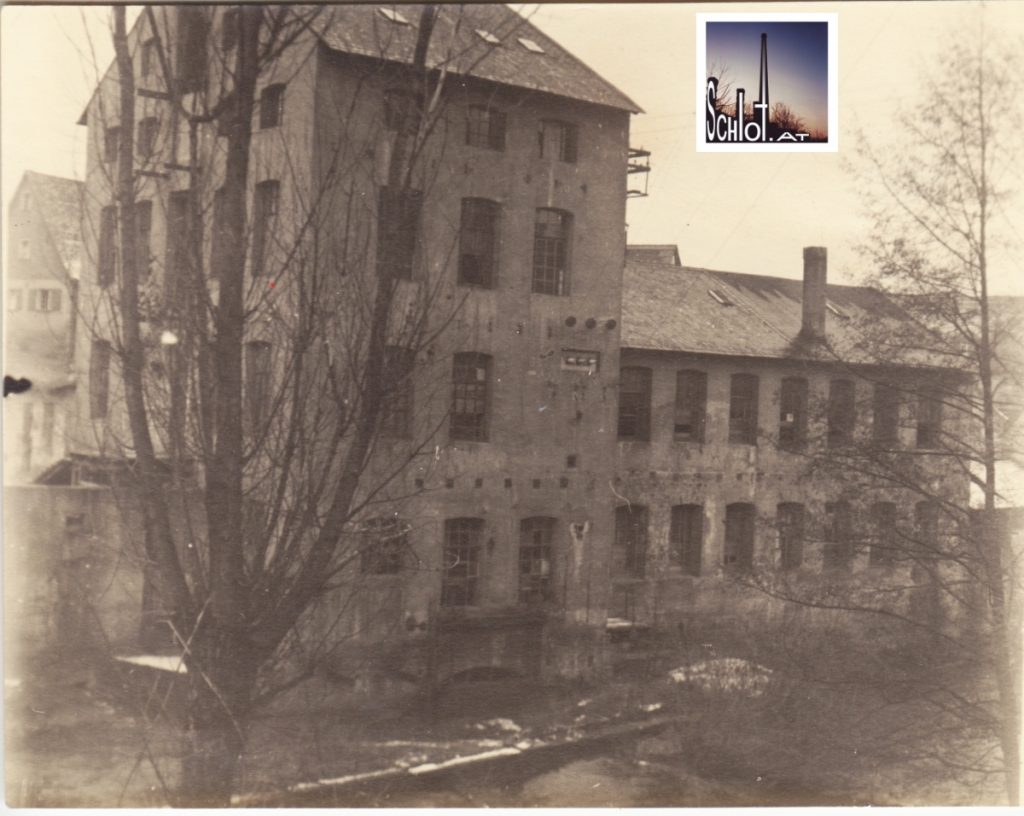

AT | NK | Schwarzau am Stfd. | Holzstofffabrik der Akt.-Ges. der Pittener Papierfabrik

Ruinenfoto [1] der Holzstofffabrik Schwarzau aus ca. 1944.

Die Fabrik war eine von zwei Holzstofffabriken der Akt.-Ges. der Pittener Papierfabrik und wies 1925 folgende Einrichtungen auf:

* 556 HP Wasserkraft

* 2 Schleifapparate

* 1 Saugsiebmaschine

* 2 Pappenmaschinen

* 45 Arbeiter [2]

Am Foto ist deutlich der Durchlass eines Werkskanales zu erkennen, an dem die Wasserkraft mittels Turbine gewonnen wurde.

Weitere Standorte der Akt.-Ges. der Pittener Papierfabrik waren: Wien (Zentrale), Pitten, Wampersdorf, Buntpapierfabrik Breitenau, Holzstofffabrik Olbersdorf bei Edlitz [3]

Quellen

[1] Foto 109×85 mm, schlot-Archivbestand seit 2015. Beschriftung rückseitg: „Fabrik in Schwarzau ca. 1944“

[2] Compass Verlag (1925): Industrie-Compass Österreich 1925/26, Wien. 1366

[3] Compass Verlag (1925): Industrie-Compass Österreich 1925/26, Wien. 1368

AT | BM | St. Barbara im Mürztal | Veitscher Magnesitwerke AG | um 1950

Zwei neue Foto-Postkarten im schlot-Archiv [1] [2] zeigen Aufnahmen der Ortschaft Veitsch, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Die alte Bergbaugemeinde Veitsch [3] erfuhr ihren Aufschwung durch die Etablierung der Veitscher Magnesitwerke AG (kurz VMAG) anno 1899 [4].

Der Industrie-Compass Österreich 1926 enthält betreffend den Standort Veitsch folgende Eintragungen betreffend der maschinellen Ausstattung [5]:

- 14 Schachtöfen

- 1 Rotierofen

- 5 Mendheimöfen

An den Standorten Veitsch, Breitenau, Trieben (Stmk.) und Eichberg (NÖ) wurden Rohmagnesit, Magnesit kaustisch, sintergebrannt, Magnesitmehl, Magnesitmörtel, Magnesitsteine für Mischer, Magnesitziegel, Konverterdüsen und Bauplatten erzeugt [4]. Noch 2015 besteht unter der RHI ein Magnesit-Verarbeitungswerk mit weltweiten Kunden [3].

Die Fotos [1] und [2] zeigen die Anlagen der VMAG und Teile des 1968 eingestellten [3] Bergbaues um 1950.

[1]…Foto-Postkarte P. Ledermann, Wien I., Fleischmarkt 20, 36204, gelaufen am 07.08.1952

[2]…Foto-Postkarte P. Ledermann, Wien I., Fleischmarkt 20, 36198, gelaufen am 27.08.1953

[3]…Veitsch-Industrie auf wiki, abgefragt am 22.06.2015

[4]…COMPASS VERLAG (1926): Industrie-Compass 1925/26, Band I Österreich, 436

[5]…COMPASS VERLAG (1926): Industrie-compass 1925/26, Band I Österreich, 431

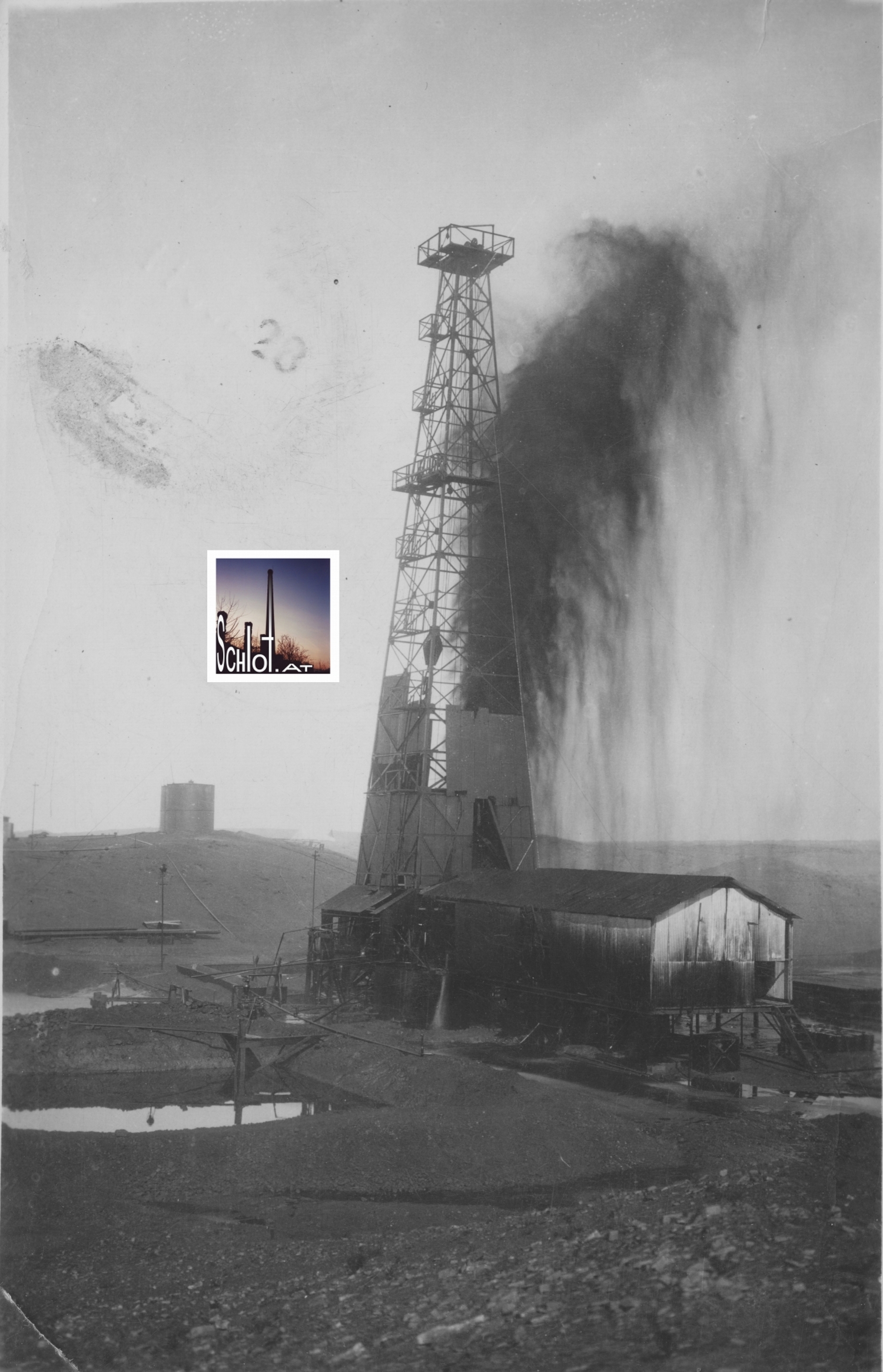

IQ | Kirkuk | Ölfeld Baba Gurgur | بابا كركر| 1927

1927 wurde im Nordirak an der Grenze zu den dortigen Kurdengebieten nach Öl gebohrt. Im Ölfeld Baba Gurgur بابا كركر nahe der Stadt Kirkuk wurde man 1927 fündig und erbohrte eine Ölquelle, die bis heute eine der bedeutendsten Quellen des Irak darstellt. Erst zehn Tage nach der Erschließung der Quelle konnte die abgebildete Öleruption mittels Pumpeninstallation kontrolliert werden, bis dahin wurde das umliegende Wadi mit einer bedeutenden Menge Erdöls kontamininiert. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis Ende 1927 an [1].

Die oben gezeigte Echtfoto-Postkarte [2] kam ohne Kenntnis der fotografierten Örtlichkeit ins schlot-Archiv. Sie ist rückwärtig mit osmanischem Text beschriftet. Aufgrund der Vermutung, es handle sich um einen osmanischen Text, wurden seitens schlot.at Fr. Dr.Gisela Procházka-Eisl [3] und Fr. Dr. Claudia Römer [4] vom Institut für Orientalistik der Universität Wien zu dem Karteninhalt mittels Scan-Übermittlung um Übersetzungshilfe ersucht.

Sie gaben zu dem Geschriebenen an: "Türkiye – Izmir", vielleicht noch ein "doktor"; und rechts samimi (?) hürmetlerimi takdim ederim, was in etwa (aufrichtig, herzlich) "hochachtungsvoll" heißt." Weiters konnte letzterer Satz um den Absendeort komplettiert werden: "Kerkükden samimi hürmetlerimi takdim ederim" (Ich entbiete meine aufrichtige Ehrerbietung aus Kirkuk). [3] [4].

Über Internet-Recherche konnte seitens schlot.at mit diesem Wissen festgestellt werden, dass der auf der Postkarte gezeigte Bohrturm mit dem Bohrturm im Ölfeld Baba Gurgur identisch ist. Man vergleiche die Beschädigungen an der hölzernen Bohrturmverkleidung.

Quellen:

[1]…Baba Gurgur, abgefragt am 17.06.2015

[2]…Postkarte 129×83 mm Belichtungsfläche, datiert mit 11.11.1929, gelaufen jedoch am 11.11.1928, Eigentum schlot.at-Archiv seit 05/2015

[3]…Danke an A.o.Univ.Prof.Mag. Dr. Gisela Procházka-Eisl, Institut für Orientalistik der Universität Wien

[4]…Danke an A.o.Univ.Prof. Mag. Dr. Claudia Römer, Institut für Orientalistik der Universität Wien

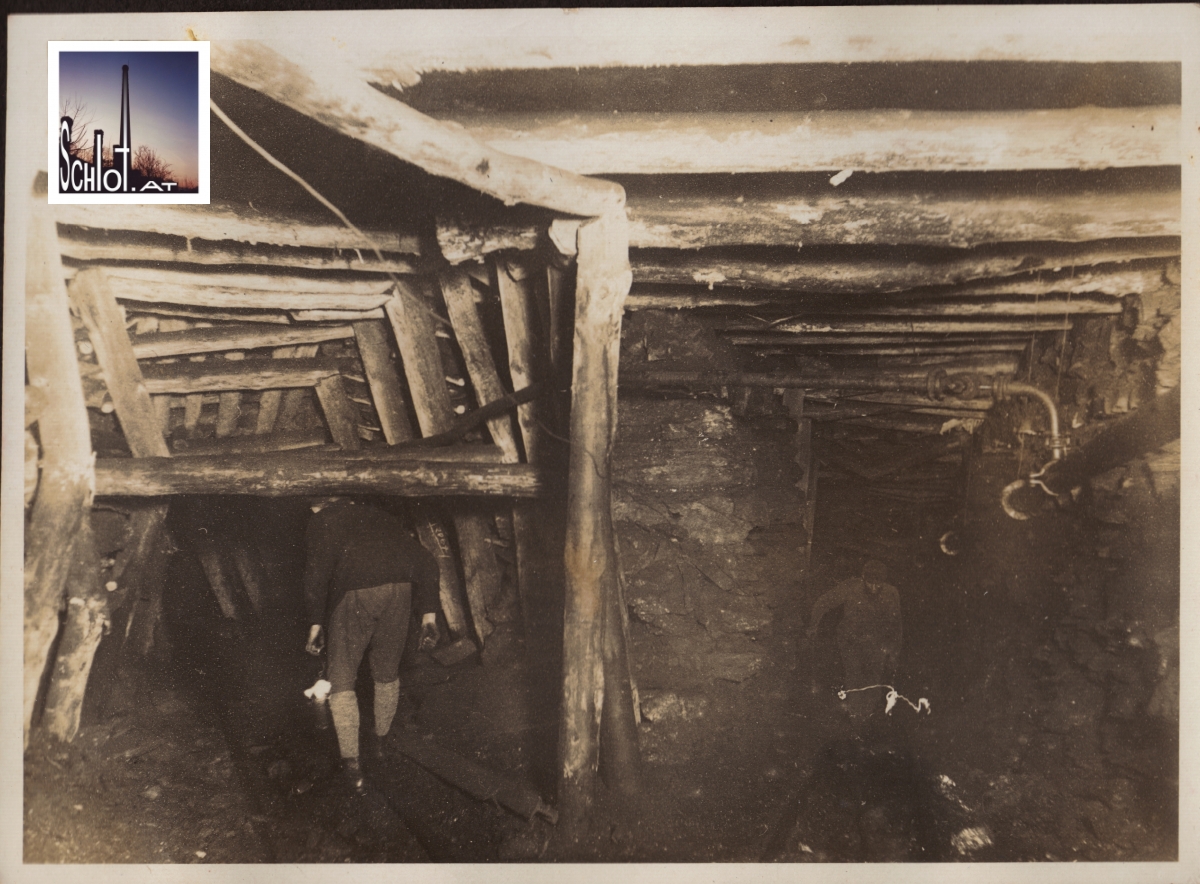

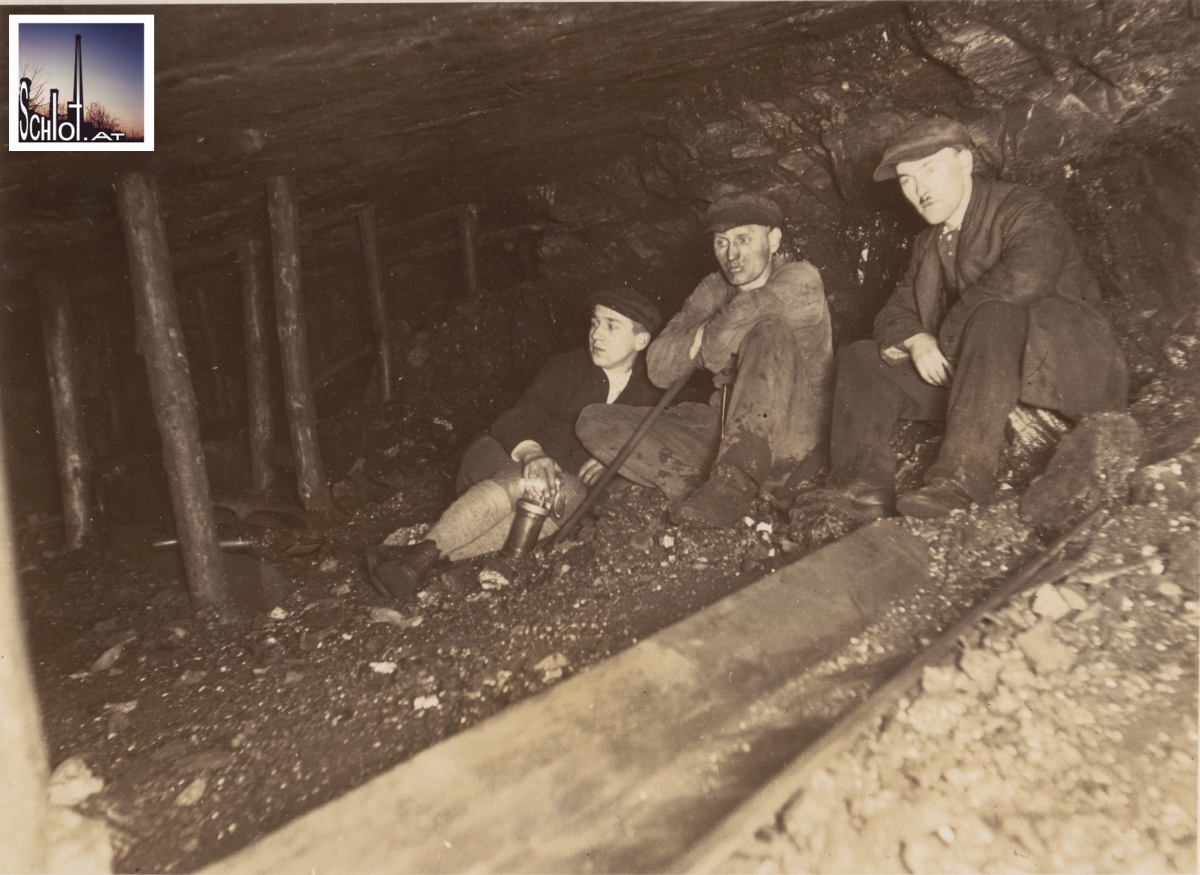

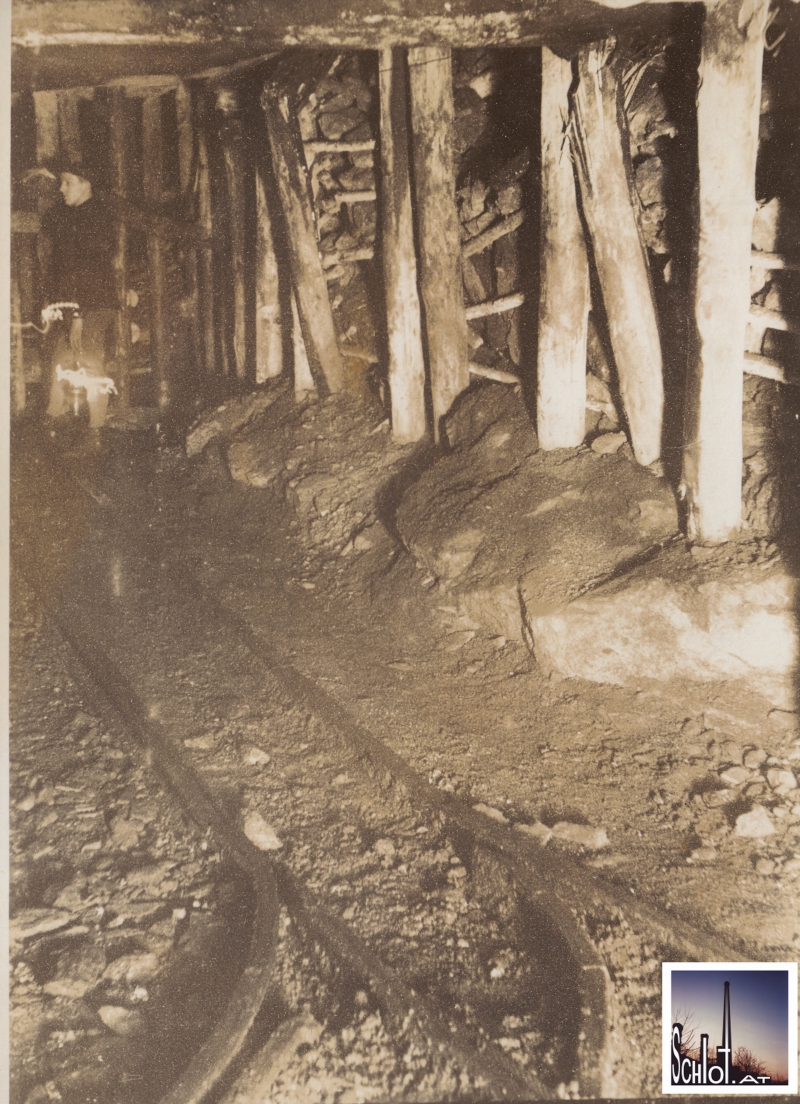

DE | AC| Eschweiler | Arbeiterportait IX – XI | Kohlegrube des E.B.V. | 31.12.1927

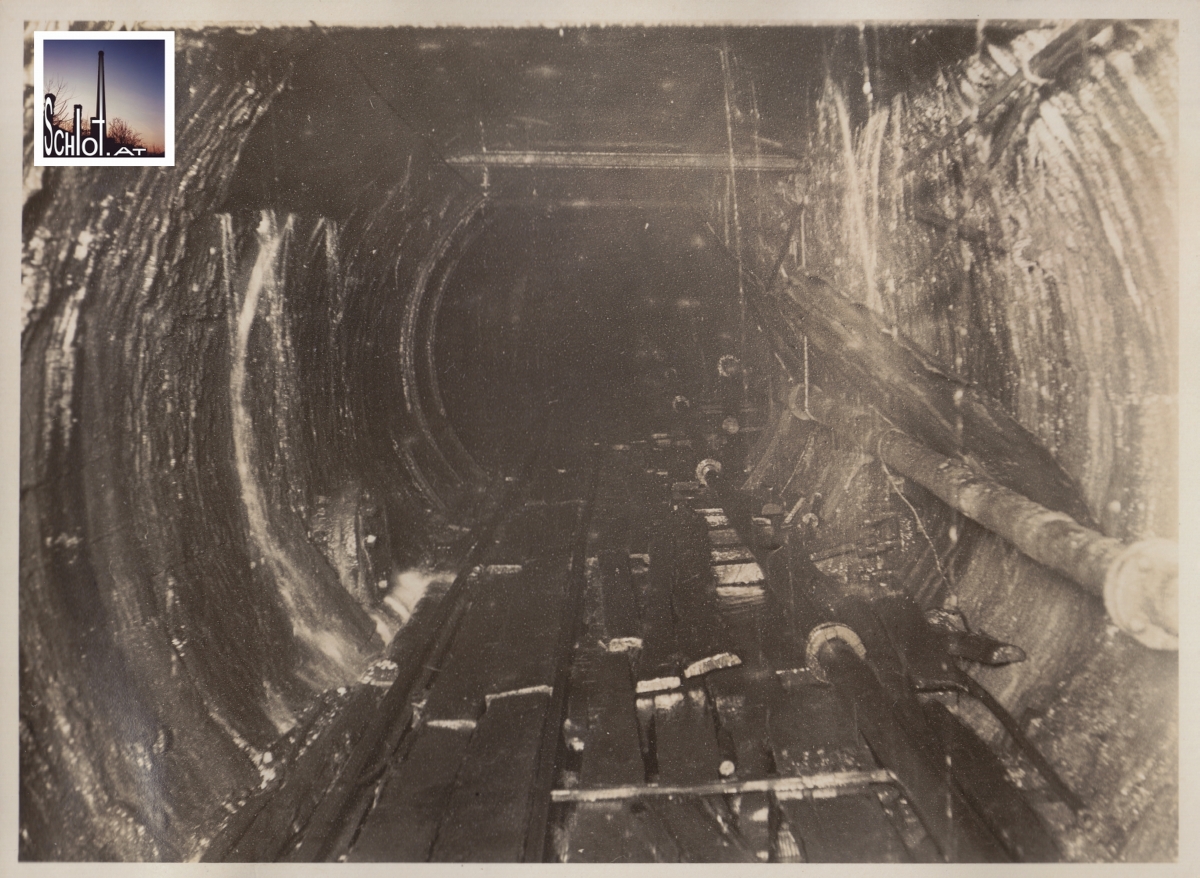

schlot.at zeigt vier äußerst seltene Aufnahmen [1] aus dem Aachener Steinkohlenrevier bei Eschweiler. Die Aufnahmen stammen vom Silvestertag 1927 und wurde in einer Grube des Eschweiler Bergwerks-Verein (E.B.V.) Tiefe von 490 m unter Tage aufgenommen. Sie zeigen Knappen und Steiger bei der Arbeit und geben Aufschluss über die harten Arbeitsbedingungen unter Tage. Man beachte die niedrige Arbeitshöhe im Flöz und die starken Wassereintritte.

Sohle 4, 490 m Tiefe, Durchgänge zu den Kohlelagern

Quelle:

[1]…vier Kontaktabzüge vom 31.12.1927, Eigentum schlot.at seit 05/2015

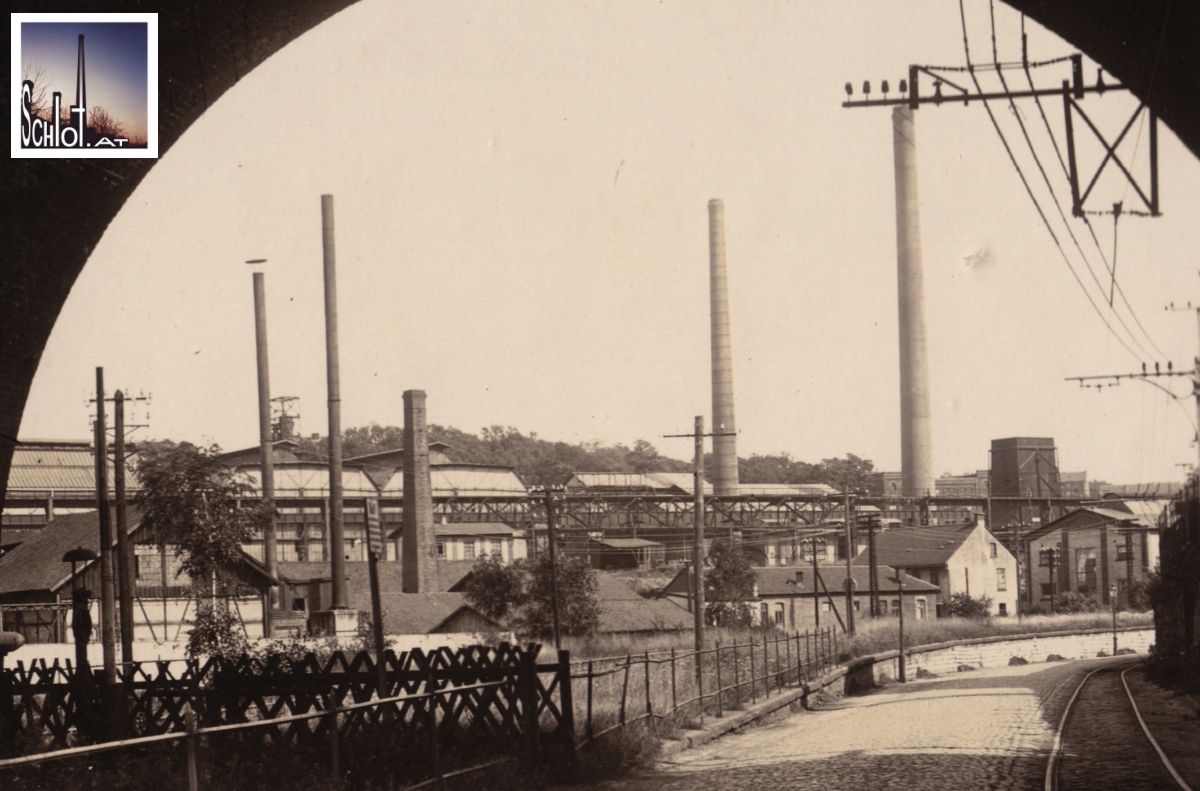

DE | AC | Eschweiler | Walz- und Puddelwerk "Pümpchen" | 1927

Historische Aufnahme [1] vom sogenannten “Pümpchenwerk” in Eschweiler. Es handelt sich um ein Walz- und Puddelwerk und somit um einen eisenverarbeitenden Betrieb, der Rohmaterial aus der nahen Concordiahütte in Eschweiler bezog. Gut erkennbar ein holzverkleideter Kühlturm mit quadratischem Grundriß.

[1]…Amateur-Kontaktkopie, rückseitig datiert mit 08.08.1927

DE | AC | Eschweiler | Concordiahütte | 1927

schlot.at hat zwei Amateurfotos [1] von den Roheisenwerken Concordia-Hütte in Eschweiler erworben. Es wurde von 1856-1940 Roheisen erzeugt [2].

Quellen:

[1]…Zwei Amateur-Kontaktkopien aus Nachlass, rückseitig datiert mit 31.07.1927, Eigentum Archiv schlot.at

[2]…www.eisenbahn-stolberg.de, abgefragt am 17.06.2015

RU/UA | Sewastopol/Tscherkes-Kermen | Sägewerk | 1942-1944

Foto eines Sägewerkes, laut Angaben des Foto-Vorbesitzers aus dem Bereich des Dorfes Tscherkes-Kermen, Oblast-Grenze Sewastopol/Krim. Foto [1] im schlot-Archiv seit 04/2015.

[1]…Kontaktkopie mit 93×63 mm Belichtungsfläche, Foto vom UdSSR-Feldzug 1942-1944