Anbei eine kurze illustrierte Firmengeschichte für das Donauwerk Ernst KRAUSE & Co, [1-3], später die Ernst KRAUSE & Co AG [4-5] in Wien – Leopoldstadt, heute als Krauseco Werkzeugmaschinen GmbH [10] in Wien 12 etabliert.

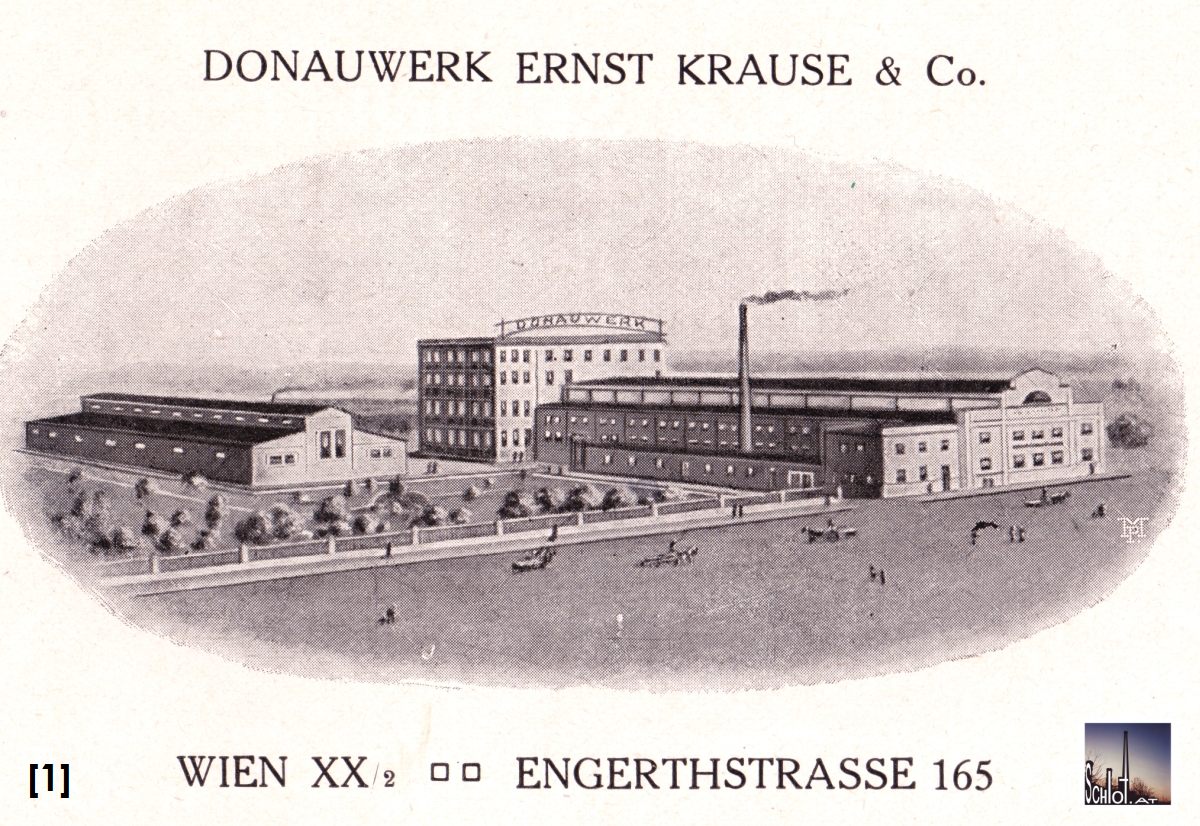

Laut Compass 1925 [4] wurde das Unternehmen 1905 gegründet. Es wurden Präzisions-Werkzeugmaschinen und –werkzeuge erzeugt, importiert und exportiert [3]. Im schlot.at-Archiv befindet sich ein Katalog von importierten amerikanischen Werkzeugmaschinen aus 1911 [1], der durch seine geschmackvolle Jugendstil-Typographie ins Auge sticht. Darin ist eine Zeichnung über das Firmengelände enthalten – siehe Fotos. Ferner liegt uns ein Arbeitsübereinkommen aus 1913 vor. Katalog, Arbeitsübereinkommen und ein zeitgenössischer Bezirksplan [2] belegen die ursprüngliche Adresse „Wien XX/2, Engerthstraße 165“. Für die Pionierzeit der Firma werden Niederlassungen in Prag und Budapest erwähnt [1,3].

Jüngere Nachweise aus 1925 und 1930 [4,5] geben eine Adressänderung nach „Wien XX/2, Engerthstraße 151“, heutiges Wien – Leopoldstadt, bekannt.

1925 werden Zweig-Niederlassungen in Prag, Budapest, Berlin, Köln, Amsterdam und Warschau beschrieben. Die Firma verfügte damals über 580 Arbeiter und 660 PS Elektromotorenkraft [4].

Man widmet sich bereits seit 1926 der Herstellung von dreirädrigen Sonderfahrzeugen [11].

1930 annonciert man mit neuem elliptischem Logo „KRAUSECO“als „Hersteller hydraulischer Universal-Material-Prüfmaschinen, Baustoff-Prüfmaschinen, ferner Präzisions-Werkzeugmaschinen und –werkzeuge“ [5].

1943 findet sich ein Nachweis für „Krauseco“ am Standort Wien XX/20, Engerthstraße 151 als „Das Lastauto mit 3 Rädern“, Fabrik und Verkaufszentrale E. Krause & Co. [6].

1959 firmiert die Firma KRAUSE & Co, Werkzeugmaschinenverkauf und –fabrik (Donauwerk) am selben Standort, hat allerdings in Wien 18., Martinstraße 57-59 eine Motoreninstandstetzungs- und Feinbohrwerkstätte etabliert. Als Zweigbetriebsstätten werden Linz und Graz genannt [7].

1979 finden sich betreffen die Standorte unveränderte Angaben zu 1959. Als Branchenangabe wird „Werkzeugmaschinenfabrik und –handel. Donauwerk: Präzisions-Werkzeugmaschinen (Feinbohrmaschinen, Sondermaschinen, Transferstraße“ genannt. Ein „Zweigbetrieb für Motorinstandsetzung und Stahlspritzen“ besteht in der Martinstraße 57-59, Wien 18, weitere Zweigbetriebsstätten befinden sich in Linz und Graz [8].

1994 fusionieren die Unternehmen Firmen Ernst Krause & Co. und Mauser-Werke Oberndorf Maschinenbau GmbH zu einer internationalen Unternehmensgruppe [9].

2016 hat das Unternehmen KRAUSECO Werkzeugmaschinen GMBH seinen Sitz in Wien 12., Wolfganggasse 58-60 [10] und widmet sich der Fertigung von Werkzeugmaschinen und Sonder-Werkzeugmaschinen für die spanabhebende Fertigung von Werkstücken des gesamten automotiven Antriebsstrangs [11].

Quellen:

[1]…Donauwerk Ernst KRAUSE & Co Wien – Prag – Budapest (1911):. Sonder-Katalog Nr. 61, Umschlag und Vorsatz. Eigentum schlot.at-Archiv

[2]…Artaria & Co (o.J.): Wien 20. Bezirk / Brigittenau, Maßstab 1:4000. Nach Angaben des Städtischen Feuerwehrkommandos und nach dem General-Regulierungsplane des Wiener Stadtbauamtes revidiert im Institute der Verlagshandlung (Dr. K. Peucker). Eigentum schlot.at-Archiv

[3]… Donauwerk Ernst KRAUSE & Co (1913): Arbeitsübereinkommen vom 22.09.1913

[4]…COMPASS-VERLAG (1925): Industrie-Compass Österreich 1925/26, Wien. 558

[5]…TGM Wien (1930): Technisch-gewerbliche Bundeslehranstalt Wien I 1880-1930. Festschrift, Selbstverlag. Annonce der Firma Ernst Krause & Co, Anhang-Seite XIV

[6]…Amtliches Fernsprechbuch Wien 1943, Wien.262

[7]… COMPASS-VERLAG (1959): Industrie-Compass Österreich 1959, Wien. 825

[8]… COMPASS-VERLAG (1979): Industrie-Compass Österreich 1979/80, Wien. 802

[9]… http://www.krause-mauser.com/de/unternehmen/firmengeschichte/ 10.04.2016

[10]… http://www.krause-mauser.com/de/unternehmen/konzernstruktur/krause/ 10.04.2016

[11]… https://de.wikipedia.org/wiki/Krauseco_Werkzeugmaschinen 10.04.2016