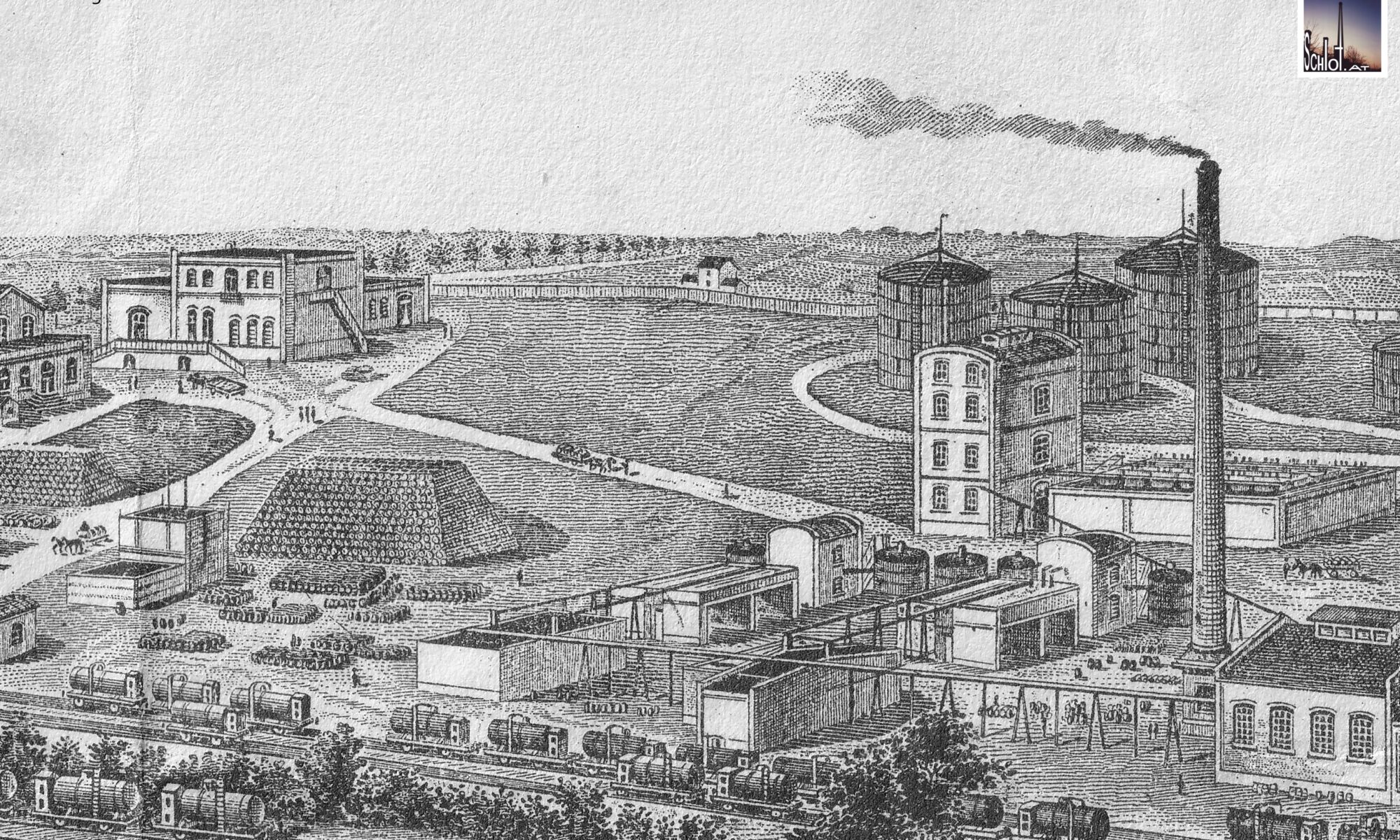

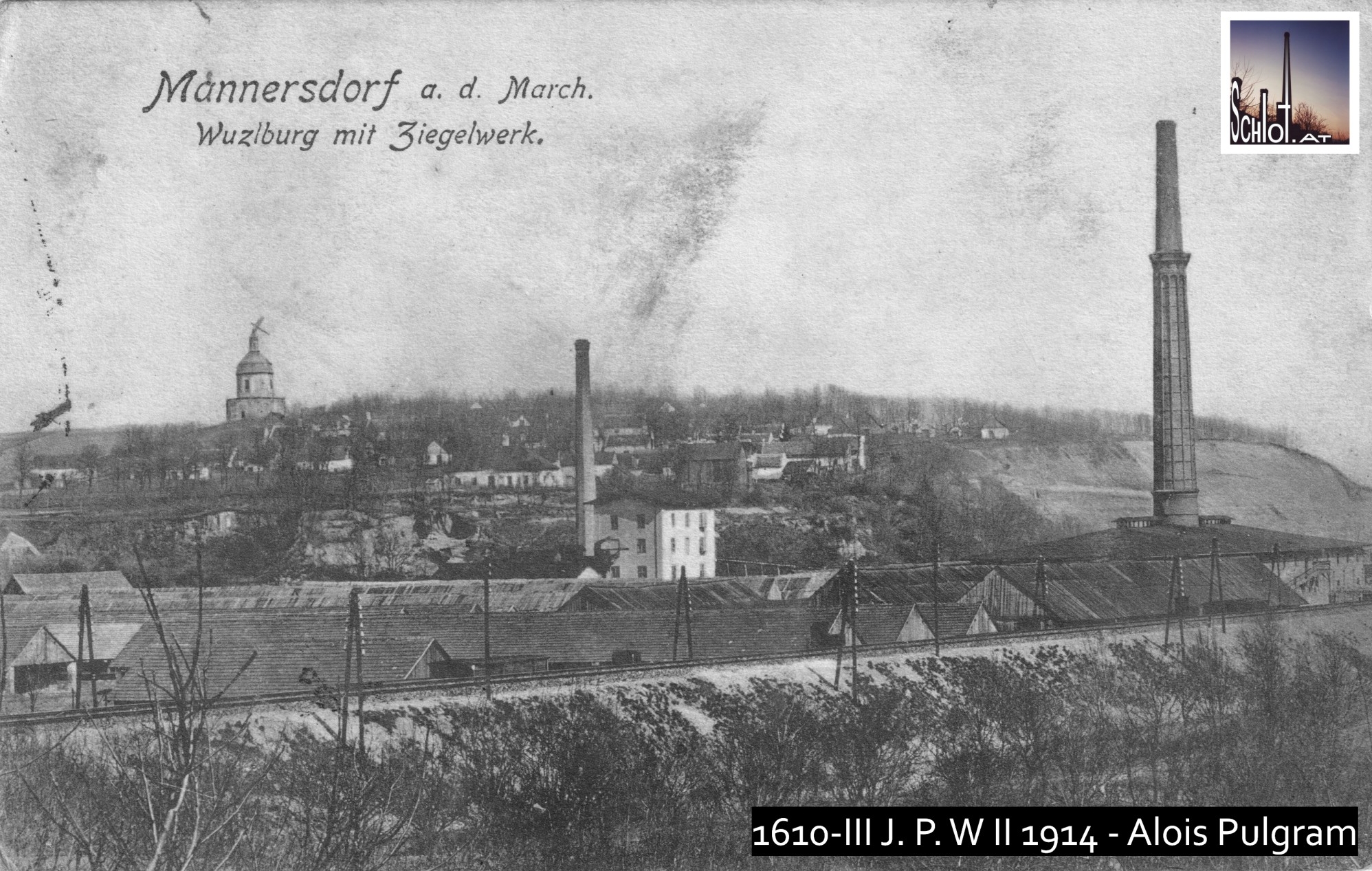

Seltene, mit 1913 datierbare Fotodokumentation aus den 1820 von Alois Miesbach [1], am Standort des ehemaligen Ziegelofens der KKF (K.u.K. Fortifikationsdirektion) [2] gegründeten Wienerberger Ziegelwerken, Standort Wienerberg.

Eine Kurzbeschreibung der Wienerberger-Geschichte sprengt diesen Rahmen und ist kaum objektiv zu bewerkstelligen, weshalb dazu auf mehrere Websites verwiesen wird, die sowohl ökonomische als auch soziale Aspekte beleuchten sollen:

Wienerberger - Geschichte

Wienwiki-Geschichte

Austria-Forum, Wienerberger

Wiener Zeitung: Die Sandler vom Wienerberg

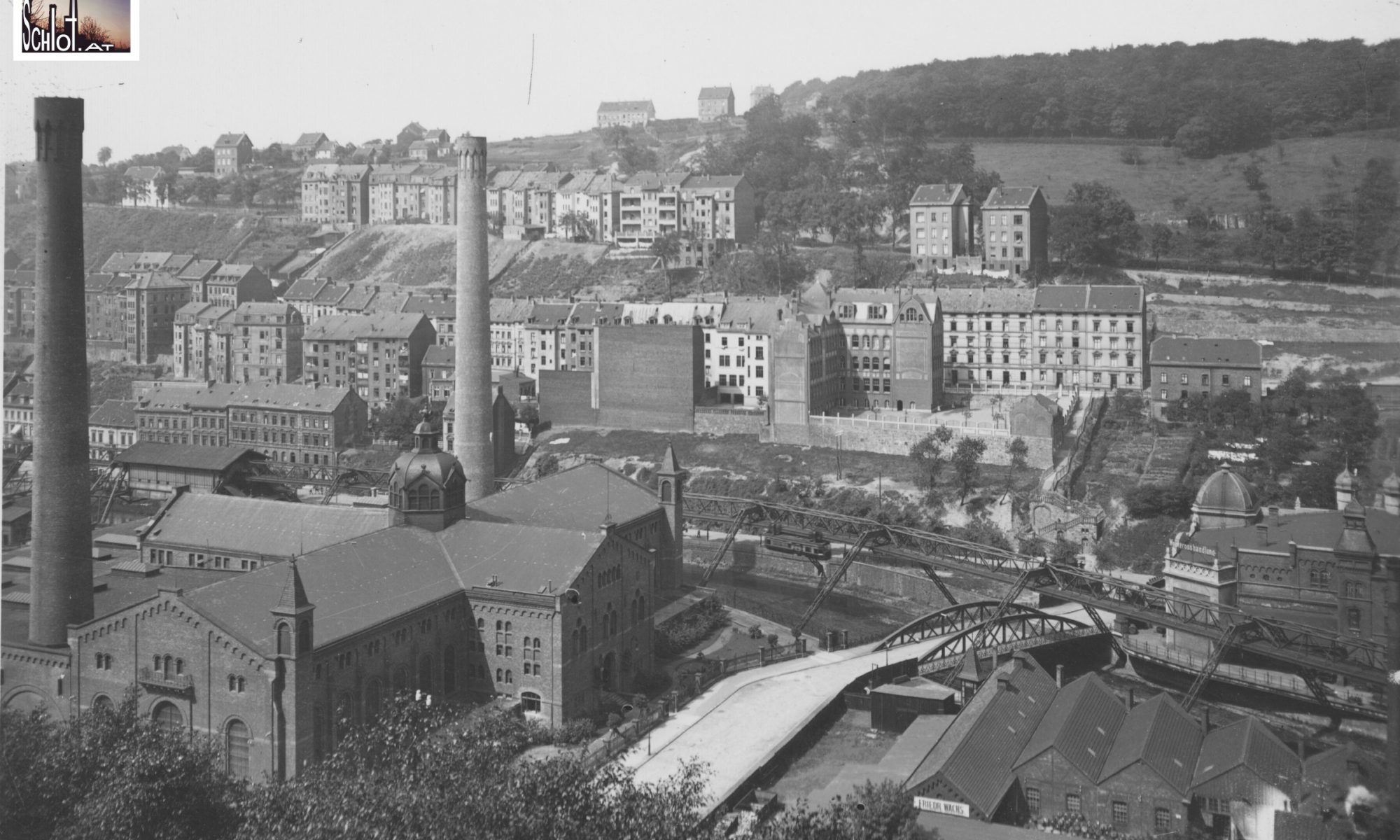

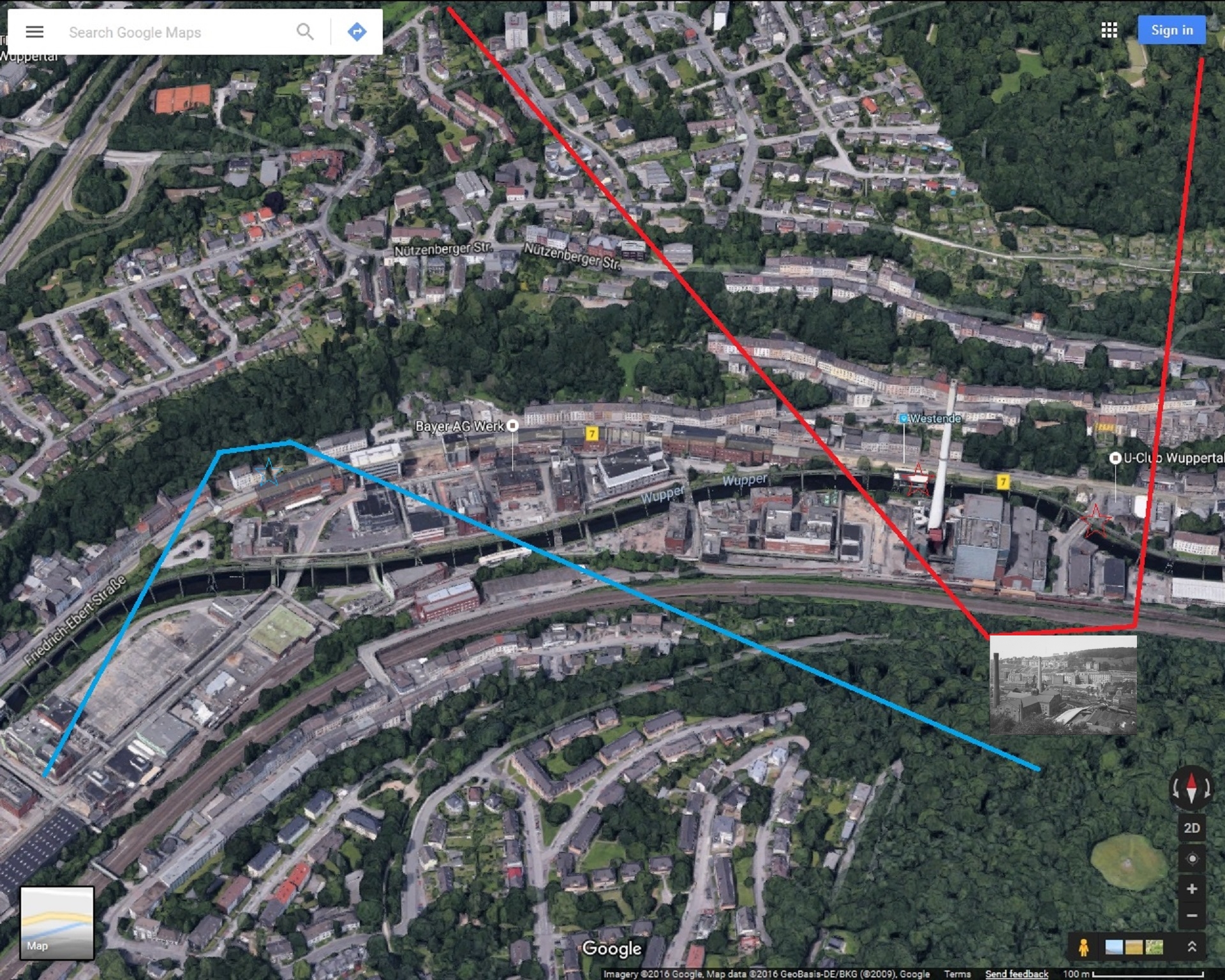

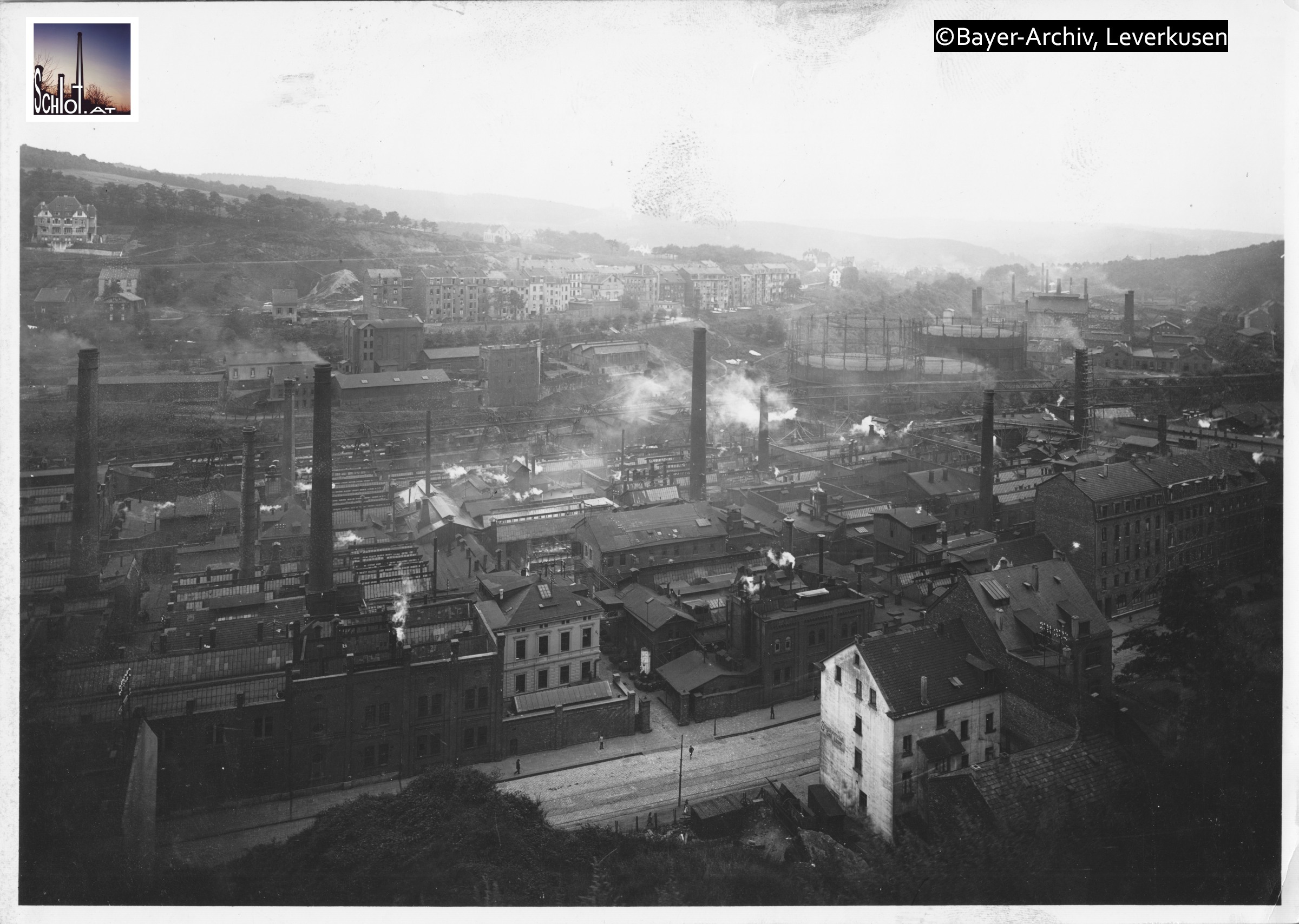

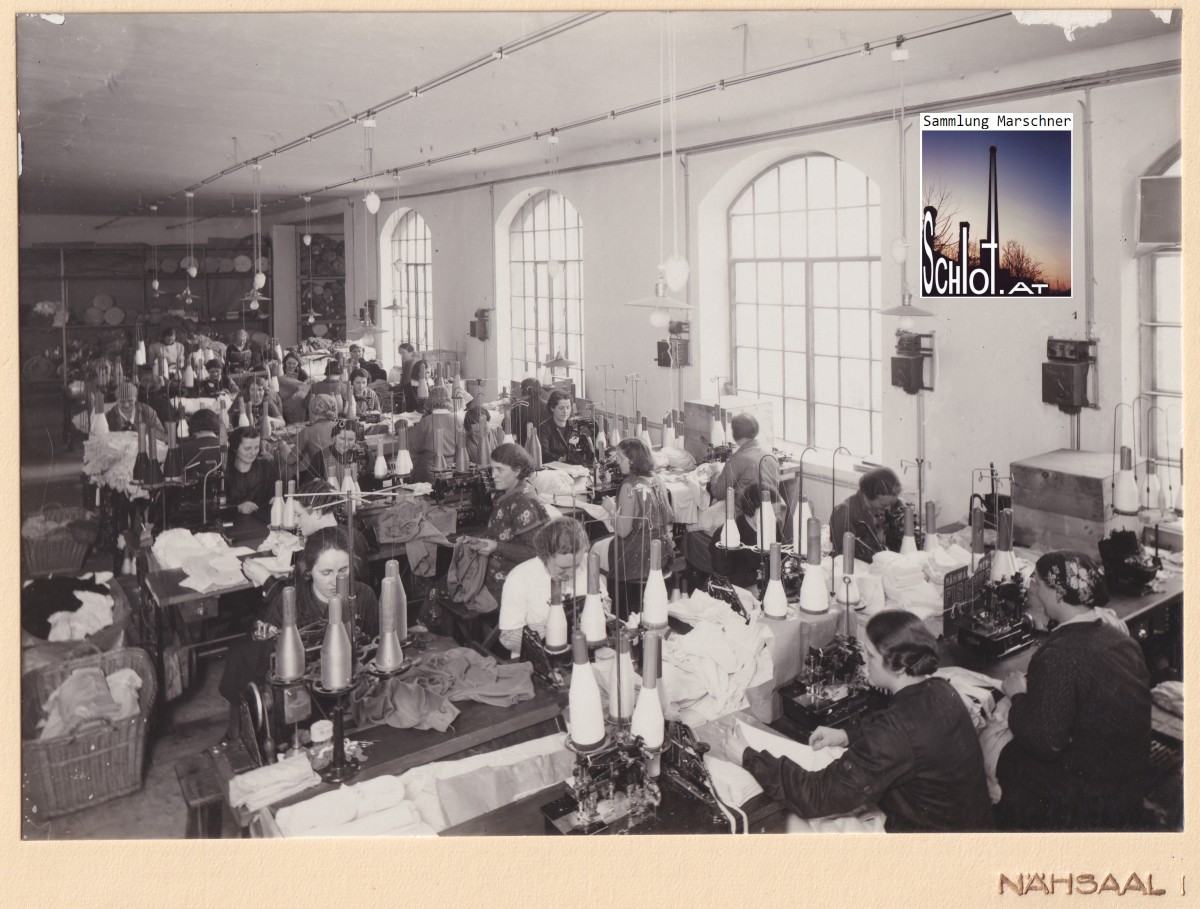

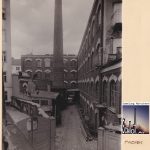

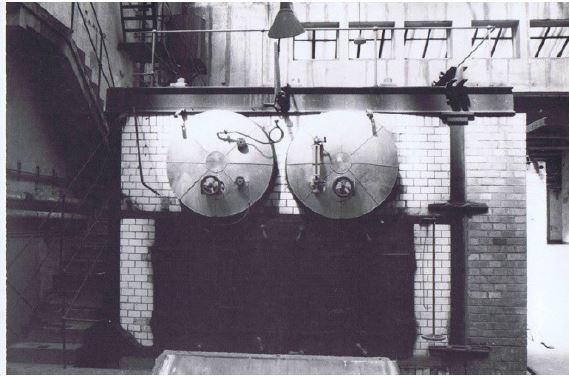

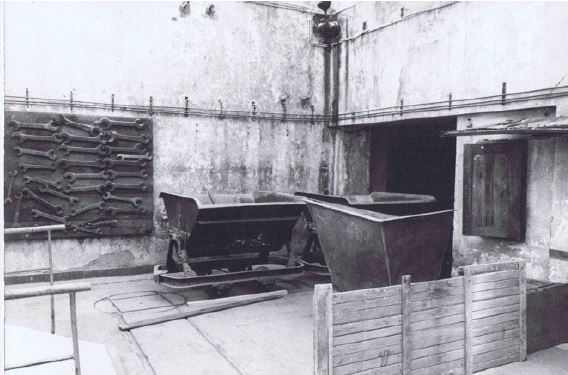

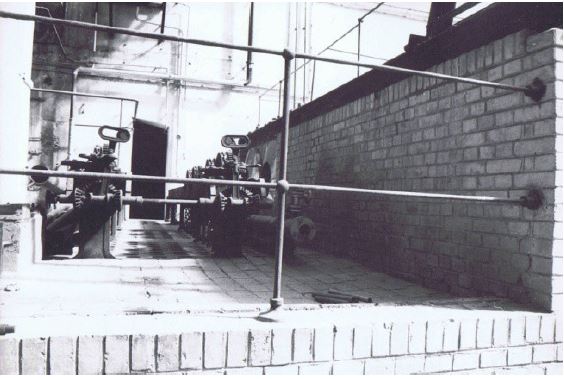

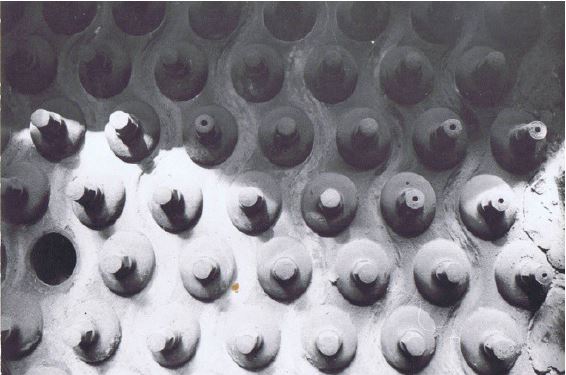

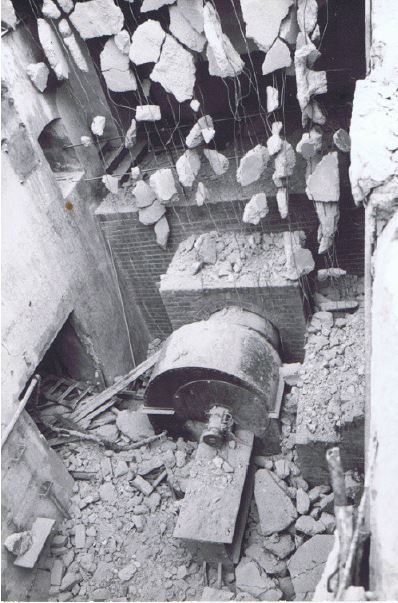

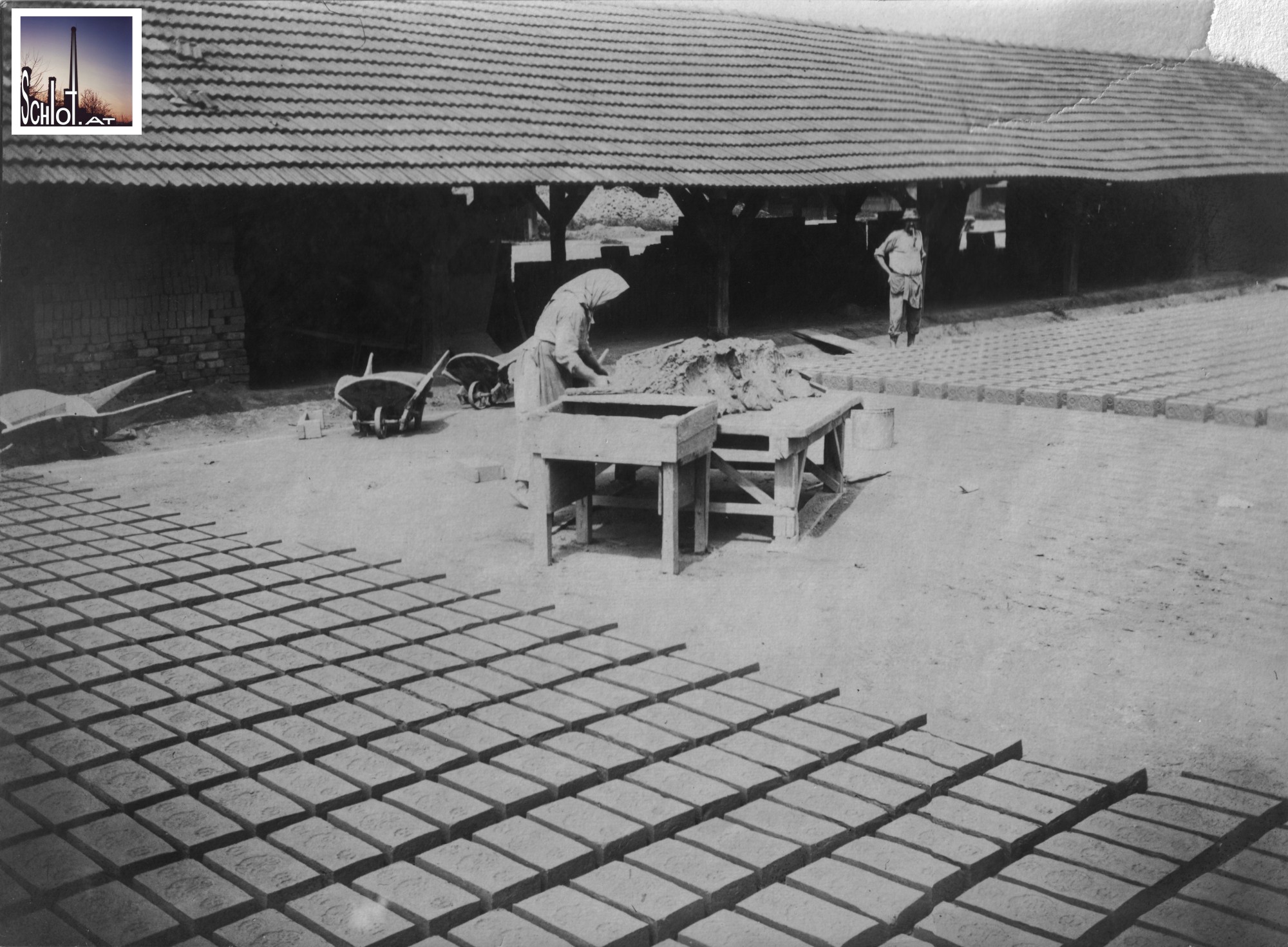

Die vier Fotos vom Wienerberg [3], wohl alle von Gustav GREINER am 08.08.1913 aufgenommen [4], zeigen:

- Lehmgewinnung durch auf Feldbahngleisen fahrenden Förderbagger, Lehmtransport in Loren, Trockenschuppen im Hintergrund.

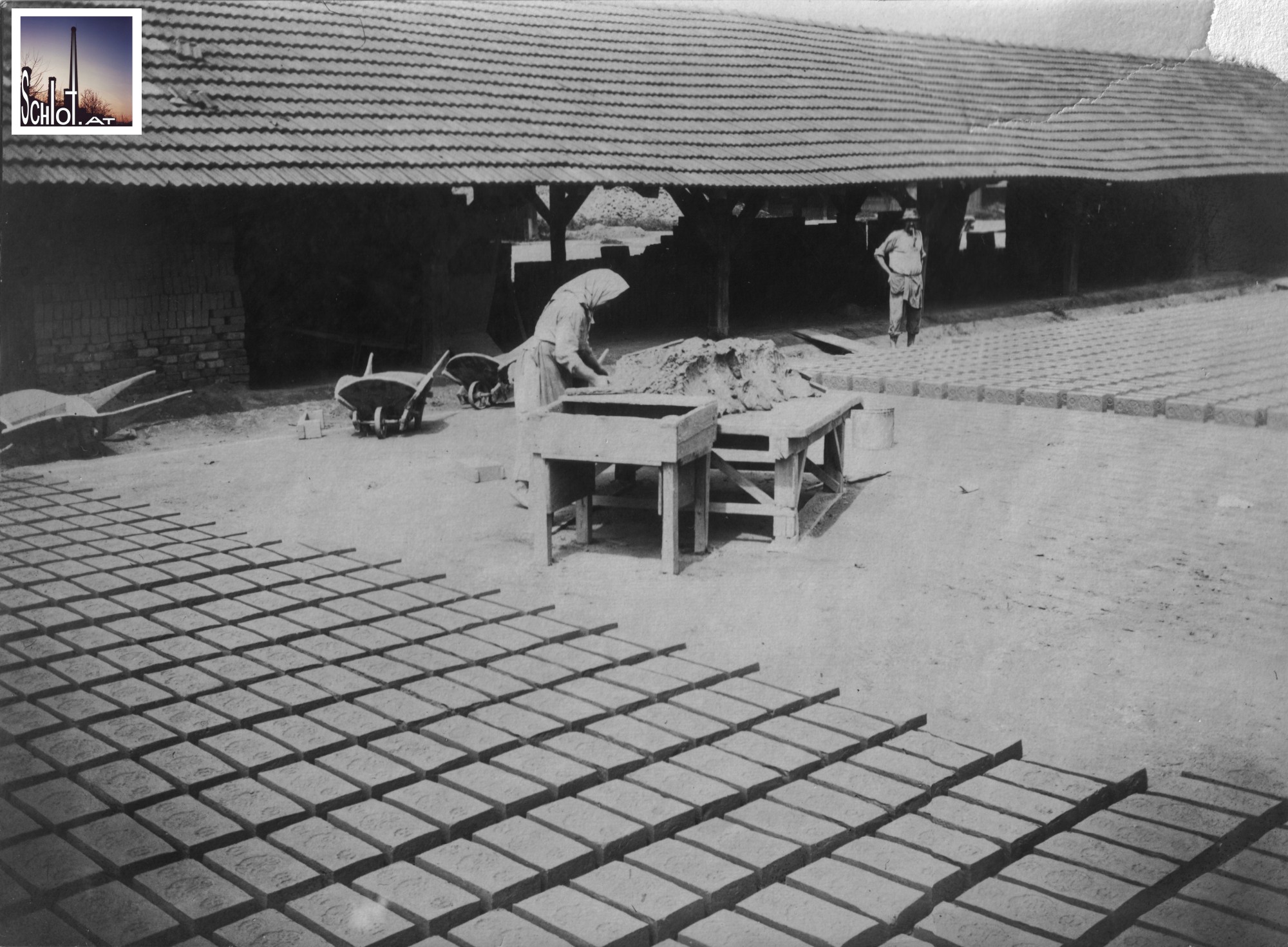

- Schlagerin, Schlagtisch mit Lehmhaufen und Anlieferrampe. Der Lehm wurde durch Männer mittels Schubkarren auf den Schlagtisch befördert. Am Foto ist die Befüllung eines Ziegelmodels und das Abziehen des überstehenden Lehmes zu erkennen. Diese Arbeit wurde durchwegs von Frauen durchgeführt.

Alois Miesbach beschrieb um 1840 die Arbeit des Ziegelschlagens wie folgt:

„[…] Hierorts stehen beim Arbeitstische Mann und Weib. Der Mann macht abends den Ton an, während das Weib den Platz putzt und den Sand ausbreitet, indem ohne Einsandeln kein plastischer Ton geformt werden kann. Früh um 5 Uhr wird im Durchschnitt mit der Arbeit begonnen. Der Mann scheibt den Tegel auf den Tisch und das Weib schlägt Ziegel und leert den Model auf den Platz aus. Um 8-9 Uhr wird gewöhnlich gefrühstückt, dann wieder mit der Arbeit fortgesetzt bis 11 oder 12 Uhr, sodaß bis Mittag Mann und Weib 1500 Ziegel geschlagen und auf den Platz gelegt haben. Es haben auch Schlagerinnen täglich zu 2000, ja, was jedoch einzelne Fälle sind, 2500 bis 3000 Stück geschlagen […]“ [5].

- Schlagerin, Schlagtisch, Sandkasten, Wassereimer, frisch ausgeschlagene liegende Ziegel mit dem Firmenzeichen des Eigentümers Heinrich v. Drasche [6] im linken Vordergrund, hochkant gestellte Mauerziegel zur weiteren Trocknung (rechts), Aufseher, überdachte offene Trockenhütte zur weiteren Aufbewahrung vor dem Brand.

Alois Miesbach beschrieb um 1840 die am Foto ersichtliche Szene wie folgt:

„Diese auf geebnete Plätze gelegten Ziegel werden, wenn sie halbtrocken sind, auf ihre schmale, lange Seite aufgestellt und dann, wenn sie eine Festigkeit erlangt haben, daß man sie ungefährdet 5-6 Reihen übereinander stellen kann, in die Trockenschopfen eingetragen und hier nebeneinander und aufeinander geschlichtet, daß überall die Luft gehörig durchstreichen kann. In diesem Schopfen bleiben die Ziegel, bis sie völlig ausgetrocknet [sind] und in den Ofen zum Ausbrennen eingekarrt oder als Vorrat in einem anderen Schopfen aufbewahrt werden können […]“ [7].

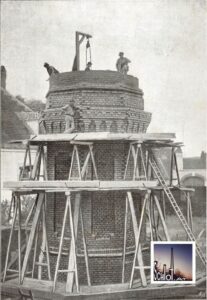

- Hoffmannscher Ringofen mit Beschickungstüren, Einbringung von Dachziegeln auf Feldbahnwagen, Ausbringung von fertig gebrannten Mauerziegeln auf Schubkarre, Aufseher. Der Ringofen ermöglichte einen durch fortschreitende Verlagerung der gerade befeuerten und mit luftgetrockneten Ziegeln befüllten Sektoren einen durchgehenden Ziegelbrand, vgl. [8].

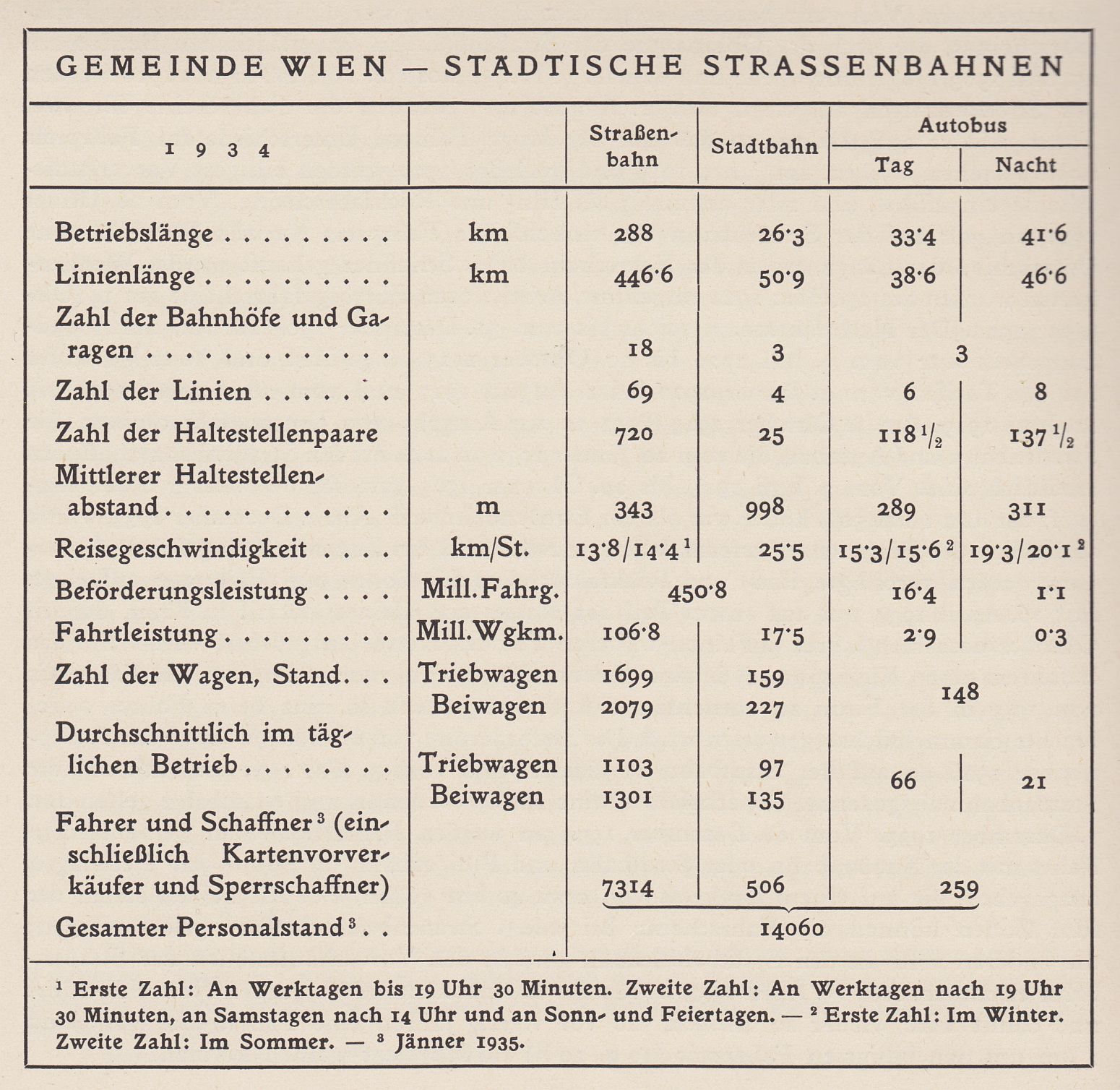

Da in den zitierten Quellen das 20. Jahrhundert stiefmütterlich behandelt wird, sei an dieser Stelle ein Überblick über den gesamten Konzern anno 1925, 1959 und 1979 gegeben.

1925: Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft AG (1869 gegr.), I., Karlsplatz 1.

Ziegelfabriken und andere Werke:

- X., Triesterstraße 106 (Wienerberg)

- Vösendorf

- Hennersdorf

- Traiskirchen

- X., Laaerberg (derzeit nicht in Betrieb)

- X., Laaerwald (derzeit nicht in Betrieb)

- X., Oberlaa (derzeit nicht in Betrieb)

- XVII., Hernals (derzeit nicht in Betrieb)

- Biedermannsdorf (derzeit nicht in Betrieb)

- Guntramsdorf (derzeit nicht in Betrieb)

- Möllersdorf (derzeit nicht in Betrieb)

- Wiener Neudorf (derzeit nicht in Betrieb)

- Kalksandziegelfabrik Matzen (derzeit nicht in Betrieb)

- Ton- und Ziegelwerk Eberschwang

- Tongrube im Krummnußbaum

- Kaolinwerk Schwertberg

- Tonwarenfabrik Wienerberg, X., Wienerbergstraße 11

- Keramitsteinfabrik Wien X., Triesterstraße 106

Ca. 2.500 Arbeiter, 5000 PS Dampfmotore, Elektromotore, Benzinmotore. Erzeugnisse: 300 Millionen Mauerziegel, 20 Millionen Dachziegel, Verblender, Kaminsteine, Drainageröhren, Kalksandziegel, Pflasterplatten, Klinkerziegel, Schamottewaren, Terrakotten, Öfen, Kamine, Fliesen, Fußboden- und Wandbelagplatten, Majoliken, Kunstkeramik, Steinzeug, Elektroporzellan, Straßenpflaster aus Keramit, Kaolin, Quarzsand [9].

1959: Wienerberger Ziegelfabriks- und Baugesellschaft AG (1869 gegr.), I., Karlsplatz 1.

Ziegelfabriken „Wienerberg“:

- X., Triesterstraße 106

- Vösendorf, Brunner Straße

- Hennersdorf

- Göllersdorf

- Ernstbrunn

- Weinsteig

- Ernsdorf

- Graz-St. Peter

- Tonwarenfabrik , X., Wienerbergstraße 11

Diverser Grund- bzw. Gebäudebesitz: Wien I., Wien X. (Laaerwald), Biedermannsdorf, Guntramsdorf, Wiener Neudorf, Möllersdorf, Traiskirchen, Rückersdorf.

190 Angestellte, 2.800 Arbeiter. Erzeugnisse: Mauerziegel, Dachziegel, Drainageröhren, Hohlziegel, Deckenziegel, Klinkerziegel, Terrakotten, Ofenkacheln, Fußboden- und Wandplatten, Baukeramik, keram. Mosaik, Steinzeug. [10]

1979: Wienerberger Ziegelindustrie Gesellschaft m.b.H., Wien X, Wienerbergstraße 11

Ziegelfabriken:

- Baden, Vöslauer Straße 167

- Hennersdorf

- Göllersdorf

- Laa/Thaya

- Marz [11]

Quellen:

[1]…MERK Grete (1966): Zwei Pioniere der österreichischen Industriegeschichte/Alois Miesbach und Heinrich Drasche. Wiener Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Band 1, Hermann Böhlaus Nachfolger, Graz, S. 23

[2]…geschichtewiki.wien, 14.05.2021

[3]…4 Fotografien ca. 110 x 80 mm, rückwärtig beschriftet „Wien X“, Eigentum schlot.at – Archiv (2021). Verortung durch Quelle [4] und durch ein fünftes Foto aus dem Konvolut gesichert, welches den nahen Favoritner Wasserturm zeigt.

[4]…Zumindest eines der Fotos aus Quelle [3] liegt auch im Wiener Stadt- und Landesarchiv ein, ist dem Fotografen Gustav GREINER zugeschrieben, am Standort Wienerberg verortet und mit 08.08.1913 datiert: Ziegelei_Wienerberg-Datensatz ,14.05.2021.

[5]…MERK Grete (1966): Zwei Pioniere der österreichischen Industriegeschichte/Alois Miesbach und Heinrich Drasche. Wiener Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Band 1, Hermann Böhlaus Nachfolger, Graz, S. 29

[6]…MERK Grete (1966): Zwei Pioniere der österreichischen Industriegeschichte/Alois Miesbach und Heinrich Drasche. Wiener Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Band 1, Hermann Böhlaus Nachfolger, Graz, S. 51ff

[7]…MERK Grete (1966): Zwei Pioniere der österreichischen Industriegeschichte/Alois Miesbach und Heinrich Drasche. Wiener Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Band 1, Hermann Böhlaus Nachfolger, Graz, S. 30

[8]…Hoffmannscher Ringofen/Konstruktion, 14.05.2021

[9]…COMPASS VERLAG (1925): Industrie-Compass Österreich 1925/26, Band 1, S. 305

[10]…COMPASS VERLAG (1959): Industrie-Compass Österreich 1959, S. 416-417

[11]…COMPASS VERLAG (1979): Industrie-Compass Österreich 1979/80, S. 300